「センスウェア」という思想

──3つ目の「つくる仕事」について教えて下さい。

会社を辞めて9年後の2002年にデザイナーの妻と一緒に有限会社「リビングワールド」を立ち上げました。

リビングワールドはデザインとものづくりの小さな会社で、企業や自治体などクライアントから請ける仕事と、自分たちで企画し製造・販売まで手がけるメーカーポジションの仕事を行っています。

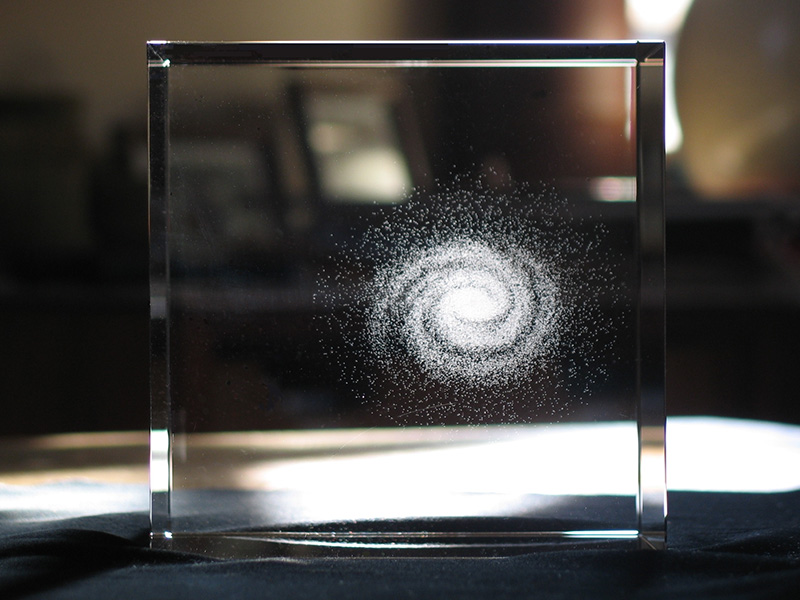

これまで太陽の光が地球に届くまでの時間を示す砂時計や、銀河系をガラスキューブの中に立体的に再現したオブジェなどをつくってきました。

僕個人としてかかわるデザインの仕事には、情報デザインやコミュニケーション・デザイン領域のものが多いです。

太陽の光の砂時計

太陽系のそと|銀河系

──リビングワールドという社名にした理由は?

『進撃の巨人』という漫画を読んだことありますか?

──はい。大好きで単行本を全巻持ってます。すごく高い城壁に囲まれた中で人類が生きているという設定で、城壁の外にいる巨人に人類がバクバク食われるんですよね。まさかその巨人と関係が?

いや、巨人は関係ありません(笑)。あの漫画の「高い城壁に囲まれた中で人間たちが暮らしている」という状態は現実のこの世界と同じで、私たちは目に見えない高い壁に囲まれて暮らしていると前々から思っていたんですよ。

例えばシリアで政府軍の空爆で市民が何人犠牲になったとか、東日本大震災で津波で何人が亡くなったかというような情報は新聞やテレビなどのメディアを通じて私たちは間接的に知っています。

しかし、その地で実際に何が起こっているのかは本当は知らないんですよね。テレビや新聞など誰かが作った二次情報を見て知った気になっているけど、本当は何も知らないんですよね。

だから誰が作った2次情報が僕らの周りを目には見えない城壁のように高く、厚く取り囲んでいて、世界の像が出来上がっているわけだけれども、その外側にはリアルなナマの現実世界が存在している。でも外側のリアルな世界には行かずに塀の内側で窒息しそうになりながら生きている。これが特に現代の都市的な生活のありようだと思うんですね。

例えば美しい夕日が広がっていたときでも、携帯電話のカメラでパシャと撮ってあとはずっと携帯をいじっている人が多い。旅行に行ったときも同じで、片っ端から撮影してネットに上げることに一所懸命になっていて、せっかくの「今、ここの現実」を味わっていない。すべてが情報処理で終わっているような気がするんですよね。

──確かにそうですね。耳が痛いという人も多いと思います。

私自身も時々そうなっているなと感じることがあるんですよ。

だからその情報の城壁に風穴を開けて、人々がリアルな世界の風を少しでも感じられるような仕事ができればかっこいいなと、会社を立ち上げる時に思ったんですね。つまり城壁の外=本物の「生きてる世界」を感じさせたいという思いから「リビングワールド」と名づけたんですよ。

例えば「風灯」という作品は、風が吹くとふわふわっと明かりがともり、それによって人の意識が風が吹いているという"現実"に向かいます。

「風灯」

また、太陽の光が地球に届くまでの時間を計る砂時計は、目には見えないけれど、何かがこっちに来ていることに意識が向かう。

このような、人間のサイズが伸び縮みするような、想像力と感覚を扱う物、つまり「生きている世界を感じる道具」を「センスウェア(senseware)」と呼んでいます。リビングワールドでは、センスウェアの試作をかさねているんです。

西村佳哲(にしむら よしあき)

1964年東京都生まれ。リビングワールド代表/プランニング・ディレクター/働き方研究家。

武蔵野美術大学卒業後大手建設会社の設計部を経て30歳のときに独立。以降、ウェブサイトやミュージアム展示物づくり、各種デザインプロジェクトの企画・制作ディレクション、働き方・生き方に関する書籍の執筆、多摩美術大学、京都工芸繊維大学非常勤講師、ワークショップのファシリテーターなど、幅広く活動。近年は地方の行政や団体とのコラボレーションも増えている。『自分の仕事をつくる』(2003 晶文社/ちくま文庫)、『自分の仕事を考える3日間』『みんな、どんなふうに働いて生きてゆくの?』(2009,10 弘文堂)、『いま、地方で生きるということ』(2011 ミシマ社)、『なんのための仕事?』(2012 河出書房新社)など著書多数。

初出日:2013.04.01 ※会社名、肩書等はすべて初出時のもの