宮野森小学校、新校舎完成

2016年12月に竣工した宮野森小学校新校舎

様々な困難を乗り越え、ついに2016年12月、市内最大規模となる防災集団移転促進事業の「野蒜ケ丘」(野蒜北部丘陵)地区に宮野森小学校の新校舎が完成した。新校舎は各教室や図書室、体育館まで国産の木材がふんだんに使用され、屋内に入らずとも建物の前に立つだけで木の香りが漂う。採光面積を広く取っていることで室内に陽の光が大量に差し込み、とても明るく温かい。裏手には整備されて生まれ変わった復興の森があり、正面からは海も見える。震災から6年、「森の学校プロジェクト委員会」が発足してから丸5年。行政、企業、大学、NPO、地域住民など志を同じくする老若男女が力を合わせて、理想とする"森の学校"を作ることができた。そして2017年1月9日に落成式が、10日に始業式が執り行われた。

前・東松島市長の阿部秀保氏は落成式の時のことが忘れられないという。「新校舎を目の前にして子どもと親御さんの笑顔を見た時に、この学校をつくってよかったなと心底思いました。木造校舎は子どもたちの動きが違いますよね。非常に生き生きとして木とじゃれ合っているように見えました。この木造の校舎では失われつつあるコミュニケーションが再び活発に行われ、生き生きと学べる。1月9日に校舎を歩いてそう感じました」

温かい木のぬくもりあふれる校舎で子どもたちも笑顔に

子どもたちが誇れる学校

元野蒜小の子どもたちは約6年間、仮設校舎に通っていた。校庭で思いっきり走ることもできないし、夏のプール授業は他の学校のプールを借りざるをえなかったため、6年生は自分の学校のプールに1回も入ったことがない。この6年間は子どもたちにとって非常に厳しい状態だったのだ。このようなことは当事者者でないとわからない。

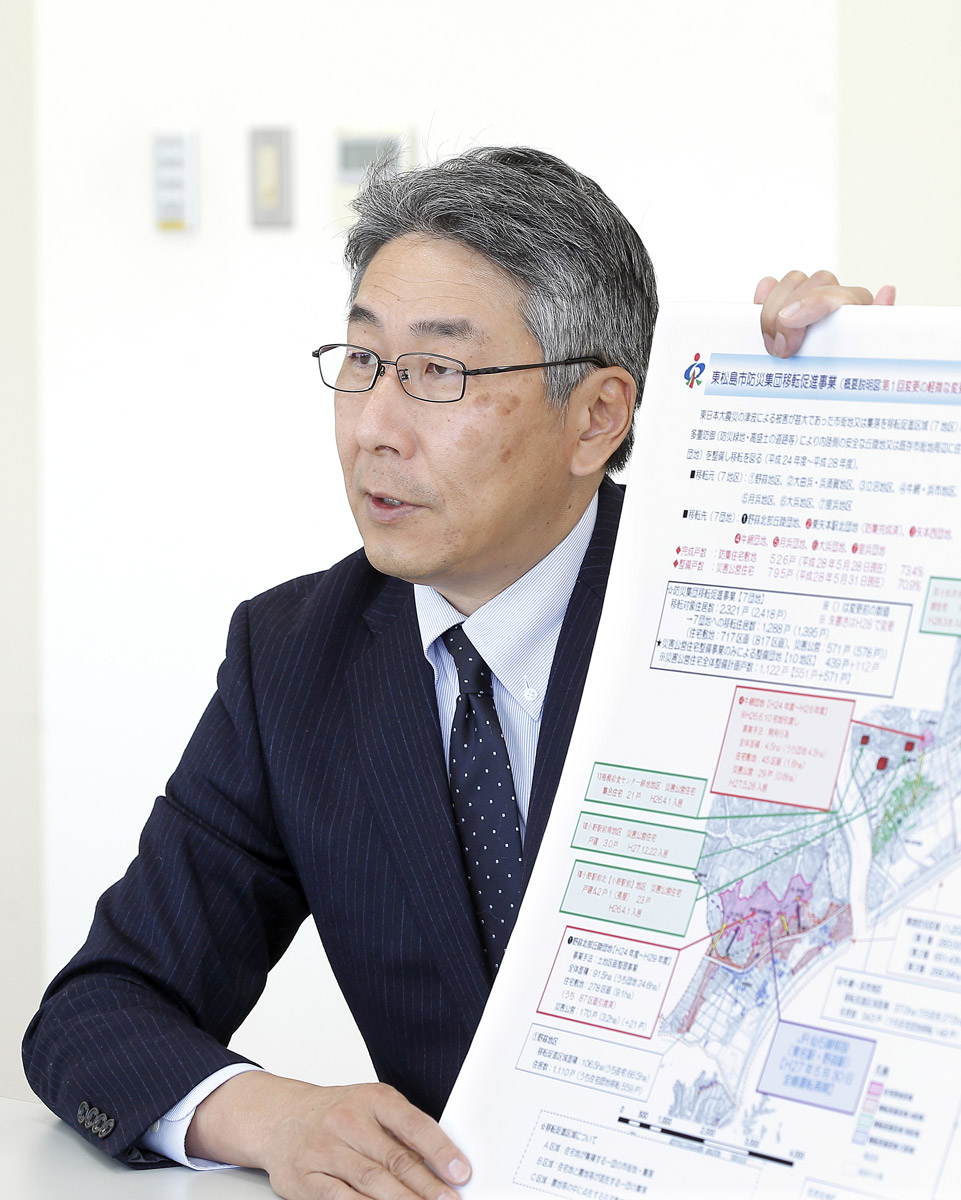

元復興政策部部長の高橋氏

「今の学校になってからは、子どもたちは休み時間になると校庭にぴょーんと飛び出していくんですよ。それがとてもうれしいんです。今まで子どものそんな姿は見られなかったから。何より子どもたちがこの学校を気に入ってくれて、誇りに思ってくれていることがうれしいです。自分の学校が大好きだという小学生ってなかなかいないですよね。この地域にはお母さんやお父さん、兄弟、親戚を亡くしたお子さんも大勢いて、心の痛手を抱えながら勉強してきたわけなんですが、この学校なら、そのようなすごく酷な体験をして非常につらい目にあってきた子どもたちが今まで苦労した分を取り返せるかなと。私もこれまで何とか子どもの笑顔を取り戻したいという思いでこのプロジェクトに関わってきて、省庁協議も含めて予算獲得、地域へ説明、業者変更など、その都度、1つひとつ課題をクリアしてここまでこぎ着けただけに、このような素晴らしい学校ができて本当によかったと思います。市としては教育への投資という、財政出動を伴いましたが、それにふさわしい学校ができたと考えています」

笑顔でこう語る元・東松島市復興政策部部長の高橋氏(現在は退職)も被災し、家族を失い、自宅は全壊している。自身も言葉にはとてもできないほどの甚大な傷を負いながら、東松島市のために、子どもたちのために歯を食いしばって文字通り懸命に、復興事業に尽力してきたのだ。

新校舎の校庭で伸び伸び遊ぶ子どもたち

地域再生の切り札に

卒業式の様子。6年生は3学期を新しい校舎で過ごせた

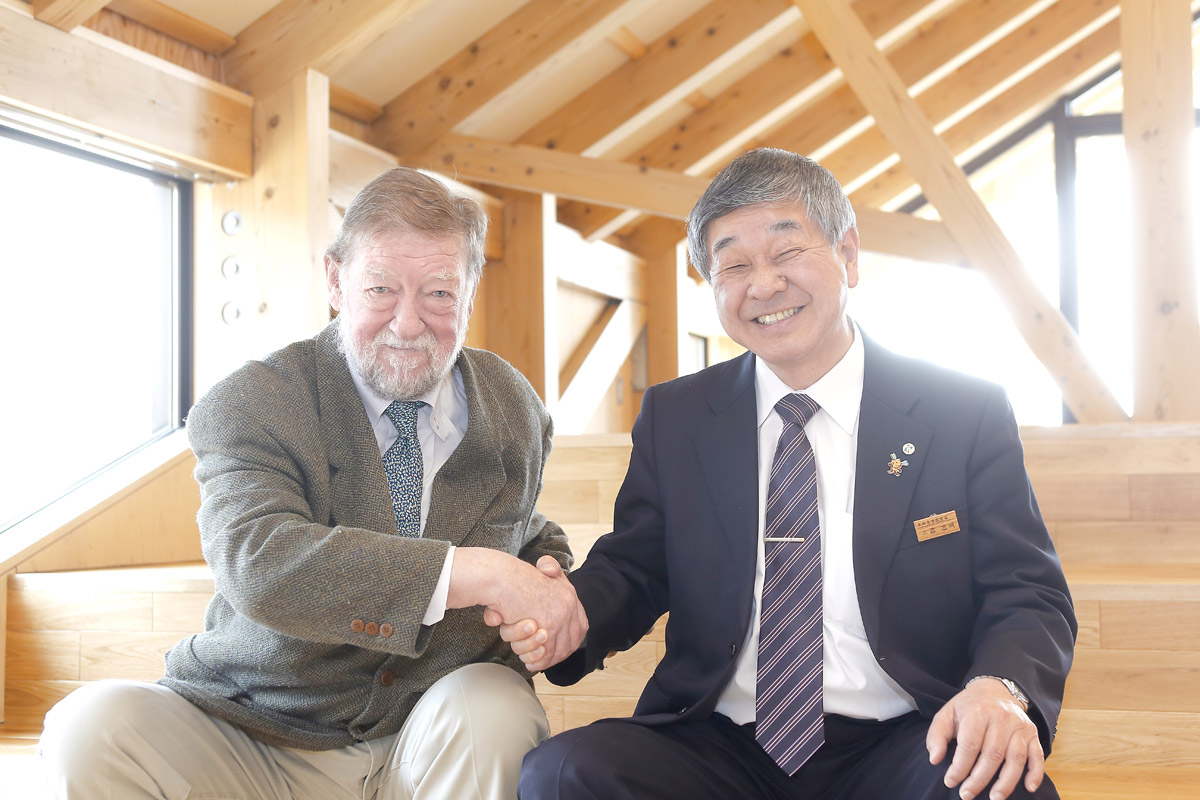

3月18日には初めての卒業式が行われ、東松島市長ほか教育長、ニコル氏などが出席した。校舎建設の責任者である工藤教育長の目には光るものがあった。「2012年5月、前任の木村教育長からバトンを受け取った当初は、そもそもこのような校舎を建てることが果たして可能なのか、正直わかりませんでした。何せ当時は山を切り崩したらどうなるとか総工費は何十億とかそんな話をしてたわけですから、よくぞここまできたなと。予想以上の素晴らしい学校になったし、宮戸小学校と野蒜小学校の統合の時のことなどを思い出して、子どもたちの姿を見て思わず涙が出てきました」

森の学校プロジェクトの中心的役割を担い、プロジェクトを率いてきたニコル氏も新校舎を前に溢れ出てくる熱い思いを抑えきれずにいた。「我々はプロジェクトにずっと汗と愛情と魂を注ぎ込んできました。工藤教育長や阿部(前)市長などいろんな方々が賛同、バックアップしてくれたからこそ、この素晴らしい校舎をつくることができたのです。この新しい学校は経済的には地域の負担になったかもしれませんが、必ずこの地域が生き返る切り札になるとも思っています」

"戦友"同士、宮野森小学校でがっちりと握手を交わすC.W.ニコル氏と工藤教育長

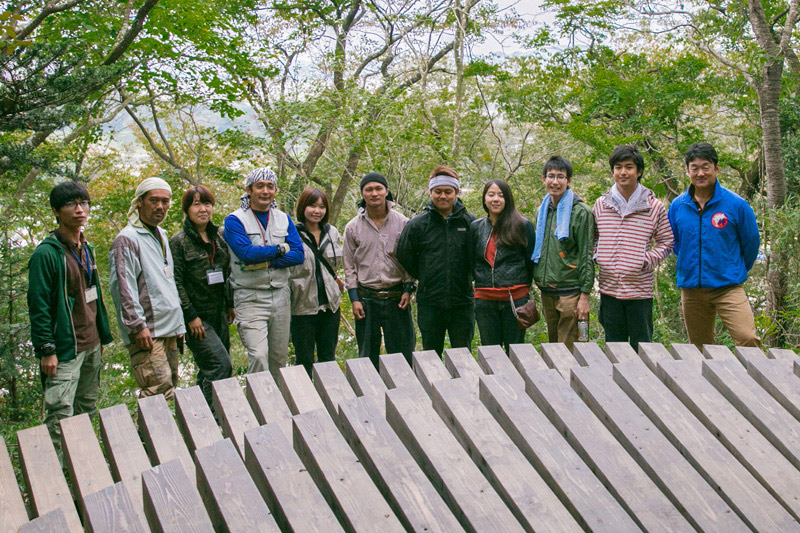

現在、宮野森小学校では各科目で復興の森を使った授業が頻繁に行われているほか、3月にはプロジェクト開始以来、森の整備を行ってきた神吉さんらの手によって学校から直接森にアクセスできる道もつくられ、多くの子どもたちが森で楽しそうに遊んでいる。夏には学校と復興の森をつなぐ、森の劇場ができる予定だ。

森と一体となる活動空間「外の教室」で遊ぶ子どもたち

すべてはこれから

確かに国内でも類を見ない素晴らしい校舎はできた。しかしこれで終わりというわけではもちろんない。肝心なのはこの素晴らしい森の学校を使って、今後どのような教育を行っていくかだ。

「木造の素晴らしい校舎が完成しましたが、教育長という、市の教育を担う立場としては、教育の内容が大切だと考えます。豊かな自然がすぐそばにあるという素晴らしい環境にあるのに、自然を全然使わずに、ただ物事を暗記させるという教育をするのなら、このような学校を作った意味はありません。特に低学年の子どもは自然の中で学ぶことで学問への興味が湧いてきて、それが中学、高校まで続けば本当の意味での学力向上に間違いなくつながります。そういう学校にしたいですね。そして、やっぱり一流のものがほしいですよね。校舎も森も一流のものができましたが、私が狙っているもう1つの"一流"は地域の人々とのつながりです。東松島市は"協働のまちづくり"を標榜しているので、地域のみんなで教育に関わって、いい学校にしていきたい。そうすれば最高の学校になると思うんです。そのお手本がこの宮野森小学校になるでしょう。現在でも地域の特色を活かした学校づくりという意味では日本の学校教育の先端を走っていると思います。今後もニコルさんのような一流の方に学校に来て、いろいろな話を聞かせていただくだけでも、子どもの視野も夢も広がります。これからもニコルさんには大いに期待しています」(工藤教育長)

「これからこの学校はいろんな人の手によって本当の森の学校になると思います。間違いなくこの学校で行われる教育は世界でも先端になるでしょう。そしてこの学校から卒業した子どもたちは必ずこの地域に戻ってくるでしょう。私はそれを初めから信じているんですね。これからこの森の学校でどのような教育を行うかは東松島市のみなさんにお任せします。ただ、また手伝ってと言われたら、ずっと手伝い続けたいですね。それは6年前と変わらない思いです。一時は東松島市に移り住もうかなと真剣に考えたくらいですから。でも黒姫の森の熊との約束があるからあの森を離れることはできない。だけどこの先もできる限りのことはしたいですね。東松島の人たち、子どもたちを愛していますから」(ニコル氏)

5年前にスタートした森の学校づくりは大勢の人たちの熱い思いで、新校舎の完成という大きな節目を迎えた。しかしこの先も森の学校づくりは続いていく。この素晴らしい環境で育った子どもたちは必ずや地域、いや日本を担う人材へと成長することだろう。