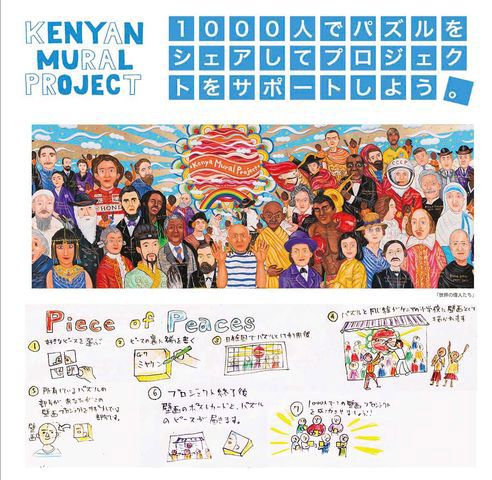

高校の芸術コースに入学

──ここからはこれまでの歩みについてお聞かせください。まず、絵を描くことを職業にしようと思ったのはいつごろですか?

おぼろげながら絵で何かをしたいと思ったのは高校受験を前にした頃ですね。佐賀の小さな田舎町で父がサラリーマン、母が専業主婦という一般的な家庭に育ち、周りに変わった人もいなかったのでこのままでは僕も平凡なサラリーマンになってしまうなと。それがすごく嫌で、どうやったらその人生から外れるんだろうとずっと考えていたんです。一度しかない人生だから自分らしく、おもしろい人生を歩みたいと強く思っていたんですね。

そのためには自分が本当に好きなもの、やりたいことをやるのが一番だと思い、必死で考えた結果浮かんだのが絵だったんです。絵は小さい頃から描いていたし、何度か賞を取ったこともあったので本格的に絵の勉強をしてみようかなと、佐賀県内の高校に1つだけあった芸術コースに入学したんです。

──高校に入ってみてどうでしたか?

いきなり大ショックでした(笑)。クラスメイトは9割方女子で、男子はたったの6人。しかもスポーツ好きな体育会系じゃなくてマンガを描くのが好きというような文化系ばかり。芸術コースなので当然といえば当然なのかもしれませんが、これには衝撃を受けました。また、ひたすらデッサンを描き続ける絵の勉強もおもしろくなく、うまく描けなかったので入学した当初はものすごく後悔しました。しばらくは腐ってバンド活動にのめり込んでいたのですが、高2の春休みくらいに「僕は自分自身で絵を描きたいと思ってこの学校に来たはずじゃなかったのか、そのための環境にも恵まれている。ならば絵の勉強に真剣に打ち込まなきゃダメじゃないか」と反省して、本気で絵を描き始めたんです。

街角スケッチで画家を志す

──ではこの時から将来、本気で絵描きになろうと思ったのですか?

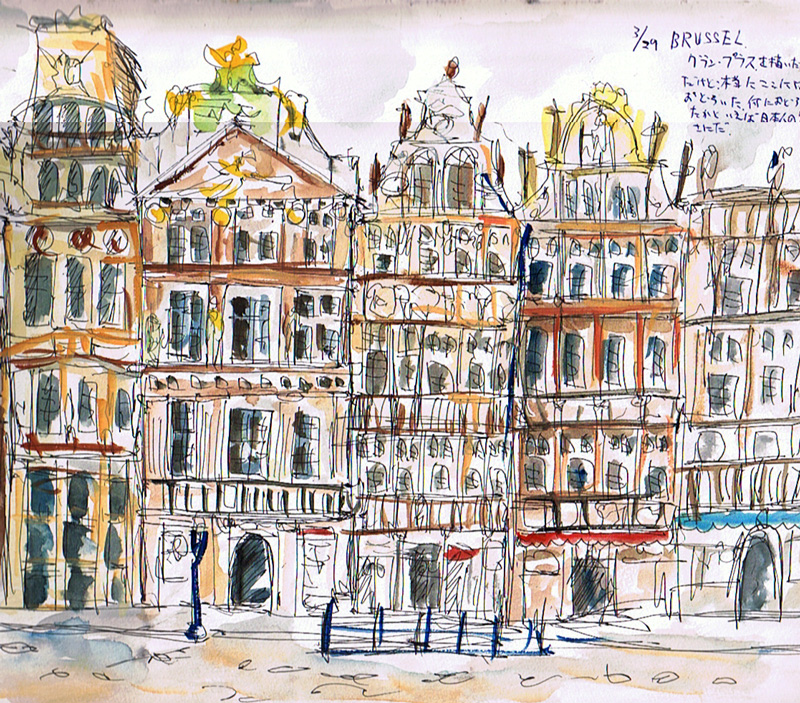

本気でそう思ったのは大学進学を考えた頃ですね。田舎の小僧だったので画家になるためにはパリで勉強しなきゃダメなんじゃないかと思っていました。バカですよね(笑)。でも親にパリの大学に行かせてほしいと言ったら当然ながら「冗談はやめて」と即却下。でもすごく食い下がってお願いしたら、じゃあ取りあえず見るだけ見てきなさいと高2から3に上がる前の春休みに二週間、ベルギーに住んでいた親戚の家に行かせてもらったんです。

当初はベルギー経由でパリに行く予定だったのですが、たまたまベルギーのいろいろな場所でスケッチをしているときに、日本人の観光客は1日いるだけですぐどこかへ消えると現地のいろんな人に言われました。そこで反抗心が芽生えて、じゃあずっとベルギーにいてやるよと二週間ずっとベルギーの街角で絵を描いていたんです。

そのうち人が集まってきて、言葉はわからないけど描いてきた絵を見せるとリアクションしてくれたりして。スケッチは勉強のために描いていたのですが、絵は言語を越えてコミュニケーションが取れるツールなんだな、そういう特殊な技術を勉強してるんだなと思えてそれから少し自信がついたんです。この気付きはとても大きくて、今取り組んでいる壁画プロジェクトにもつながっていると感じます。そして、これまで佐賀の小さな田舎町しか知らなくて、自分には何もできないと思っていたのですが、そんな経験を通してちょっと自分の世界を広げられたような気がしたんです。

高校時代、ベルギー・ブリュッセルの街並みを描いた絵。この街角スケッチが本気で画家を目指した最初のきっかけとなった

こういう経験がすごくよかったと思います。帰国してから、同級生たちは学校という与えられた環境の中だけで絵を描いたり観たりしているけど、自分はそこから一歩外の世界に踏み出して特殊な経験をしているということがすごく自信になったんです。最初に本気で画家になろうと思ったのはこの頃ですかね。それで日本の美術系の大学に行っても大丈夫だと思えたので、筑波大学芸術専門学群に入学したんです。

不安だらけの大学生時代

──大学時代はどんな絵を描いていたのですか?

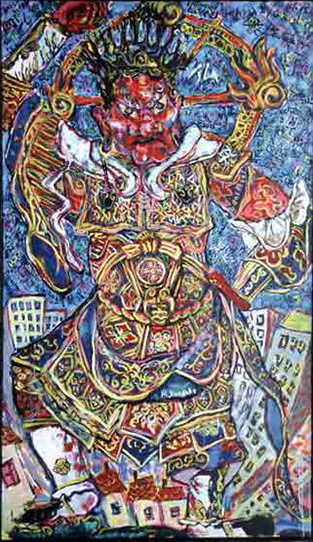

筑波大学は元々教育大学なのでアカデミックな学風で前衛的なことは一切せず、ヌードデッサンや石膏デッサンなど基礎的なことを毎日みっちりやるというようなところでした。高校で3年間やったことをまた大学でも繰り返すのかとちょっとげんなりしていましたし、うまく描けず先生からけちょんけちょんにけなされていました。作風はファンキーというか超攻撃的な感じでしたね。

大学時代に描いた仁王像。今の画風とは違い、かなりファンキー

大学時代のミヤザキさん。絵を描く工程まですべて公開する試みも

大学では学生が作品を出品する展覧会も開催していたのですが、芸術好きな人しか観に来ないんですね。僕は何のために絵を描きたいかというと、絵を勉強してる人や絵が好きな人というよりも、一般の人に観て、楽しんでもらいたいという気持ちの方が強かったんです。当時もバンドをやっていたのですが、ライブに来るお客さんを喜ばせたいという気持ちと同じです。だけど当然僕らのライブに来るようなお客さんは大学の展覧会には来ません。一般の人に観てもらえるようなところで絵を描きたかったので、アカデミックな絵を描きつつ、その一方で美容室でファンキーな壁画を描いたり、自分たちのライブの時にライブペイントをやったりしていました。

だから高校、大学時代は絵を描くこと自体が楽しいと思ったことは一度もなかったですね。いったん画家を目指して絵の勉強を始めた以上は絶対に途中で投げ出してはダメだ、もし投げ出したら今度こそ自分には何もなくなってしまうと自分を追い込んで無理矢理続けていたという感じでした。さらに周りには僕なんかより断然絵のうまい人たちがたくさんいました。でも筑波大学はもとより有名美大に通う才能あふれる人たちでも卒業後、画家として生計を立てられる人なんて本当にごくわずかしかいません。だから画家になりたいとは思っていましたが、自信がもてず、将来への不安もすごく強かったですね。

<$MTPageSeparator$>尊敬する画家に会いにNYへ

だから世界で一番好きであこがれているアーティストに自分の作品をどう評価してもらえるか知りたくて、知人のつてをたどってニューヨーク在住の現代美術家の篠原有司男さんのアトリエを訪ねたんです。篠原さんは日本で最初にモヒカンにしたような人だからすごくファンキーでめちゃめちゃぶっ飛んでるんですよ。描くのがものすごく早くて、どうしてそんなに早く描くんですかと聞いたら、「早く描かないと人生終わっちまうだろ。ちんたらしてると死んじゃうよ」といつも言っていました。明日死んだらどうしよう、今創るしかないと言いながら寝食を忘れて描いて、終わったらぶっ倒れるというのを80年間やってるような人だから本当にすごいアーティストだと思います。彼こそ生き急いでいる人ですよね。

その篠原さんに僕の絵を見せたところ「君の絵はすごくいいからこのままアーティストを目指して頑張れ」と言ってくださいました。このひと言で折れかけていた心が復活し、いろいろ悩んでいたけどやっぱりアーティストになろうともう一回スイッチが入ったんです。でも今振り返れば篠原さんは本気で言ったとは思えないんですよね。

──どういうことですか?

20歳そこそこの学生が描いてる絵にいいも悪いもないんですよね。今こういう絵を描いてますと言っても後々作風が変わるかもしれないし。もちろんそのとき篠原さんに褒めていただいたことがものすごく自信になって、その後も絵を続けられて今につながってるのは確かですが、その「いいよ」と言ってもらえた絵が世の中で評価されるとは限らないですから。だから篠原さんは僕の中にアーティストの「種」みたいなものがあるんじゃないかという意味で「いいよ」と言ってくださったんだと思うんです。結局絵を続ける気持ちがあるかどうかが重要だったと思いますね。

あと印象的だったのが、僕が訪ねて行ったときも全然お金がないらしく「明日の家賃どうしよう」みたいな話を奥さんとしてて、こんなに有名なアーティストでもこういう厳しい状況なんだなあと。篠原さんは自分の命を削ってすごくかっこいい作品を創るタイプのアーティストなので強いあこがれを抱き、アーティストとして彼のように生きねばならないと思う反面、僕は果たして彼と同じように生きられるだろうかと思ったのも事実です。篠原さんのことは今でも時々脳裏に浮かびますね。スタイルは違えど、絵にすべてを捧げる彼のストイックな姿勢を今も見本にしています。

大いに刺激を受けつつ帰国して大学を卒業後、ロンドンに渡りました。

ロンドンでアーティスト修行

ロンドン時代の作品

──ロンドンに渡った目的は?

アーティストとして絶対に20代前半で成功しなければ未来はないと自分を追い込んでいて、そのためには世界の芸術の最先端の都市で結果を出すしかないと思っていたからです。実は、本当はアメリカに行きたかったんですが、貧乏な学生でも海外に滞在できるワーキングホリデー制度がなかったのでロンドンにしたんです。

でものっけから波乱のスタートでした。まずロンドンに着いて1週間後に全財産を盗まれてすっからかんになってしまったんです。お金がなくて家賃が払えないからゲストハウスの管理人みたいな感じで住み込みで働いていました。普段はその4畳半の管理人室で絵を描いていたのですが、合計で3回泥棒に入られて絵の具やパソコンなど全部盗まれてしまいました。他にもいろんな不幸が重なったのですが、楽しかったですよ。なかなか経験できないことだらけだったので(笑)。

ロンドンに行くアーティスト志望の若者ってまずアートの学校に入るんですが、僕はお金がなかったのでそれができなかったんです。学生でもないし正規就労者でもない、ただの外国人フリーターなので身分を証明するのはパスポートしかありません。そうすると銀行口座も作れないし、電話も持てないし、まともに家も借りられない。めちゃめちゃ立場が弱い存在でした。

アーティストとして活動しようにも、今までなら大学に所属していたので大学が企画する展覧会に作品を出展できますが、ロンドンではそれもできない。作品を描くことも観てもらうこともできないこの状況でどうやったらアーティストとしてやっていけるかを考えたとき、ライブペイントをしようと閃いたんです。ライブペイントなら人がたくさんいるところで絵を描いて観てもらえるので一石二鳥だなと。

それで絵の具と紙を持っていろんなクラブやライブハウスを回って、その場でガーッと絵を描くライブペイントのパフォーマンスをしてたんですが、そういう場所って頭のネジがぶっ飛んでる人たちが多いので、ライブペイントをしている最中によく殴り合いのケンカが始まってました(笑)。僕は性格的にそこまでアウトローではないのでそういう場がすごく嫌でつらいものがありました。どうして僕はこんな殺伐とした場所で絵を描いているんだろうと思いながらも、こういう苦行をしないとアーティストになれないと思い込んでいたから自分を奮い立たせて続けていたんです。かなり無理してましたね(笑)。

ロンドンの街角でライブペイントも

──生活費はどうしていたのですか?

ライブペイントではお金が稼げないので、極貧生活でした。それでインターネットでお好みの絵を何でも描きますと宣伝して、結婚式のゲストボードや似顔絵など、ぽつぽつ来た注文に合わせて描いていました。また、ケニアのマゴソスクールに行って1回目の壁画を描いたのもロンドン滞在中です(※詳しくはインタビュー前編を参照)。そんなこんなでロンドンには2年間いました。

──ロンドンに行ってよかった、アーティストとして成長したと思うことは?

ロンドンの一番おもしろい点は世界中の国の人が集まっているというところです。僕と同世代のいろんな民族、国の人と出会いましたが、そこで初めて韓国人や中国人が日本に対してどういう感情を抱いているかを知りました。そういうことを通して初めて「世界の中の日本」という視点で物事を考えたり、自分は日本人なんだという意識が強まり、日本人としてどういう表現ができるだろうと考えるようになったんです。2年間の滞在期間を終えて日本に帰ってくるときに、そういう気持さえもっていれば、自分が自分でさえあれば世界中どこにいてもいい作品は創れるんじゃないかというふうに考えることができるようになったんです。外国人の友だちもたくさんできたし、ロンドンに行って本当によかったと思いますね。

<$MTPageSeparator$>運命を変えた1本の電話

──帰国後はどうしたのですか?

ロンドンでアーティストとして一旗揚げてやるという野望を胸に2年間頑張ったのですが、全く結果を出せず夢破れて帰国したわけです。でもあきらめずにまた同じくワーキングホリデーで次の国に行こうと思っていたんですよ。当時28歳で、まだまだチャンスはあったので。そのために、取りあえず一旦、日本に帰国してロンドンで描き溜めた絵で個展を開いて、売れたお金をその資金にしようと目論んでいたんです。

そのときは僕の人生のサクセスストーリーはここから始まると思っていました。ロンドンで2年間、喧騒渦巻くクラブの中でたくさんの絵を描いたアーティストなんて僕しかいないし、その絵は絶対に評価してもらえるはずだと確信していましたから。それでロンドンで稼いだなけなしのお金をはたいて個展を開きました。

──絵はたくさん売れたのですか?

それがたくさんどころか全然売れなかったんですよ(笑)。もう大ショックでした。お金が全然なくなり、ワーキングホリデーどころではなくなったので、大学の後輩の部屋に転がり込みました。そのときの僕って、まさに「住所不定無職」というやつですよ。それがすごく恐くなったので、一度佐賀の実家に帰ることにしました。

でもここでびっくりするようなドラマチックなことが起きたんです。あれは忘れもしない、心身ともに凍えるような真冬のある夜、住まわせてくれた後輩とお酒を飲みつつ、もう俺、佐賀に帰るわ......という寂しい話をしていたとき、1本の電話がかかってきたんです。その相手は全然知らない人で、NHKのディレクターだと名乗りました。その人は帰国後に開いた個展に来てくれていて、僕の絵を買ってはくれなかったんですが気に入ってくれたみたいで、個展を開いた画廊の主人に僕の連絡先を聞いて電話をかけてきたということでした。それで彼は「春から新番組で使うセットの絵を描いてくれないか」と言ったんです。これからどうしよう......というまさにお先真っ暗なときだっただけに、うれしいというより、うわー! って声を上げそうになるほどびっくりしましたが、もちろんやります! と即答しました(笑)。でも春まで食いつなぐお金がなかったので一旦実家に帰って、その番組の絵を描くために3月に上京しました。でもその時は1回きりの仕事なので描き上がったらまた佐賀に帰るつもりでした。

──その仕事はどういうものだったのですか?

番組は「熱中時間」という教養バラエティ番組で、セットの絵は2m×10mくらいの壁画サイズだったのですが、スケジュールの都合で5日間ほどで描かなければならなかったので、全く寝ないで1人で描き上げました。僕としては時間が足りなくて満足するまでは描き込めなかったのですが、番組のプロデューサーが、「壁画に隙間があるからそこに毎週来るゲストの似顔絵をライブペイントで描き加えて完成させていけば?」と言ってくださったんです。多分、僕が徹夜で頑張って描いているのを見てくれていたのだと思います。もちろんそのお話をありがたくお受けすることにしました。当初は1回きりの仕事だと思っていたのが毎週続くことになり、生活のめどが立ったので、東京での生活が始まりました。しかも幸運なことに3年間も続いたんです。

このNHKのディレクターが僕の個展を観に来てくれていなかったら今頃どうなっているかわかりません。僕はかなり運がいいと思います。僕の人生ではいつもギリギリのところで手を差し伸べてくれる人がいるんですよね。ありがたいことです。

安定を捨てやりたいことを

──番組の仕事は楽しかったですか?

はい。「熱中時間」で絵を描くのは楽しくてやりがいもありました。ただ、そもそも僕の中では希望していた世界でのアーティスト活動ができず、日本で絵を描かざるをえないという状況に忸怩たる思い、挫折感のようなものを抱えていたんです。それに、基本的にテレビの美術の仕事って一所懸命描いた絵でも収録が終わったら捨てられるんですよ。そういう仕事のスタイルが絵描きとしてやりたいものとはちょっと違うなという葛藤を抱えていました。あと放送が週に1回あるので海外に長期間行くこともできなかったのもストレスでした。それで3年で番組が終了した後に、ディレクターからテレビ番組制作会社に入って引き続きテレビの美術の仕事をやらないかという非常にありがたい話をいただいたのですがお断りして、元々やりたかった2回目のケニア壁画プロジェクトだけに1年間を費やすことにしたんです。

──そのための蓄えはあったのですか?

いえ、蓄えがないのにプロジェクトをスタートしちゃったんですよね(笑)。ですが、資金集めのためにいろんなイベントを開催してグッズを販売したお金や、いろんな人からイベントへの出演オファーをいただけたり、子ども向けの絵のワークショップの講師の仕事をいただけたそのギャラで1年間生活できて、さらにケニアへの旅費などプロジェクトの経費もまかなえたんです。その翌年には東北壁画プロジェクトを始めて、このときもお金の心配はあったのですが、ケニアのときと同じようにいろんな人が支援してくださって何とかなったんです。ありがたいことです。

(※ケニア壁画プロジェクトや東北壁画プロジェクトの詳細に関しては前編を参照)

常に"死"を意識

──生き方として大事にしてきたものは?

僕は10代の頃から「死」をずっと意識してて、今も死ぬ時のことをいつも考えているんですよ。僕の中のベースに死というものがある。どうせ人間はいつか死ぬ、そのときどういう状態ならいいかなと考えたところ、死ぬ間際、自分の人生を振り返ったときに、豊かな人生だったなと思えたら悔いはないと思ったんです。そのためにはお金がたくさんあるだけではダメで、やっぱり最後までやりたいことをやって人生を全うできれば最高だなと。そのための1つの手段が壁画なんです。壁画を通して世界中のいろんな地域に友だちができて、いろんな人と楽しい思い出が作れたら豊かな人生だったと思えるだろうと。

今振り返るとすごく恥ずかしいのですが、10代の頃は画家として輝いているうちに死にたい、マックス30歳までだなと思っていました。だからそれまでに自分を表現したいと。だから30歳を過ぎたときにどうしていいかわからなくなったんです。よく考えたら子どもの頃から30代以降の自分を想定していなかったから。落ち着いた大人というか、周りのことを考慮して大人の振る舞いをする人間にはなりたくないと思っていました。

でも10代の時より20代、20代より30代の方が見えるものが多くなったせいかだいぶ考え方も変わりましたね。例えば、僕はそんなに生き急ぐタイプではなくてコツコツと自分の才能を磨いて大事に育てていく晩成型かもしれないと気づいたので、逆に焦らずもっと人生をロングスパンで考えて、80歳までに一番いい絵をかければいいやと思っています。人生プランを相当書き換えましたね(笑)。

──画家として生活したいという人はたくさんいるでしょうが、現状ではそれが可能な人はごくわずかだと思います。しかしミヤザキさんは絵で生計を立てるために戦略的に行動してきたというよりは、信じる道を進んで行ったら結果的にそうなったように思うのですが。

それは確実に僕の性格ですね(笑)。僕はアーティストとしての間口がとても広いんですよ。どういうことかというと、芸術家志向というか何かを極めたいという人は、やりたいことや進む道をすごく狭く絞ってぶらさずに追究していきますよね。それも一つのやり方だし、それで高みに登れる人もいます。僕はそこを広く設定しているので、例えば自分が描きたい絵と、求められている絵が多少ズレていても、どっちもある程度満たせるようにうまくその中間を取って創れるんです。しかもそれを我慢してじゃなくて楽しくやれるタイプなんですよ。作品ができ上がったとき、オーダーしてくれる人がいなかったら、自分だけではこういうものは創れなかったことを楽しいしありがたいと思えるので、たぶん一般的なアーティストとは発想が違うと思います。感覚としてはデザイナーに近いのかもしれませんね。

24時間365日アーティスト

──ミヤザキさんにとって生きることと作品を創ることはイコールですか?

イコールですね。イコールにしようと思ってずっとやってきましたから。24時間365日を人間としてというよりもアーティストとして生きていきたいという気持ちの方が強いです。例えば東日本大震災が発生した時も、この時代に生きるアーティストとして自分はこの震災に対してどうしなければならないのかということを考えて一連の東北壁画プロジェクトに取り組んだわけです。僕は現時点ではまだ、自分のことをアーティストとしてたいしたことのない人間だと思っていて、でもこの自分という人間として死ぬまで生きるしかない。そんな自分が今、ここで何を創るべきかというのを常に自分に問うている感じです。

──ではアーティストとして生きることに苦悩を感じたことはないですか?

これまで話した通り、10代、20代の時はアーティストとして成功する自信なんて全然なくて、どうすればいいかわからずすごく悩んで、例えば音楽をやってみたり、「あいのり」というテレビのバラエティ番組に出て世界一周してみたり、ロンドンで絵を描きながら暮らしてみたりとわけのわからないことを繰り返していました。ゴールが見えなくてどこに向かって進めばいいのか皆目わからない状態で、エネルギーだけはあり余ってるんだけど、どこにどうぶつければいいのかわからない、ぶつけた先に何もなくて手応えなし、というような疲れ方をしていました。

でもそういう試行錯誤を繰り返す中で、段々見えてきたものがありました。例えば壁画プロジェクトを通して自分にできることがわかると、エネルギーを費やすべき方向や対象もわかって、あとは集中して突っ走るだけみたいな感じになるとうまく回るようになる。すると心も非常に平穏でいられる。それが今の状態です。

今、初めて人生のサイクルみたいなのがちょっと見えてきているんです。というのは、去年からスタートした、年に1回世界のどこかの国で壁画を描くという「Over The Wall」というプロジェクトを活動のコアにして、それ以外に自分が描きたい絵をじっくり描くという絵描きとしての活動のベースができたからです。だから10代、20代の頃に比べたらだいぶ安定しているんですが、ただ、そう言っちゃうと現状に満足しているみたいであんまりよくないと思ったりもするんですよね。まだまだこれからやりたいことやたどり着きたい場所はあるので、決して満足しているわけではないんですけどね(笑)。そういう意味でも2016年は絵描きとしてのスタートの年だと考えています。

Over The Wallのメンバーと

──そのやりたいこと、たどり着きたい場所とは?

今、東ティモールで壁画を描くプロジェクトをスタートしたところなのですが、僕が描きたいと言ってもすんなり受け入れてはくれません。なぜなら、ケニアでは3回壁画を描いた実績があるからすぐ受け入れてくれますが、東ティモールで僕のことを知ってる人なんて誰もいないし、「Over The Wall」の活動自体もほとんど知られていないからです。それを知ってもらうことでより広く、いろんな場所で壁画を描くことができるようになるので、まずはそういう環境を自分で頑張って作っていかなければと思っています。また、壁画やワークショップを通じて、絵を描かなくなってきている子どもたちに絵筆を持って、好きなように絵を描ける楽しさ、夢を描くことの素晴らしさを伝えたいですね。

もちろん僕が描く絵自体に関しても、恥ずかしいくらい満足の行くレベルにまで全然達していないので、もっと時間をかけてじっくりと描きたいですね。同時に、今、世間的にも僕の絵はアートとして認められるというよりも「活動」として見られているので、ちゃんとアート、美術品として価値を見出してもらえるような作品を創りたいと思っています。より多くの人に僕の絵を見てもらうためにも。

もう1つは、今の僕はケニアのスラム街などの貧しい地区に行って子どもたちと一緒に絵を描いているだけで、貧困そのものは変えられていません。でも例えば同じ場所にもっと世界的に有名なアーティストが行って絵を描いたり音楽ライブをやったりするとお金も人もたくさん集まって、現地の人たちをハッピーにするためにより多くのことができますよね。そういうアーティストになりたいと思っています。