障害者の就労体験活動

──インタビュー前編では障害者の就労機会を増やす取り組みもされているというお話もありましたが、障害者の就労問題も大きな社会問題ですよね。なかなか企業は障害者を雇用しようとしません。

国内で障害者手帳をもっている人は約745万人、全人口の約6%もいるにもかかわらず、企業などに雇用されている障害者は約38万人しかいません。昨年度(2012年度)までは障害者雇用促進法により、各企業は全社員の1.8%にあたる人数の障害者を雇用しなければならないと定められていましたが、全国平均はそれを大きく下回る1.69%。法定雇用率未達成企業は46.8%という状態です。一方で今年4月には障害者の法定雇用率を1.8%から2%に引き上げる改正障害者雇用促進法が施行されました。

私見ですが、法律の施行から何十年経っても法定雇用率を達成できなかったのですから、おそらく2%は単なる数字にしか見えません。ならば2%の障害者の終身雇用じゃなくて全人口の6%の障害者に短期的な就労機会を与え続けてくれませんかというのが僕らの提案なんですよ。

──実際にはどのような活動をしているんですか?

現在はネクスタイドのソーシャルパートナーになっていただいている横浜FCさんにご協力いただいて、神奈川県下の福祉施設の利用者さんとの就労体験をコーディネートしています。

横浜FCさんはホームグラウンドで試合を開催するときに約100名のスタッフが働いていますが、そのうちの6%、約6人の就労枠のキャスティングをする権利をお預かりしています。

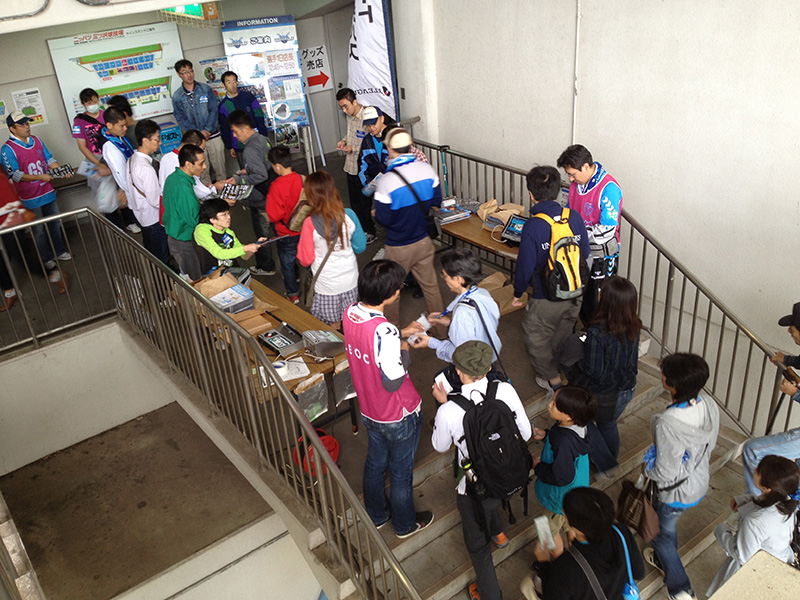

まずは弊社スタッフがそのグラウンドの近くにある複数の福祉作業所を回って、チケットのもぎりなどの作業ができそうな利用者さんを選び、本人、保護者、作業所の責任者、作業所を統括する区の福祉協議会、市の福祉協議会、県の福祉協議会などすべてに話を通しています。そしてこの(2013年)5月の試合のときには、横浜市保土ヶ谷区と神奈川区の2カ所の福祉作業所から合計6名の障害者の方々が運営スタッフとして参加し、スタジアム入り口でチケットもぎりやチラシ配布を行いました。この活動は今年(2013年)で2年目を迎え、担っていただく仕事の幅も広がってきました。

ニッパツ三ツ沢球技場で行われた横浜FCのサッカー試合でチケットのもぎりを行う福祉施設の利用者のみなさん

障害者へのギャランティはすべて横浜FCさんからいただいており、僕らのコーディネート料などは協賛金として頂戴しています。

横浜FCさんの親会社も企業として2.0%の障害者雇用に取り組んではいますが、これから企業として生き残っていくためには、本業であるサッカーを通じて地域に対して貢献する要素が必要不可欠だと本気でお考えなのです。

他にもさまざまなイベントとコラボして障害者の就労体験の機会を増やしています。

2012年11月に代々木公園で開催された「TOKYO OUTDOOR WEEKEND」という環境イベントでイベント参加者に混じって会場清掃を行う障害者のみなさん(写真中央は須藤さん)。ピープルデザイン研究所は同イベントの主催者から会場の管理、ハンドバイクの試乗会、会場清掃の3つの仕事を受諾。NPOグリーンバードの協力を得て障害者の職業体験の場にした

2012年10月には「ピープルデザインミクスチャー」を開催。「展示」「セッション(語り合う場)」「イベント」などの形で、シブヤの将来像を来場者と一緒に体験し、考え、語り合う企画展は大盛況だった。第2回は2013年10月12日から14日まで、東京体育館で行われる国体「スポーツ祭2013」の障害者スポーツデイにおいて開催予定。当イベントにおいてピープルデザイン研究所が屋外スペースのイベント運営管理を受諾。東京都のスポーツ振興局と渋谷区の教育委員会スポーツ局と連携してハンドバイクの試乗会やブラインドサッカーの体験会を行う。このイベントでも障害者の職業体験を実施する

最近ではイタリアの自動車メーカーのアルファロメオ社(フィアット クライスラー ジャパン社)が我々の思想や活動に賛同して活動資金を提供してくれています。彼らもまた、いいものをつくり、いいサービスを生み出すだけでなく、「社会的な活動」がマーケティング活動上の重要課題だと本気で思っているからです。外資系企業の方がその傾向が強いですね。

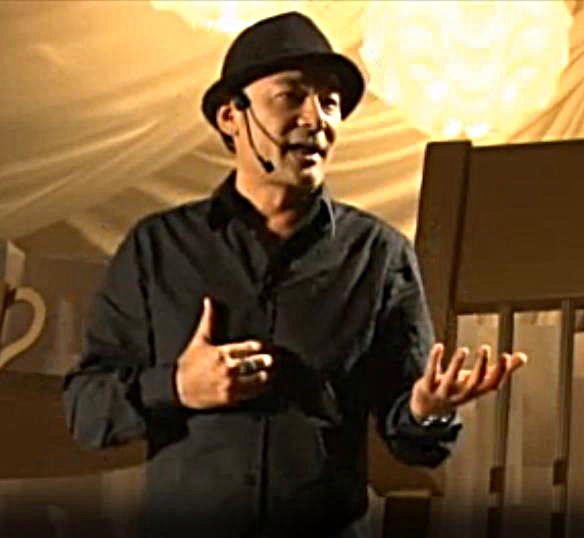

学術・エンターテイメント・デザインなど様々な分野の人物がプレゼンテーションを行なう講演会"TED Conference(テド・カンファレンス)"でピープルデザインについてのプレゼンテーションを行う須藤さん。これがきっかけでアルファロメオから支援を受けられることとなった

マイノリティ目線で常に考えている

──そういったさまざまな企画は須藤さんが考えて企業や団体にプレゼンしているのですか?

いえ、そうではありません。僕ひとりでやっているわけではなくて、ネクスタイドやピープルデザイン研究所に関わってくれている大勢の人びととの対話からさまざまなアイディアが生まれます。それをまたプロジェクトごとにかかわってくださる社内外の人たちで実現可能な企画レベルにブラッシュアップします。ただ、それらを実施するかしないかの最終的な決断と企業へのプレゼンは代表である僕の役目です。あくまでチームとして活動しているんです。

──とはいえ須藤さんご自身が思いついたアイディアもたくさんあるわけですよね。

ネクスタイドを立ち上げてから10年間、障害児の父としてマイノリティの人たちがこの社会で生きる上で感じている問題・課題をリサーチしてきたともいえます。いわゆる数の上では少数派に分類されるマイノリティの方々とのネットワークもできました。だからマイノリティ目線で混ざり合う状況を実現するためにはどうすればいいかということを常に考えているので、その解決策のアイディアも次々と湧いてくるわけです。特に次男が障害者なので彼の成長にともなって、就労に関する課題も当事者として興味が高まってくるんです。

大学の講師も務める

──須藤さんはいくつかの大学で講師としてもご活躍されてますよね。

はい。国内では慶應義塾大学商学部の牛島ピープルデザイン研究室や滋賀大学経済学部で学生たちにピープルデザインについて教える機会をいただいています。これまでの僕らの活動の実例で、目の前にある社会課題の解決という行為を経済に直結させて考えていくということを主にレクチャーしています。最近の学生は社会的な活動に非常に関心が強いので伝え甲斐がありますね。

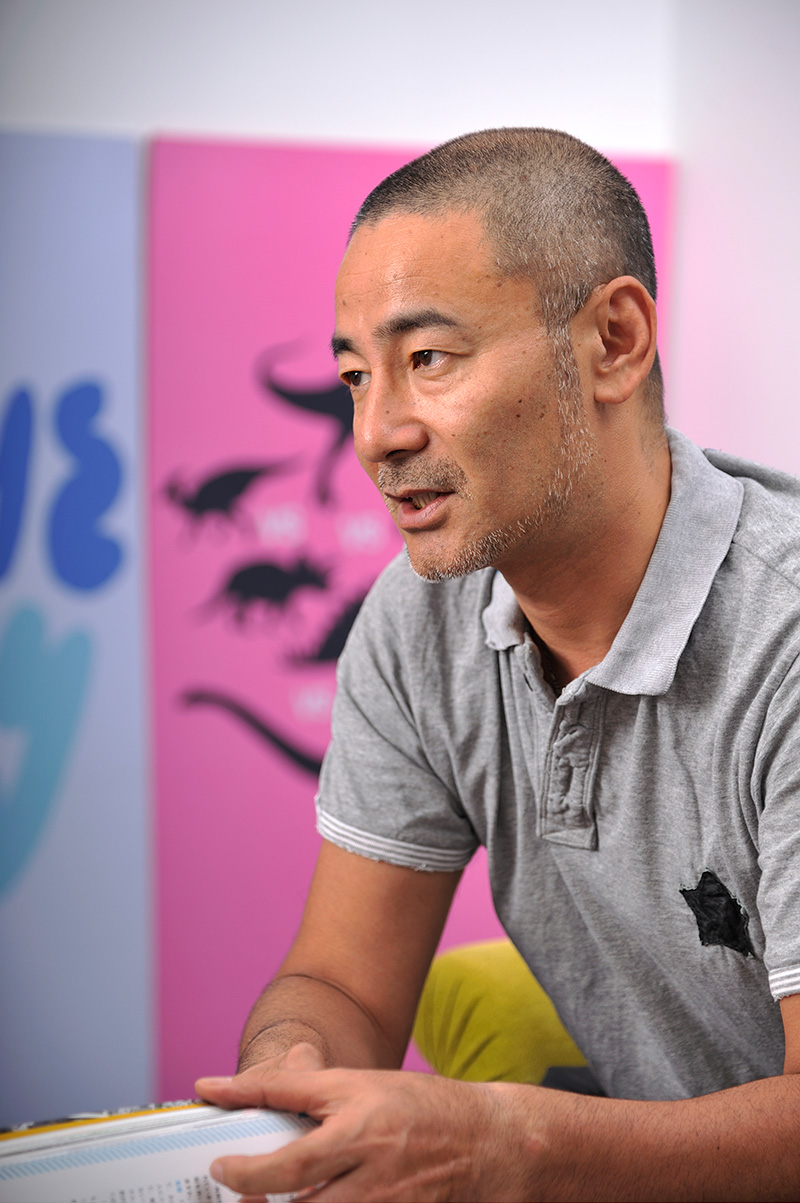

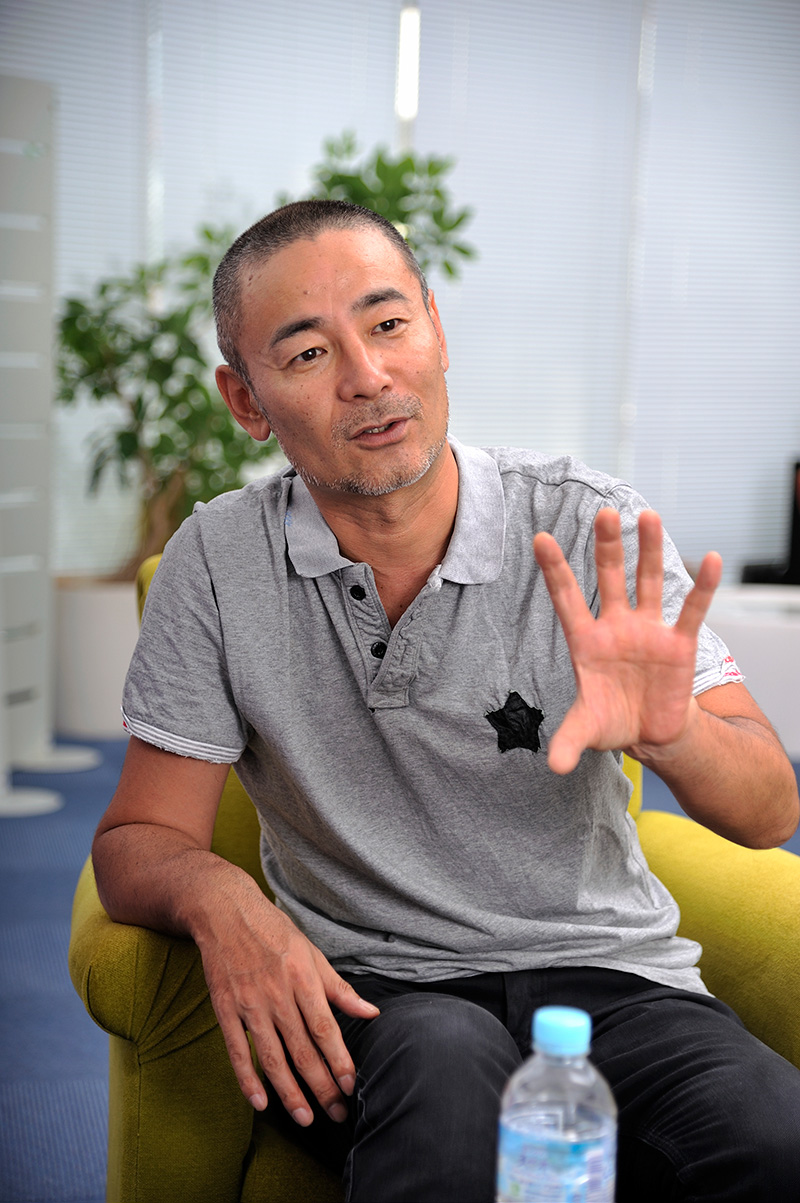

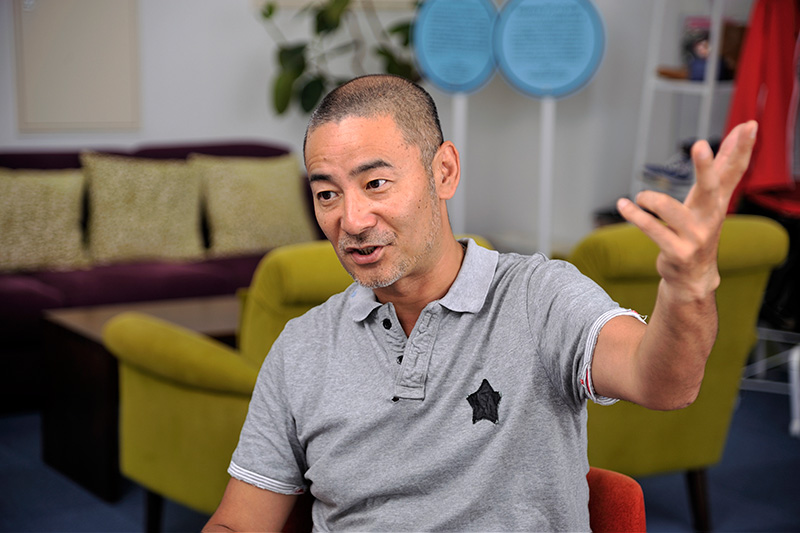

滋賀大学経済学部の講義にて

海外ではオランダのデルフト工科大学のMBA下期マスター取得コースでピープルデザインの授業を行なってきました。

──オランダでの授業は英語で行なっているんですよね。

もちろんです。生徒はオランダ人、フランス人、イタリア人、ギリシャ人、台湾人、中国人、韓国人、アメリカ人など世界各国から来ていて授業は英語で行います。みんなピープルデザインという哲学に強い興味をもってくれて、僕の授業を全身全霊で聞こうという姿勢で来ています。英語という言葉はあくまでも考え方を伝えるツールにしかすぎません。オランダをはじめとする先進国では「ダイバーシティ」の思想は必要不可欠なものです。また、社会問題の解決策を法律のみに頼ることなく、市民レベルでどうクリアしていくか、その方法論を常に模索しています。そこでこれまでのネクスタイドの活動実績を元に「ピープルデザイン」という思想、それを具現化するプロダクトデザインやシステムデザインの創出に、世界中から集った彼らは前のめりで取り組みます。彼らの本気度を目の当たりにすると「ピープルデザイン」という日本製の概念に大きな手応えを感じています。

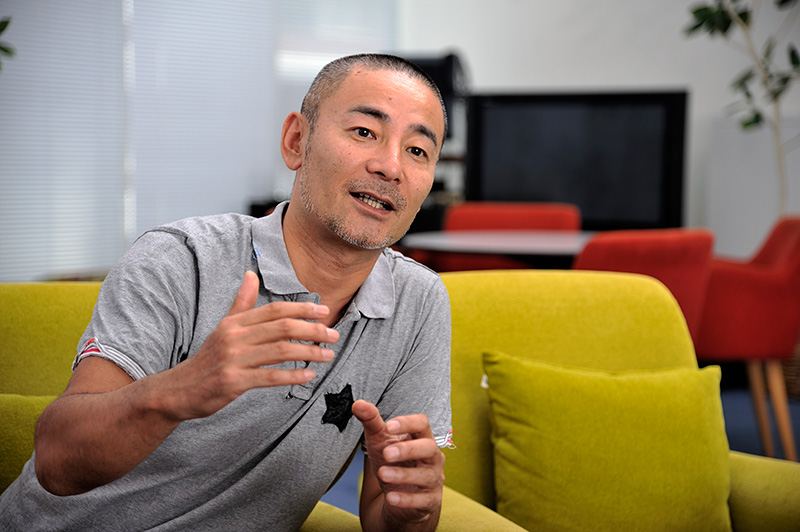

デルフト工科大学にて

そもそもピープルデザインという考え方は特にヨーロッパの国々からの関心が高く、2007年からフィンランドのアントレプレナーたちにピープルデザインについて伝えているんです。

また、今はまだ詳細は言えないのですが、北欧のある国から高齢化の問題を解決するための思想的ツールとしてピープルデザインを取り入れたいというオファーもいただいています。

──なぜ国内よりも外国の方が関心が高いのでしょうか?

一番の違いは、政治家や国民が当事者としてその国の未来を考えているということだと思います。デンマークとオランダって社会貢献性やジャーナリズムへの関心度が先進国の中でも常にトップクラスなんです。その理由のひとつとして、その2国は国としての規模が小さいということが挙げられるかもしれません。デンマークは人口600万、オランダは1700万くらいの規模しかないがゆえに、国民一人ひとりが自分の国の未来を真剣に考えているんですよね。その証拠にその2つの国の投票率は80%を超えています。

方や日本は震災後の対応や反応を見ていても、この国の未来を国民一人ひとりが真剣に考えているとはとてもじゃないけど言いがたい。考えていたとしても言わない。その当事者意識や国民性の違いだと思いますね。

<$MTPageSeparator$>自分の時間をコントロールする権利

──働き方についておうかがいしたいのですが、やはり会社を辞める前と後では働き方は大きく変わったと思います。一番の変化はどんなところにありますか?

以前にも少し触れましたが、僕が2000年に会社を辞めた理由は次男が重度の障害をもって生まれてきたことです。

会社の中でサラリーマンとして働くということは、会社に自分の時間を差し出す代わりに給料をもらうという形態です。言い換えれば、就労とは、毎月1度、会社から生活費をもらう代わりに、自分の時間をコントロールする権利を会社に差し出すという意味合いが強い。

でもあの頃の僕にとって最も重要なことは、自分の時間と家族の時間を自分でコントロールする権利でした。つまり、僕の人生の中では、次男の成長の過程を見守り、サポートすることの方が、毎月の安定的な収入を得ることより重要だなと思ったのです。それでマルイ渋谷店の副店長になって2年後の2000年の夏に会社を辞めてフジヤマストアを設立したんです。

あれから今年(2013年)でちょうど13年、経済的に苦しい局面はありましたが、このときの選択は間違っていなかったと心底思います。自分で自分の時間をコントロールできるようになって、僕自身も家族もより大きな幸福感、人生の充実感、何よりも納得感を得られるようになりました。その思いは年々加速度的に大きく、別次元にまで広がっています。毎日が充実していて、気がつくとあっという間に1年、2年は経ってしまっています。時間だけはすべての人に平等に与えられているといいますが、アインシュタインの言うとおり時間の感じ方と質量は平等じゃないと思いますね。人によって違います。

自分で自分の時間をコントロールするということはすなわち、自分の人生の主導権を自分で握るということ。それができれば自分の人生に納得できる。納得できたら後悔は皆無ですよね。そのときにしかできないこともできるし。だから働く時間や仕事の内容、仕事をする相手などすべて自分で決められる今の働き方にはとても満足しています。

子どもの成長とともに働き方も変わる

──仕事とプライベートは分けているんですか?

子どもたちがまだ幼い頃は、仕事とプライベートはきっちり分けていました。必ず土日は休むようにしていましたし、家族との時間を起点に仕事の時間を決めていました。でもその子どもたちは年齢とともに成長し、親から離れていきます。現在3人の息子たちがいますが、一番下は高校生で、ハンディキャッパーの次男は来年の春に養護学校を出て、どこかの作業所に入ります。長男は大学生で先日二十歳になったのでもう名実ともに大人ですね。ですから以前のように土日は必ず家族とともに過ごすというわけにはいきません。現在はピープルデザイン関連のイベントはほとんど土日に行うので、土日も働いていることが多いですね。このように子どもたちの成長にともなって働き方も変わってきています。

──毎日どんな感じで働いているんですか?

だいたい8時半からお昼くらいまでは主にフジヤマストアの仕事で、それ以外はすべてネクスタイドとピープルデザイン関連の仕事をしています。デザイン系の仕事はアメリカやヨーロッパのデザイナーとのやり取りが多いのですが、時差の関係で深夜の0時過ぎのスカイプミーティング等も頻繁にあります。寝るのはだいたい夜中の3時半から4時くらいで、朝は7時半くらいに起きます。もちろん毎日ではないですが、1年の全就労時間の半分はそんな感じですね。先ほどお話した通りオランダの大学をはじめ、ヨーロッパの国々での商談のため海外にもよく行きます。

<$MTPageSeparator$>オフィスは必要ない

──ハードな毎日ですね。オフィスはどんな感じなのですか?

打ち合わせや取材に対応するための事務所機能は一応、渋谷区神宮前にありますが、いわゆる日々出勤してそこで仕事をするという意味でのオフィスはないです。日々さまざまな人との打ち合わせが連続しているので、いろんなところで仕事をしています。ノートパソコンやスマートフォンがあればどこでも仕事場になりますからね。

──フジヤマストアの社員のみなさんはどこで働いているのですか?

全員、クライアントの会社や指定される場所で1日中働いています。いわゆる「直行直帰」です。つまり普段はみんなバラバラに働いていて、定例ミーティングのときや、必要なタイミングだけ集まるという感じです。

──それで不具合はないですか?

まったくないですね。普段の社員との連絡は電話とメールでほぼ事足ります。プロジェクトの節目では社員全員集まって顔を付き合わせて打ち合わせをしますが、その場所も決まっていません。情報を共有する必要があるときに一番効率のいい場所に集まって打ち合わせをするという感じで10年以上、問題を感じたことはありませんね。

こういう働き方を始めたのは会社を辞めて独立した2000年くらいからです。そのときは世の中にSOHOという言葉くらいしかなくて、それでもその言葉の最後に「オフィス」とついていた以上、オフィス空間の重要性がなんとなく前提としてあったんだと思うんですよ。でも今、僕らのような専門性の高い職種であればあるほど固定的な自前のオフィスはさほど必要ありません。

職種にもよりますが、むしろ今、1日中同じ空間にいる必要がある仕事ってごく一部なんじゃないですかね。もちろん中には守秘義務や企業機密を取り扱う部署では固定的なオフィススペースの自分の席でしかできない仕事もありますが、これからICTの進歩などでさらに加速度的にどんどん減っていくと思います。

この先人口が減り、今までのやり方ではもう昔のような成長は望むべくもないとわかってしまった時代に、どうすれば生き残っていけるかを考えたとき、経営陣はまずコストを下げようとするのは自明の理ですよね。営業上、人件費を下げるのには限界があるので、下げるとしたら継続的に大きなコストがかかる事務所費です。実際に、大手企業が都心の一等地から少し離れた地域に本社を移転し始めています。本当に重要なことは所在地ではなく、人の能力であるとわかってしまった。従来では考えられなかったことですが、これからはこのようにフリーアドレスを前提として、固定的に高いコストがかかる事柄への、よりドラスティックな見直しを多くの企業が加速させるのは、今さらいうまでもない事実だと思います。企業も人も、業態も働き方も時流に適応するということは、すなわち精神的にも物理的にも「動く」ということだと思います。

現場により近い場所で働くことが大事

──では現在の固定のオフィスをもたない働き方は須藤さんのような職能をもつ人には合っているってことですね。

僕は今、主に渋谷の価値を上げるという大きな目的のために動いているわけなので、より現場に近い、現場の空気感を肌で感じる場所で働く必要があります。そういう意味では今僕が使わせていただき、過ごさせていただいている行動半径と時間と場所には非常に満足しています。

今までは経営の大きな方向性や戦略を考える人と現場を知っている人とが別れていて細分化されていた時代もあったけれど、これからは一人ひとりが経営の発想から現場の実務までタテ軸で理解している必要があるのではないでしょうか。僕たちが取り組んでいる環境や社会の課題解決という行為に携わっていなくても、モノやコトをつくる人が想定する現場をどれだけわかっているかがプロジェクトの成否を分ける気がするんです。

日本の未来のために

──仕事観についておうかがいしたいのですが、須藤さんにとって仕事とはなんですか? 誰のために働きたいと思っていますか?

僕にとっての仕事の定義は東日本大震災によって変わりました。あの震災以降、仕事の意味を違う角度で考えるようになったんです。

仕事とは「仕える事」と書きます。では何に仕えるのか。サラリーマン時代はなんとなく「会社」。それが引いては自分の利益に直結していたので結局「自分」に仕えていたってことです。独立してからは家族に仕えようと考えていました。ハンディキャッパーの次男を含め、子どもたちの成長とともに若干のウエイトは変わったとしても基本的には家族のためです。

実は実家が福島にあるのですが、大震災以降のこの日本の振る舞いを見たときに、本当にこの国は簡単に滅びてしまうのではないかと感じました。将来にツケを回しながら現在のお金を追い求めることのみを経済というありさまに疑問を感じています。だから、この国の未来のことをそれぞれの専門性や職能をもっている人びとが真剣に考え、この国に仕えるというアクションを起動させないといけないと感じたんです。この国の未来のためというのはすなわち、子どもたちの未来のためです。

そのためにさまざまな企業や諸外国から評価され求められているネクスタイドやピープルデザインの活動をすべて投入していきたい。自分がもっている、自分が生み出したものだけじゃなく、ご縁やネットワークも含めて、そういうものを総動員して子どもたちの未来、引いては日本の未来のために働きたいと強く思っているんです。