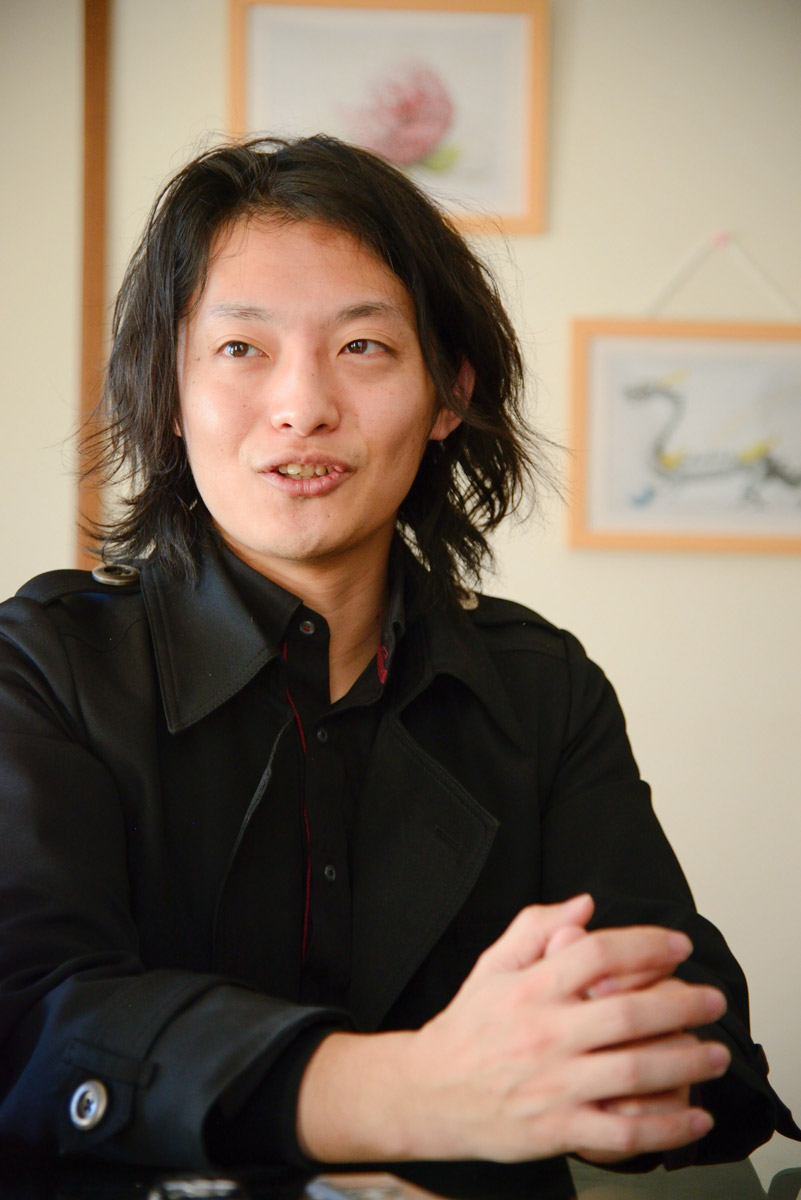

ロボットコミュニケーターという職業

──吉藤さんの肩書きは「ロボットコミュニケーター」ですが、そう名乗っているのはおそらく吉藤さんだけですよね。この肩書きにした理由は?

まず、私はロボットを作りたいわけでもないし、ロボットの研究をしているわけでもないので、ロボットクリエイターでもロボット研究者でもないなと。私が本質的に取り組みたいことは「対人コミュニケーション」にまつわることなんですよね。私がミッションに掲げている孤独を解消するということは、人の間に入っていく方法を考えるということ。

つまり今までコミュニケーションがうまくできなかった人が何らかのツールを使うことによってできるようにしたい。私はコミュニケーターであり、人と人をつなぐ役割を担いたいと思ってこの肩書を作りました。

それに、「ロボットコミュニケーター」なんて名乗っているのは確かに私だけですが、職業だってこれからどんどん作っていけばいいと思うんですよ。単純に自分のやってることを正しく表現する職業が世の中になかったので作っただけ。「ないなら作る」が子どもの頃からの信条で、実際にやってきたことなので。

分身ロボット、OriHime

──吉藤さんが開発したOriHime(オリヒメ)とはどのようなものなのですか?

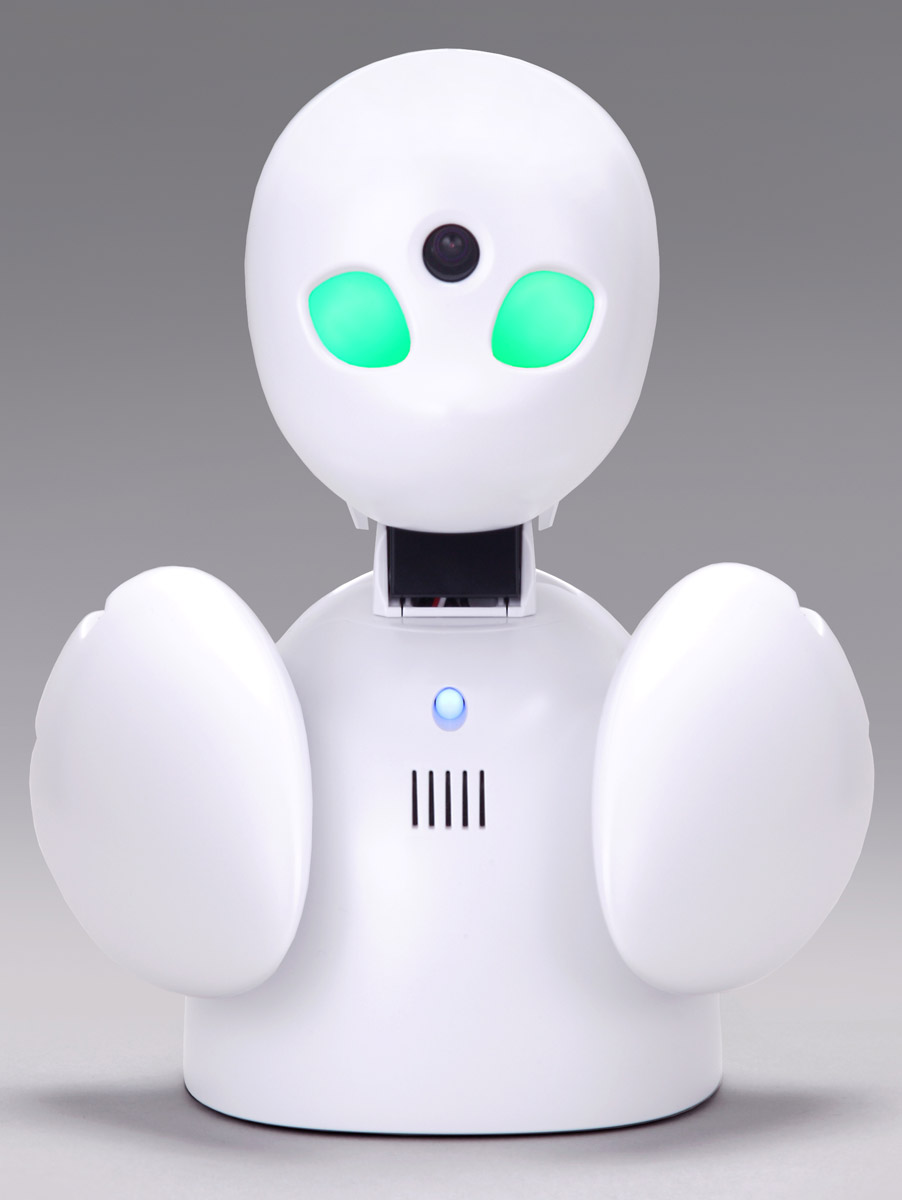

分身ロボット・OriHime

ひと言で言うと孤独の解消を目的に作った分身ロボットです。OriHimeにはカメラ・マイク・スピーカーが搭載されており、スマホやタブレット、PCなどからインターネットを介して操作して、会話したり、置かれた場所の様子を見たり、写真を撮ったりできます。また、首を上下左右に動かしたり、手を挙げたりと感情を表す簡単な動作もできます。つまり、このOriHimeを行きたいところに置いておくと、操作する人は家にいながらにしてあたかもその場にいるように会話ができ、その場にいる人たちもその人の存在を感じることができるんです。だからこのOriHimeは距離や身体的問題によって行きたいところに行けない人にとってのもう一つの身体なんです。

コンセプトは「心を運ぶ車椅子」。私は、身体は心を運ぶ乗り物だと認識していて、高校時代に車椅子を作っていたこともあって、そう表現しています。

孤独の定義

──OriHimeは孤独の解消を目的に作ったということですが、孤独といっても人によって違いますよね?

確かに「孤独の解消」と言うからにはまず、孤独の定義が必要です。私にとっての孤独とは物理的に1人ぼっちであることは関係なく、自分は誰からも理解されない、必要とされていないと感じて、孤独だと思ってしまっている状態のことです。このような精神異常状態に陥らないために、また、陥ってしまっても、孤独を癒やしてそこから脱出すために何か方法を探そうと思ったのがOriHime開発の原点です。

──OriHimeという名称の由来は?

遠くにいる2人が繋がる織り姫と彦星になぞらえて名づけました。一番わかりやすいかなと。最初はノスタルジックデバイスとかいろいろ考えたんですがやめてよかったです(笑)。ただ、私の愛称がオリィなので、みんなOriHimeのことをオリィと呼ぶんですよね。これは私のミスです(笑)。

──どのような場所でどのような人に使われているんですか?

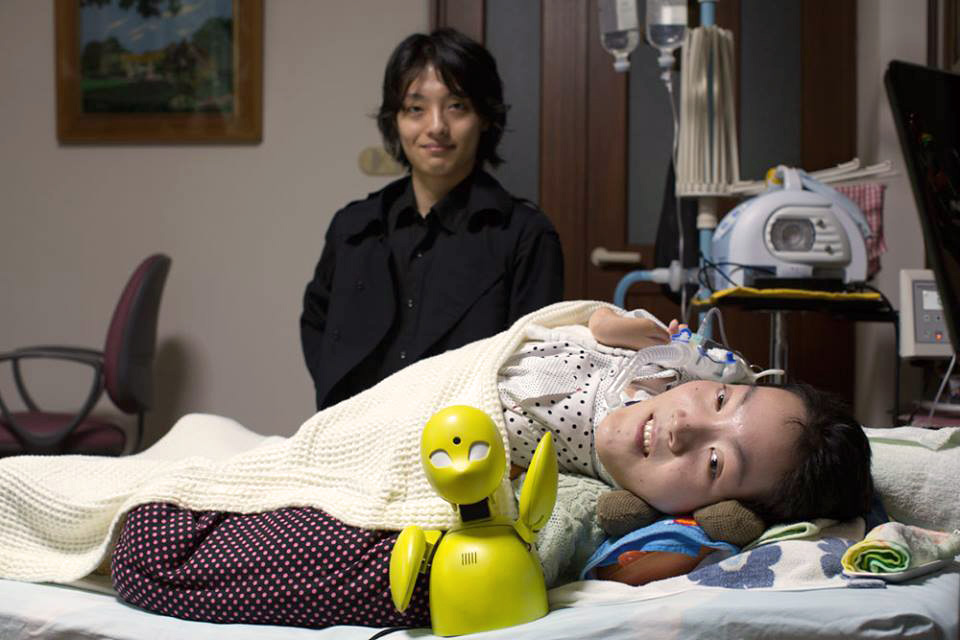

OriHimeが設置されているのは主に全国の特別支援学校、フリースクール、会社などで、操作しているのは問題を抱えて自宅から出られない子どもや難病で寝たきりになっている患者さんなどですが、最近は、育児や介護などで会社に行けない人が在宅テレワークで使用するケースが急激に増えています。あとは結婚式に出席できない人にもよく使われています。また、大学の研究室との産学連携、海外、トルコのシリア人大学、デンマーク大使館などでも使用されています。

結婚式(左上)、海外旅行(右上)、授業(左下)、飲み会(右下)など、さまざまなシーンで使用されている

テレビ電話との違い

──離れていてもお互いの顔が見られてコミュニケーションができるインタラクティブなツールとしては、すでにテレビ電話やスカイプなどがありますがそれらとの違いは?

根本的に、我々は電話やテレビ電話は用事がある時しか使わないんですよ。これは極めて重要なことです。電話するとまず「どうした? 何の用?」って聞かれますよね。以前、遠く離れた人とでも顔を見ながら話せるから寂しくないというテレビ電話のCMがありましたが、実際にやると30分も続かないんですよ。その場に一緒にいない場合、目的のない会話ってそうそう続くものではありません。

つまり、コミュニケーションにも用がある時と用がない時の2種類があって、学校でいえば用があるコミュニケーションは授業中、用がないコミュニケーションは休み時間や放課後ですよね。そこで友達と適当に遊んだり雑談したりする。そこにみんながいるから特に目的がなくても何かをするわけです。これまでの人生を思い返した時に、印象に残っている思い出って、意外と友達や家族と雑談したり遊んだりといった他愛もない時間だったりするんですよね。つまり用がないコミュニケーション、日常にこそ価値があるんです。

<$MTPageSeparator$>作りたかったのは居場所

私がほしかったのは自分がリビングにいる状態です。リビングではみんなが特に用事がなくても好きなことをやってますよね。例えば漫画を読む私のそばでピアノを弾く妹がいたり、テレビを見ている父親がいたり、食器を洗っている母親がいたりと、それぞれ好きなことをやってて、その中で誰かが「そういえばさあ、今日こんなことがあってね」というところから雑談が始まったりする。その場にいる人が何を喋っているかがわかって、私も希望したらその会話に入っていける。つまり、そのような、必要がなくてもそこにいていいと思える場所がその人にとっての居場所なんですよね。

会社も同じで、会社にいるときって社員同士、仕事の話ばかりじゃなくて雑談もしますよね。それが雰囲気作りとかお互いの信頼関係の醸成のために大事だったりします。当社でもテレワークにOriHimeを使っているのですが、繋ぎっぱなしにしてるんです。デスクで仕事をしてて、その場にいない社員にちょっと聞きたいことがあった時、OriHimeが横にいればすぐ聞けるんです。その気楽さが極めて重要だと思うんですよ。もちろん、普通に雑談もできます。こんな感じで、その人の身体はオフィスにはいないけど、OriHimeを置くことで、そこに一緒に働いてるメンバーがいると感じることができるんです。

そう考えた場合、電話やテレビ電話はまさに用がある時にしか使わないコミュニケーションツールであって、自分がそこにいることによって生まれるコミュニケーションを実現するためには不十分です。だからOriHimeのようなツールを作ったわけです。つまりOriHimeはコミュニケーションのハードルを下げるというツールでもあり、そこがテレビ電話との最大の違いなんです。

デザインの理由

──OriHimeはなぜのっぺりとした一見無個性、無機質なデザインになっているのですか?

OriHimeを見た人から「OriHimeを操作する人の顔が見えた方がいいんじゃないですか?」とか、「これから顔が見えるようにするのですか?」とよく聞かれるんですが、それが逆なんですよ。実は、OriHimeを開発する過程で、操作する人の顔がわかるモニターがあった方がいいかもと思ってつけたこともあるのですが、全然使われませんでした。なぜかというと、OriHimeを操作するシチュエーションって基本的に自宅や病院にいる時。家にいる時ってだいたい部屋着で、髪もボサボサで女性ならすっぴんじゃないですか。あと、本人の顔だけじゃなくて、子どもや散らかっている部屋の中の様子なども一緒に写っちゃう。それって嫌ですよね。だからモニター付きのOriHimeは全然使われなかったんです。

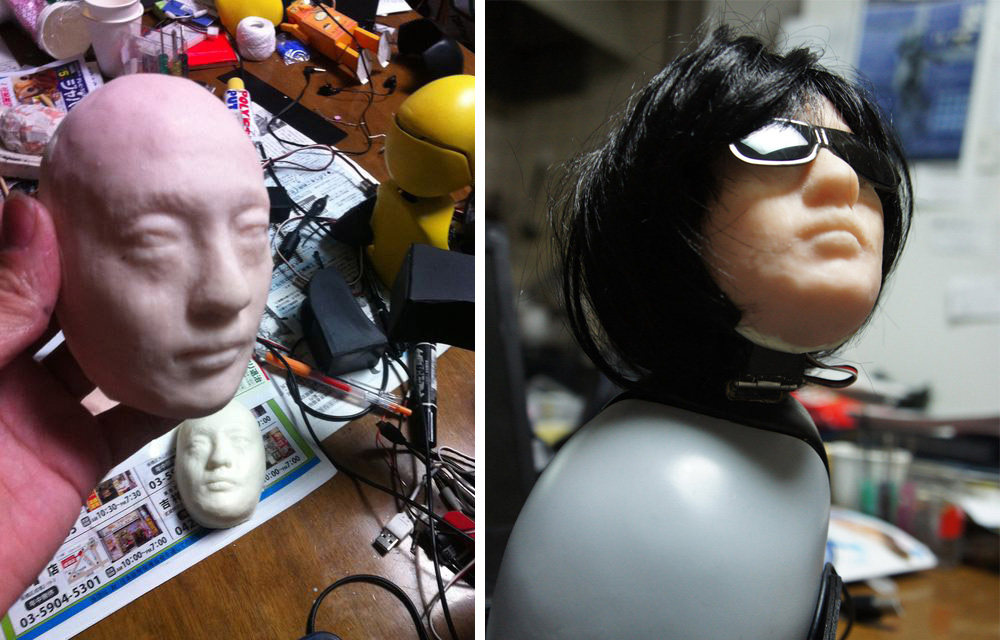

ならばとモニターじゃなくてなるべく人の顔をイメージさせようと私の顔をレーザースキャンして、シリコンマスクを作ってかぶせてみたりもしました。でも人間に近づけると、今度は本物の人間との違いが気になり始めて、その人がそこにいるという感じがしなくなったんです。

吉藤さんの顔バージョンのOriHime

その一方で、我々は命のない物に対して命を感じることができます。例えば実際の命を宿していないアニメのキャラクターや演劇の主人公が死んだ時、我々は涙を流すことができる。AIのsiriやペッパーですらまだ命があるようには感じられないこの現代において、アニメや演劇は命を作ることに成功しているわけです。でも生身の人間であっても見ず知らずの人が死んだ時は、「かわいそうに」と思うくらいで涙は流しませんよね。この差は一体なんだろうと考えた時、我々は架空の命を脳内で作ってしまうことが可能だからなんですよね。また、ぬいぐるみとか愛車なども使い続けて愛着が湧いてくると「この子」とか「こいつ」とかまるで人間のように扱いますよね。これも同じ理屈です。

こんな感じでいろいろ実験を繰り返した結果、我々には命のない物に命を感じられる想像力があるので、むしろ顔や背景などの余計でリアルな情報を与えない方が、周りが想像してくれる上に、その場にその人がいるような感じがする。そして使い続けていくうちに愛着が湧いてくる。だから、あえて能面のようなデザインを採用したわけです。

販売ではなくサービスを

──御社のWebサイトを見たらOriHimeはレンタルだけのようですが、販売はしないのですか?

はい。レンタルだけで販売するつもりはありません。世の中に流通している物の大半は販売ですが、私は販売というものがあまり好きじゃないんです。なぜならば、本当に顧客のことを考えているとは思えないからです。私は患者さんのところへよく行くんですが、意思伝達装置やコンピュータを買っても、使い方がよくわからず、購入元のメーカーに聞いても丁寧にサポートしてくれない。その結果、せっかく高いお金を出して買った製品が埃をかぶって隅っこに放置されている、という光景をけっこう見てきました。

私は物を作って何をするかが重要だと思っています。つまり私が提供したいのは、OriHimeという製品そのものではなく、その場にその人の身体はなくても、本当に実在するかのような状況や、大事な人、会いたい人と一緒にいられるという時間を提供するサービスなのです。あくまでもロボットはそのためのツールに過ぎず、ロボットだけ売っても意味がないんですよ。

OriHimeを手に入れて、思い通りにちゃんと使いこなしてもらうために、アフターフォローをしっかりしたい。そのためにレンタルにしているんです。

──月額使用料はいくらくらいなんですか?

吉藤さんの秘書の番田雄太さん。OriHimeを駆使して盛岡の自宅から仕事をしている

契約内容によっても違いますが、1ヵ月3万円程度です。1台のOriHimeには1人だけじゃなくていろんな人が入れるので、オフィスや会議室にOriHimeを1台置いておくと便利ですよ。私の秘書は難病のため寝たきりなのですが、OriHimeで問題なく仕事をこなし、講演なども一緒にしています。また、会議をする際、顧問やアドバイザーや弁理士の先生方にはOriHimeで参加してもらっています。いちいち当社まで生身で来ていただかなくても自宅で子どもの世話をしながら会議に参加できるので好評です。移動の時間もバカにならないですからね。

──どのくらいの台数が使用されているのですか?

現在導入しているのが60社、使用されているOriHimeは200台ほどです。当社から営業はしておらず、すべて問い合わせなのですが、近年、働き方改革やテレワークの普及で特に会社からの問い合わせが急増しています。また、徐々に体が動かせなくなるALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者さんからも毎日のように問い合わせが来ています。

生産に関しては、たくさん注文が来てもかなりのところまで耐えうるような体制を構築しているので問題ありません。むしろこれから台数が増えるとサポートの方を充実させていかなければと考えています。