「子育てシェア」ローンチの経緯

──「子育てシェア」のアプリ・システム開発の方はどうやって進めていったのですか?

保険のめどが立ったのと同じ頃、知人に教えてもらった開発会社に行ってこんなシステムを作ってほしいと言ったら、「その前に、ちゃんと続けられるビジネスなのか、続ける覚悟があるのかがわからないと開発業務は受けられない。それがわかるまでは何回でも話を聞きますよ」というので、それから半年間毎週水曜日にその会社に行って2時間みっちり代表2人を拘束して、こんな社会を実現するためにこんなシステムを作りたいんだという話から、製作費の細かい部分まで詰めていきました。そして翌2013年2月に正式に開発をお願いしますと発注したんです。ちなみにその開発会社ではいまだに私とのお見合い期間が1番長いらしいです(笑)。

──半年間みっちり話し合って理想のものができたわけですか?

開発の仕方自体が通常とは違っていたというか、一般的にインターネットサービスを作る場合、最初から設計をきちんとして、システムをしっかり作り込んで完成してからローンチするのですが、そのやり方では開発にもすごく時間がかかるので、まずは最低限の機能だけ作ってリリースして、その後は細かい機能ができたらその都度追加したり削除したりを繰り返す、リーンスタートアップという方式で開発していきました。

ローンチで潮目が変わった

その子育てシェアの最初のローンチが2013年4月で、顔見知りとしかつながらない、1時間ワンコインのお礼ルールで登録料も手数料も一切かからないのに保険付きの頼り合いの仕組みという仕様でローンチした瞬間が、AsMamaの歴史の中で最初に潮目が変わったと感じた瞬間ですね。

これまで行政や地域の活動家に子育てに困っている人たちのために一緒に何かやりませんかと話をしても、「頼り合いなんて勧めて、万が一事故でも起こったら誰が責任を取るんですか?」とか「イベント屋さん?」とか、いろいろ言われてきました。でもこの子育てシェアが完成したことで、「支援したいと思う人たちもこの仕組みを使えば、万が一の時でも保険がついてるので生活が脅かされることはありません」とか「イベントをたくさん開催しているのも、この仕組みを知ってもらう機会をつくるのと同時に、私たちは支援したいと思う企業と生活者の方々の出会いの場もつくり、人々の生活が豊かになることに貢献したいと思っているからです」としっかり言えるようになったんです。さらに、経産省からは経済的・経営的支援を得られたり、横浜市のウーマンビジネスプランコンテストで最優秀賞を獲得するなど、世の中の注目度合いも変わってきたんです。

子育てシェアをローンチしてから登録者数も右肩上がりに増えていきました。それに伴い、より多岐にわたるユーザーのニーズがわかるようになり、その都度システム変更も繰り返してきました。登録者は現在も順調に増え続けています。

集団託児の様子

逆境を乗り越えられる理由

──1人で1000人分のアンケートや保険導入の件など、一般常識では不可能だと思うようなことにチャレンジし、高い壁にぶつかってもう無理かもと思ったこともありましたよね。なぜ最後まであきらめずに乗り越えられたのでしょう。

それは、この仕事に限った話ではなくて、私自身、何かをあきらめるとか我慢するという機能が壊れてるんだと思うんですよね(笑)。一度何かをやり始めたらトコトンやるか、一瞬にして飽きるかのどちらか。不可能に思えることでも絶対やってできないことはないはずだとか、針の穴を通すようなチャレンジでも絶対どこかに穴はあるはずだと思うと、そう簡単にあきらめられないんです。無駄や非効率なことが嫌いなので、そういうことには一切やる気が出ないですけどね(笑)。

──その性格はどのように育まれたのでしょうか。

親の育て方の影響は大きいかもしれませんね。幼い頃からいったん何かをやり始めたら、中途半端なところでやめることをよしとはされませんでした。また、小学4年生から高校生まで、剣道をやっていたことで精神的にも体力的にも鍛えられたことも大きかったと思います。中学生の頃、地区大会で優勝したあとも、強くなりたい一心で警察道場を回り続けたこともありました。女子中学生の私が男性の警察剣士に勝てるわけないんですが、何度も挑んでは跳ね飛ばされながら、そのたびに立って泣き声になりながらでも「お願いします!」とかかっていく。お相手も2、3時間稽古をつけてくださると、最後は竹刀をおろして打たせてくれるんです。稽古が終わると、もう手も足も上がらない状態なこともたびたびでしたが、こういう稽古を通して自分の限界を自分で決めない、という思考や、ど根性やあきらめない心が培われたんじゃないかと。だから剣道が今の私を作ってくれた原点だと思いますね。それ以前は、言いたいことも言えない子だった、と叔母から聞いたことがありました。

──仕事のやりがいはどんなところにありますか?

クロックス親子フェアにて。愛娘の愛珠ちゃんと

いろいろありますが、最大のやりがいは従業員がAsMamaで働いててよかったと思ってくれること。その次は子育てシェアを利用している人たちの生活が豊かになってると感じられることですね。あとはAsMamaのクライアント企業って、私たちのポテンシャルを信じて、先行投資的に付き合ってくださっている企業が多いと思うんですが、彼らからAsMamaと一緒に何かをやりたいと言われることですね。

いつでも、どこでも自由に、自律して働く

──現在の甲田さんの働き方について教えてください。

当社はフレックス制度で、リモートワークOKなので、出社の義務はなく、事務所にもいたりいなかったりだし、外にいる時間も長いです。よく「典型的な一日の過ごし方は?」などと聞かれますが、日によってやってることも全然違うんです。

そもそもどこまでが仕事でどこからがプライベートなのかわからないというか、オンもオフもない生活です。仕事は仕事で思いっきり集中してやるよう心掛けていますし、プライベートで遊ぶときは思いっきり遊びます。でも、仕事をしながらでも家事や子どものことを考えてはいるし、その逆もまたしかりで、家でテレビを見ていても頭の片隅には常に仕事のことを考えているので、一日中寸暇を惜しんで仕事と家事、育児と趣味、遊びをしてるという感じですね。これだけ仕事をしてたら家事や育児はしないのでは? と聞かれることもありますが、基本的に毎日3食自炊でお昼も会食でもない限りお弁当持ちです。娘も給食がない学校なので、幼稚園のときから毎日、手作りのお弁当を持たせていて、お弁当作りは一日の始まりの張り合いでもあります。

──では現在のご自身の働き方は理想的だと言えますか?

そうですね。ただ、今年で42歳になるんですが、若いころに比べると体力の衰えは正直感じますし、社長の私自身がフル稼働という状態ではなく、もっとうまく社員教育や育成に時間と労力を割いていきたいと考えています。また、創業者が、多様なライフスタイルや価値観、ライフステージの人でも受け入れたいと願っているにも関わらず、自身の働き方が社員へのプレッシャーになるようでは困るので、最近は夜中に仕事のメールを書いても下書きフォルダに入れて朝に送るようにするとか、土日はパソコンを閉じて子どもと向き合う時間を増やしたり、プライベートだけの時間もしっかり取るように意識してますね。

AsMamaの働き方

──会社としての働き方のポリシーは?

現在、全国各地にフルタイム社員が23人いて、パート・アルバイト・業務委託等で同じミッション・ビジョンを共有して活躍する認定サポーターが600人以上いますが、みんな私と同じく日々のタイムスケジュールはバラバラで、住むところも全国各地バラバラ。何時から何時まで働くというのは比較的自由で、基本的に個人の裁量に任せています。リモートワークも子連れで出社もOKなので、「子どもが熱を出したので在宅にします」とか「今日は息子を連れて出社します」なんていうメールも頻繁に飛び交ってます。オフィスに1度も来たことがないスタッフも半数以上いるし、海外在住のスタッフもいます。その人たちは自宅で普通に仕事をしてます。だから大きなオフィスも必要なく、遠方スタッフが上京した時には宿泊ができたり、子連れの打ち合わせもしやすいようにとマンション最上階でメゾネット付きの小さな家のようなオフィスにしてるんです。最初は小さなオフィスに私自身が恐縮していましたが、大企業の大きなオフィスビルからご来社いただく方々からも「明るくて素敵なオフィスですね」と言っていただくことも多く、今のところ気に入っています。社員が増えてきて、集まってミーティングをするときなどはちょっと手狭になってきましたが(笑)。

<$MTPageSeparator$>誰もが働きやすい職場を作りたい

──正社員なのに出社の義務も勤務時間の制約もないってすごく働きやすそうですね。

こういうルールにしているのは誰もがやる気さえあれば働き続けられる会社を作りたかったからです。私自身、会社員時代には、子どもが熱を出すとその日は欠勤にしながらも家で仕事をすることがあったりすると、「やることがあまりない日でもとにかく会社に行ったら『勤務』とみなされ、出社できないとこんなに働いていても『欠勤』、って変じゃないか」と思っていました。もともと、無駄や非効率、理不尽なことが嫌いな性分なので、会社を創業した時には、既存の働き方で不都合、理不尽だと思うことは自然に排除していきました。その上で参画していただく社員には「自分の時間を社会課題解決か、そのための活動資金獲得に稼働時間を全部使ってほしい。効率的に稼働できてさえいれば、無駄に満員電車に揺られてヘロヘロになって出社してもらわなくてOK! 時間もコアタイム(10時~15時)以外は自由に調整してください」というルールにしたんです。

ただ、出社不要、子連れOKというと、「楽そうだな」と思われる方もいるようですが実態はそうでもありません。かなりの自己管理能力を必要とされますし、基本的にお互いを信用・信頼し合わなければ成り立たない働き方なので、当社の社員は一人ひとりが自立し、自主性をものすごくもっていると思います。「社長が見てないと働かないのでは?」と他の経営者に聞かれることもありますがむしろ逆で、「働きすぎないように気をつけておいてあげなければいけない」と思っています。そのあたりの時間管理も、自己管理の一つだということや、長時間労働より短時間で効率的に仕事をする方を高く評価する、ということは社員にははっきりと伝えていますので、18時頃になるとオフィスに誰もいなくなることもしょっちゅうです(笑)。

また、「子連れワーク」というのも言うほど楽ではないので、フルタイムの社員は普段は子どもを保育園や幼稚園に預けている人がほとんどです。同行してくる時も、小学生以上は「頑張って働く親の姿を見せてあげよう」と子連れワークを推奨していますが、小学生未満の子どもはじっと座っていることがむしろ苦痛ですので、子育てシェアを使って「預けて働く」を推奨しています。子育てシェアの利用は、もちろん会社で補助しています。

従業員との時間を1番取りたい

──甲田さんの役割、日々の業務は?

プレゼン中の甲田さん

ベンチャー社長なので何でも屋ですよ(笑)。最近は、既存事業は社員に任せて、半歩先のことを考えたり仕掛けたりしていることが多いですが、まだまだ営業が足りないとなれば営業をやりますし、議事録を取ったり、オフィス備品の買い物をしたり、会食や懇親会の手配も基本は私がやります。社長じゃなきゃできない仕事としては人・モノ・金の調達ルートの開拓や、今世の中にないものを創るとか、ある制度を変えるなどの渉外関係、講演や今回のような取材も多いです。でも、一番好きで、一番時間を取りたいと思っているのが従業員と向き合う時間だとは思っているんです。「いつもいないじゃないか!」という社員の声が聞こえてきそうですが(笑)

──それはなぜですか?

やっぱり、従業員が自立しているから働き方は各自に任せても安心とはいえ、リモートワークだとあまり顔を合わせていないわけなので、従業員は今、社長が何を考えているんだろうとか、どっちの方向に向かっているんだろうという根幹の部分の情報共有が薄くなりかねませんし、顔を見ればすぐにわかる近況の変化や悩み事、それに対して隣にいて教えてあげたり一緒にやってみせてあげれば一瞬にして教えられることもたくさんあるからです。社員がひとりで孤軍奮闘する状態を作らないことや、悩んでいる時間をなるべく短くして行動のスピードを上げるために、私自身がどうあるべきか考えなければいけないと思っています。

当社は社会課題解決と事業性の両立という大義を抱えたベンチャー企業なので、世の中の変化に敏感に反応して、素早く対応を変えていかないと生き残っていけません。今朝見たテレビのニュースから得た情報で、昨日までとは全然違う方向に舵を切りたくなることはよくあります。だから私自身、昨日言っていたことと今日言うことが違う、なんていう朝令暮改は日常的にやってしまっていると思います。だから社員は私が、突然突拍子もないことを言い出すたびに「また始まった!」と思っているかもしれません(笑)。そういう奇想天外話もメール一つでの連絡ではなく、直接顔を見て話すことで安心してもらえることは多々ありますし、お互いに安心感さえもてれば、全速力で走れると思うんです。社員との信頼関係や、一人ひとりの成長こそが、事業の成長速度も速まるだろうということもあり、社員との時間をもっと取りたいんです。

余談ですが、アフリカの諺に「早く行きたいんだったら1人で行け。遠くに行きたいんだったらみんなで行け」というのがあります。私自身は寝る間も惜しんでやるほど仕事が大好きで、起業して3、4年ほどは誰かに頼むより自分でやった方が早いんじゃないかという考え方で、足らない部分を助けてもらうというやり方だったんですが、今は考え方が逆なんです。私ができることなんてたかが知れているということを日々痛感しています。むしろ私1人で200点取れるように頑張るよりも、仮に1人が50点しか取れなかったとしても20人に頑張ってもらったらトータルでは1000点になる。だから私が独りでがむしゃらにやるより、優秀な人を増やしていける会社にしようと思っています。

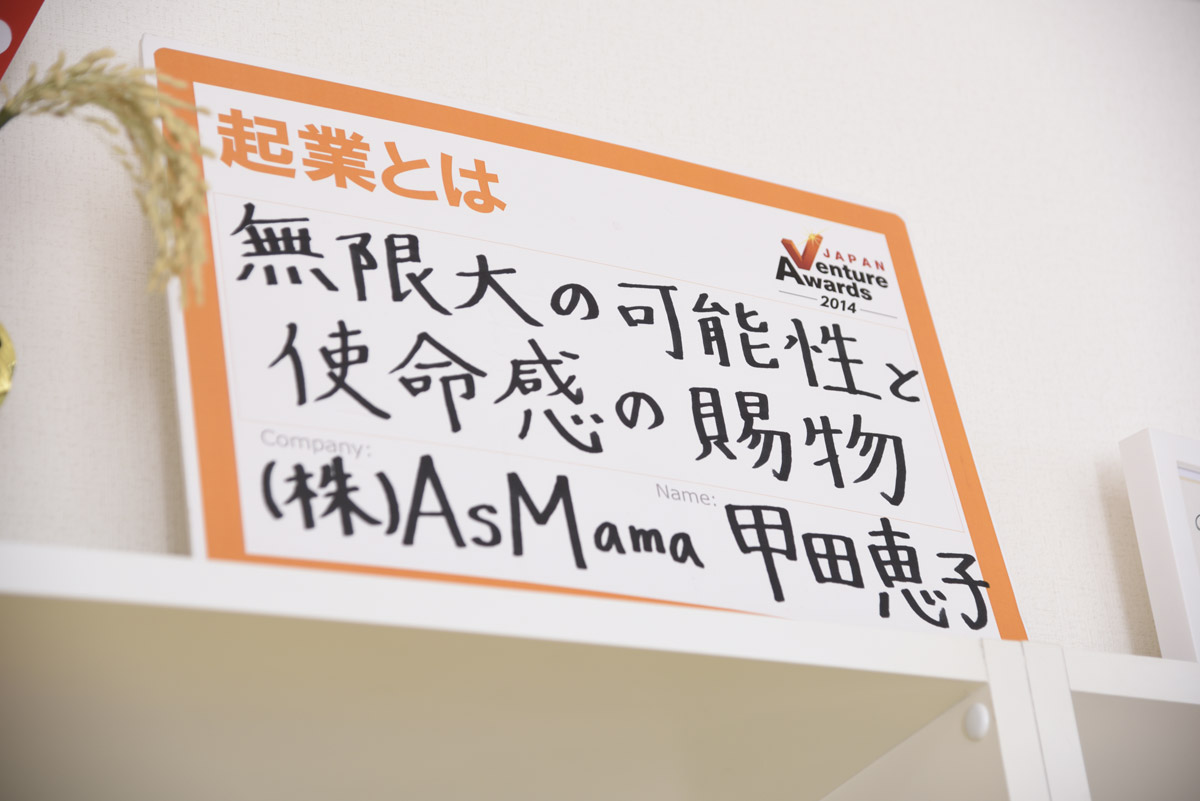

仕事は最大のチャレンジ

──甲田さんにとって仕事とはどういうものですか?

自分が生まれてきて地球の裏側にまで影響を及ぼせるかもしれない唯一のチャンスであり手段が仕事だと思うんですよ。だから仕事は自分の人生の中でも最たるチャレンジだと思ってますね。また、最高のエンターテインメントでもあります。仕事ってものすごく楽しいですから。今も社会をよりよく変えるために働いているわけですが、それがすごくおもしろい。だから仕事、大好きです(笑)。

──現代の人々の働き方について感じていることは?

私が社会に出て働き始めた頃は、長時間労働当たり前という感じでした。その後働きすぎはよくないからプライベートも充実させましょうとか、ワークライフバランスが大事ですから皆さん17時には帰りましょうとか、朝活だ、プレミアムフライデーだ、などと様々な指針が国主導で叫ばれ、大企業が追随していますが、私個人的には「大きなお世話では? その人、その家庭の価値観でいいじゃないか」と思ってきました。人や会社に強制されることが窮屈です。

そもそも働き方って、人それぞれライフステージによって違うじゃないですか。今は子どもをどこかに預けてでも夫婦で頑張って働いてお金を稼ぐんだという家庭があってもいいし、逆にそんなに裕福な家庭じゃないけど子どもが小さいうちは一緒に過ごしたいから夫婦のどちらかは家にいるというやり方を選択する家庭があってもいいですよね。今はこれだけ多様化が許されている時代のはずなのに、なぜどこかの誰かが決めた働き方で右往左往しなければならないんだろうと、そこがすごく疑問です。

長時間労働は悪だ! とか、女性の活躍のために残業はダメだから朝活だ! などと叫ばれてますけど、残業代あっての家計形成だという家庭や、じゃあいったい誰が子どもを朝預かってくれるんだと思っているご家族はたくさんいると思いますよ。そんな無茶苦茶な指針を勝手に作るなと言いたい。むしろ一人ひとりの生き方のニーズに全員が合わせていくというか、多様性を受け入れることができない限り、豊かな社会を維持していくことはできないと思うんですよね。

もう人口減少が止まることはありえません。同じくGDPが右肩上がりに上がるとか、企業が、従業員の所得が上がり続けることを保証するとか、地方自治体が社会インフラを整えるとか、質の高い公共サービスを提供し続けるという時代は終わったんですよ。だとすれば一人ひとりが望む生き方をどう実現するかということしかできないはず。

そのためには行政や企業の管理職が変わるだけではなくて、働いている側も変わらないとダメ。なんで会社は自分を認めてくれないんだとか、なんで自治体は保育園をもっと作ってくれないんだとか、なんで放課後保育が4年生になったらなくなるんだなどと、自己努力そっちのけで、いつまでも誰かが何かをやってくれるものだと思い込み、それができないと不平不満をぶちまけるのではなく、自分たちのほしいものは自分たちで何とかしなきゃいけない時代なんだという自覚をもち、そのためにはどうしたらいいのか、何をするのかを主体的に考え、具体的に自ら行動することがすごく大事だと思うんです。

親子学級にて

海外進出も視野に

──今後の展望・目標は?

最初は子育ての分野から始めましたが、そもそも私が最終的に目指しているのは、多様なニーズを身近な人同士で頼り合う「社会共助の実現」です。究極的には子育て世代でも高齢者でも障害者でも「これに困ってるから助けて!」と手を挙げれば、それに興味関心のある人達が「助けてあげるよ」と手を差し伸べられる仕組みを作りたいと思っているので、その延長線上で今年(2017年)2月には、中高齢者の生活支援サービス「寄り合い」をスタートしました。

システムとしては基本的に子育てシェアと同じで、頼みたい人と支援したい人は登録して、お互いにやりとりしてもらいます。サービス内容が「他人の子どもの世話」から、「高齢者の日常の困り事の代行」に変わる、という感じですね。具体的には、電球の交換や荷物の運搬、部屋や庭の掃除、買い物代行、病院同行など。料金は子育てシェアと同じようにワンコインにしていますが、今後はサービスの形態によっていろんな料金体系が生まれてくるかもしれません。

愛珠ちゃんと

こんな感じで今年、ようやく子育ての次に中高齢者向けのサービスをローンチできましたが、今後は障害者支援や物の借し貸り、知識の共有など、「知ってる人じゃないと不安で頼めない」ということを頼り合える仕組みを作りたいので、どんどん他分野、多展開したいと思っています。

このような、行政や企業のリソースだけに頼らず、自分たち自身がサービスの受給者であり提供者になるという取り組みは、少子高齢化の時代を迎えている日本だけじゃなくて、韓国やシンガポール、台湾、中国や、やがて人口が減っていく先進国でも今後絶対に必要とされるので、海外に進出して事業を展開していきたいとも思っています。その後は娘がその続きをきちんと継いでくれることを期待しています(笑)。