のびる多面的機能自治会

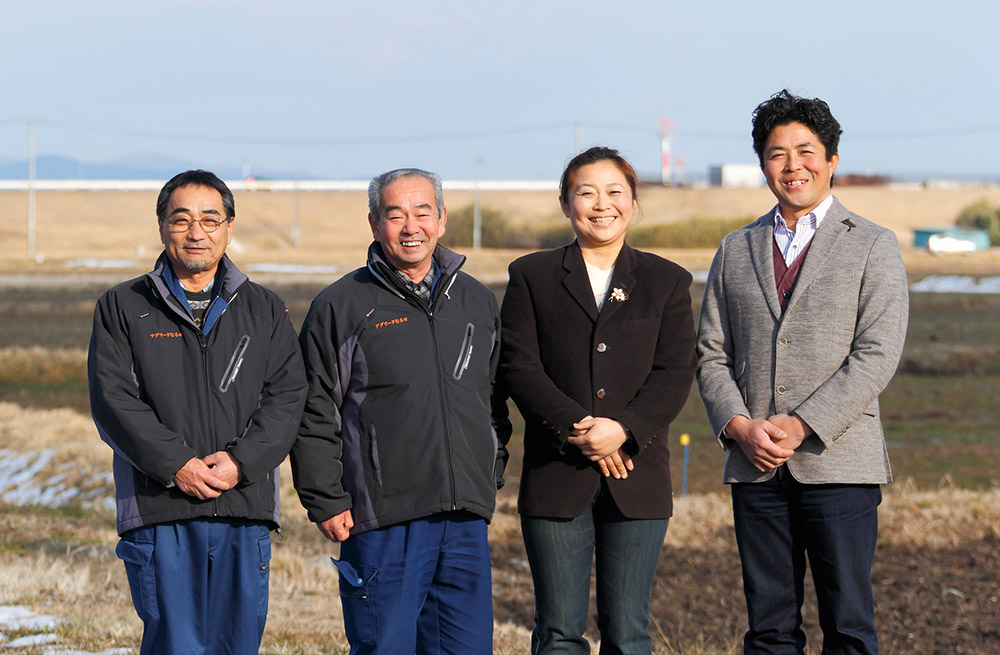

アグリードなるせの安部社長(右)と佐々木常務(左)

佐々木和彦(以下、佐々木) 八丸さんたちと一番劇的に関係性が深まったのは、2014年の3月、C.W.ニコルさんのアファンの森財団と一緒に、社長や私が執行役員を務めている「のびる多面的機能自治会」にメンバーとして入っていただいたことですよね。

安部俊郎(以下、安部) 少子高齢化は日本全体の社会課題ですが、特に地方の農村部では深刻な問題です。農業分野では、農村地域の過疎化や高齢化によって農用地、水路、農道などの協同作業による整備が難しくなっているのですが、そういう共同活動に対して助成する「多面的機能支払交付金」というのが2014年から始まったんですね。この行政と農業分野を合体させて作ったのが「のびる多面的機能自治会」というわけです。地域を守っていくために、農家・非農家に関わらず、すべての人々が参画できる母体ですね。日本初の団体だと思いますよ。

佐々木 一番の目的はこの地域における自治コミュニティの醸成。会員さんのいろんな困りごとの相談からこの地域の課題解決まですべてやってます。もう1つ地域づくりという意味では、ここは農村エリアなので農業の慣習が地域を守っている部分もあります。ゆえに自治会がそれをうまく調整、あるいはリーダーシップを発揮して地域づくりを推進しているんです。現在、加盟しているのは個人会員が48名、企業・団体が8つですが、全部が農業者ではなく、非農家の方も少なくありません。

安部 会長は非農家の方。農家がトップに立つと運営にゆがみが出るからです。非農家の方々の目線で考えてもらって、私たち農家はそれを支えるという形になった方がより健全なんですよね。副会長は2人制で1人が自治行政の担当、もう1人が農業担当。その農業部門を私が担当しています。アグリードはこのエリアを網羅した会社だから私が農業関係の担当の副会長として、すべての農業機関を束ねているわけです。あと、各役員も教育、保健、生涯学習などそれぞれ担当をもっています。以前は行政区長がすべてに対応していたのですがそこを変えたわけです。

佐々木 もう1つ特徴的なのは地元の人だけではなくて、震災後、復興活動を推進していく中で、アファンの森財団や八丸さんたちの美馬森Japanなど、ご支援いただいたいろいろな方々にもこの自治会のメンバーになってもらっているということです。この地域を明るく元気にしたいという熱意のある人は一緒にやりましょうということなので、東京の方でも同じ思いを共有していればこの自治会に入れるシステムになっています。

安部 これからこの地域振興のためにいろいろとやりたいことがあって国に申請しているのですが、なにぶん新しい団体なのでなかなか認可が降りません。人口がどんどん減少していて、そんな中でも豊かな地域づくりに取り組んでいかなければならないのだから、それに応じて制度自体も変化しなければならないと考えています。今後も粘り強く意見していくことによって、国も動き始めると思います。

佐々木 この自治会を作ったおかげでこの地域でいろんなイベントができるようになりました。福幸祭も最初の頃はアグリードなるせが主催だったのですが、現在はこの自治会の主催となっています。

馬で地域活性化

野蒜小の子どもたちに農業体験を指導する安部社長

安部 福幸祭では野蒜小学校の子どもたちを対象に農業体験をやってたんですが、八丸さんたちに加わっていただいたおかげでバリエーションがすごく増えています。1、2年生がサツマイモの栽培体験、3、4年生がアファン財団に協力してもらって生き物調査。5年生が稲の栽培と収穫。その中で八丸さんたちに馬耕を実演してもらったんです。昔この地元で使っていた馬耕用の農作業具を引っ張りだして八丸さんの馬のダイちゃんに引いてもらったら子どもたちが大喜びでね。

八丸健(以下、健) 我々ものびる多面的機能自治会との連携事業として、馬耕実演・馬車運行などいろいろやらせてもらってます。馬耕は僕らの方が慣れてないから、安部社長にも手伝ってもらいましたよね。やっぱりベテランは全然違う(笑)。

佐々木 ダイちゃんには汗かいてもらったよねえ。子どもたちだけじゃなくて、大人もお年寄りもこの地域の人たちみんなが盛り上がって、それがおもしろかったですよね。

安部 70歳80歳のお年寄りが奮え立ったからね。懐かしいって(笑)。我々はデイサービスも経営してて、そこに来てる認知症の方々が馬耕を見たとき、一瞬、脳内の配線がつながったもんね。これはおれの仕事だと(笑)。そういったことなんだよね、地域の結びつきというのは。

馬耕には子どもたちも興味津々

佐々木 今年の1月に野蒜小学校の校長と話したときに、馬耕はぜひ学校を挙げた行事としてやりたいと。野蒜小学校は今年の4月に合併して宮野森小学校になるんだけど、そこの子どもたちに馬耕を体験してもらうためにカリキュラムを作ってるんですよ。本当にありがたいですよね。

安部 そういう意味でも八丸さんたちにもっとこの地域に入ってもらわなければ。子どもたちに馬を通して自然との共生を教えていただきたいですね。

<$MTPageSeparator$>野蒜の強み

「美馬森Japan」の八丸夫妻

健 私たちもこういう活躍の場を与えてもらえてうれしい限りです。継続することが一番大事ですからね。震災をきっかけに東松島とご縁をいただいて本当によかったです。ただ、本格的に東松島市で活動して、私たちの力を発揮するためには、しっかりとここに拠点を築いて根付くことがまず第一だと考えています。

八丸由紀子(以下、由紀子) 今はその前段階で、市やアグリードさんにいろんな機会をいただいて、馬耕や馬搬など馬を使ったイベントを通して、馬と人との関わりを地域の方や外から来た人々に伝えているわけですが、それこそ安部社長や佐々木常務が思っている地域づくりかなと。つまり、目には見えない大事な部分を伝えるお手伝いをするのが私たちの役割かなと思っていて、実際に始めてもいます。ただ、今はそういったイベントがある時だけ盛岡から東松島に来ているのですが、早く東松島に拠点を築いて日常的に活動したいんですよね。そうなってこそこの地域と本当の繋がりができると思うんです。

健 今後は各地方で自治会の仕組みや地域のみんながそれぞれの能力を活かし合う方法を考えたとき、問題や課題が出てくると思います。そのときどんなふうに解決したかという事例は、この地域にはたくさんあります。そこが強みなんですよね。アグリードのお2人は、早い段階から復興を進めていく上での課題や問題を理解して、情熱をもって取り組んでいる方だったので驚きました。

佐々木 早く八丸さんたちの活動の拠点がこの地域にできて、馬耕などをしてくれるとおもしろいと思うんですよね。農地はいっぱいあるんだから全部やっちゃっていいんですよ(笑)。

福幸祭で実施した「魔法のじゅうたん」。子どもたちも大喜び

健 馬耕はヨーロッパではどんどん機運が高まっていて、道具自体も馬により負担がかからなくて、いい仕事ができるといった感じでレベルが上がってるんですよ。それを我々も取り入れているところです。今年は東松島市に牧場として活用できる土地の候補地をいただくなど協力してもらって牧場づくりに本格的に着手しているところなので、安部社長や佐々木常務など地元のリーダーにご協力をいただきたいと思っています。

由紀子 震災後、野蒜地区で地域の方々と一緒に福幸祭の中で子ども向けの活動をやらせていただいたことで、他の地域でもやってくれないかという声がかかっています。もちろん単発ではできるのですが、継続していくのはとても難しい。一番のネックは地域の方々の繋がりなのですが、この野蒜地区はそれがとても強いんですよね。私たちはこの野蒜地区で馬文化を根付かせてから、日本中に広めていきたいと強く思ってます。

健 単なる牧場ではなく、牧場の中に馬の学校を作りたいと思っているんです。馬搬や馬耕、馬車など、馬と関わる仕事について一通り教える職業訓練校のようなイメージですね。この牧場で馬の世話や扱い方を覚えてそれぞれの地域に帰って、農業、林業、教育、観光など様々な業種で馬を活用して事業やプロジェクトを推進して地域を盛り上げていく。そんな地域活性のキーパーソンになるような起業家の育成がしたいんです。

プロセスに関わらせることが大事

アグリードなるせの農地には毎年白鳥の群れが飛来する

佐々木 今、自治会でも地域づくりの計画を練ってるわけですけど、八丸さんたちの美馬森Japanがこれから東松島に作る牧場、アファンの復興の森、私たちの農村をそれぞれテーマパークに見立てて、これらを馬のダイちゃんの馬車で巡回していただく。将来的には、東名運河や港まで八丸さんたちの馬が人々を運んだりできれば、みんなもこの土地に来やすいんじゃないかと思うんですね。

馬車に子どもたちを乗せて野蒜の町を走らせる由紀子さん

安部 この地域の高台が被災者の方々の集団移転先になっていて、来年、再来年になれば今、仮設住宅に住んでる人たちが400世帯ほど入ってくる。彼らにも、今までご苦労さんでしたね、頑張りましたねという励ましになればいいかなと。また小学校と中学校もできるので、子どもたちは自然とさまざまな観察や学習ができる。八丸さんたちの存在はありがたく、革新的な自治会を作った意味もあると思う。その馬車での巡回を実現するために、今からうちの農産物処理加工施設(NOBICO=ノビコ)工場の前に馬車の停留所を作ろうと準備してます。

佐々木 そのために馬が停めやすいようにアスファルト舗装ではなく、わざわざ芝生にした(笑)。

健 社長は何でも早いんですよね、行動が(笑)。本当にすごいと思います。

安部 とにかく子どもたちは地域の宝だから、地域が一体となって全員で育てるのが大切。少しずつその成果が出始めていて、給食の残食率が野蒜小学校は1%なんですよ。東松島市の小学校の平均が15.2%だからこれは驚異的な数字なんですよ。市長が嘘だろうと言ったくらいびっくりしていました。これが我々がサツマイモの栽培などの農業体験を通してやってきた食育の成果だと思います。

健 サツマイモなどができる過程を子どもたちに体験させているからだと思いますよ。できたものをただ食べるだけではそれが当たり前になって、食べ物の大切さは実感しにくい。でも実際はサツマイモができるまでにはさまざまな苦労がある。もしかしたらできないかもしれない。そういう作物ができるまでの過程を学ぶことで、食べ物を粗末にはできないという意識が芽生えるんだと思います。僕らも福幸祭で馬耕をやらせてもらっていますが、将来的には先ほど佐々木常務におっしゃっていただいたように、実際に田畑で馬耕をやらせていただきたい。馬耕をやることそのものが目的ではなく、子どもたちに実際に作物ができるまでのプロセスを体験させたい。それによって、今ご飯を食べられているのは実はすごいことなんだと分かるかもしれない。それがやりたいんですよね。

由紀子 子どもたちをプロセスに関わらせるというのはすごく大事ですよね。私たちも、牧場に来た子どもにいきなり馬に乗せたりなんかしないんですよ。まず馬への挨拶から始まり、それから触る、ブラッシングする、お世話することを教え、最後の最後にちょっとだけ乗せるんです。あと、子どもたちに物事は思うようにいかないということを教えたいんですよ。小さい犬や猫は自分の思い通りにひょいっと抱えてどこかに自由に運べますが、馬はポニーでも子どもたちでは思うように動かせません。動かすためにはいろいろな工夫や努力が必要になる。そこに気づきと学びがあるんですよね。それを子どもたちには知ってほしいと思っています。

安部 思い通りにならないことを学ばせることが大事というのは本当にその通りですよね。

佐々木 震災後、社長も私も思い通りにここまで来たわけじゃないので、本当にそう思います。

<$MTPageSeparator$>農と馬を使った地域振興

安部 現在、国の政策としては産業政策と地域政策を両輪のごとくうまく進めなさいという方針なのですが、当社では地域政策の方に6割ほど重きをおいています。その理由は、経済的なことだけを優先すると、必ず大きな落とし穴が待っているからです。儲けに走るとろくなことがない。

今は農業でも何でも機械化だと叫ばれていますが、いろいろ考えてみると基本に忠実な昔ながらの方法に一回戻ることが必要だと思うんですね。その時、浮かび上がってくるのが馬の存在、馬の大切さなんです。昔は馬がいなければ農業をすることができませんでした。言うなれば馬は農業の原点。そこに立ち返って、もう一回ものの考え方を転換しましょうと強く言いたいんですよ。もちろん、今の機械を100%馬に換えることはできないので一部、少なくとも5~10%くらいは馬を使ったゆとりのある農業を展開すれば必ず将来、この地域はよくなる。それを地域の子たちを交えてやっていきたいと思っています。

健 社長のその考え方には大賛成です。去年も福幸祭で馬耕をやらせてもらいましたが、この地域は住民間でいい形の繋がりがあるんですよね。例えば高齢者の方々が馬耕実演を見た時に懐かしさで気持ちが和らぐということもあれば、もっとこうやるんだと教えてくださる方もいる。さらに子どもやその親など老若男女が集うからいろんな繋がりが生まれる。福幸祭後の懇親会に参加させてもらった時は、地元のお年寄りの方々が話しかけてきてくださって、初対面にも関わらず話題が尽きなかったんですよ。これも間に馬がいるからなんですよね。どんな地域でもよそ者とうまくコミュニケーションが取れないのが問題となってますが、馬を介すればその壁が取っ払われるんですよね。もっとも、そもそもこの地域の方々が外部から来た人間でもすぐ受け入れてくださるという土地柄もあるのですが(笑)。

由紀子 だから先ほど社長がおっしゃった地域の繋がりを強化するということは馬の力でかなりできるんじゃないかなと思ってます。将来、私たちの牧場に学びに来た人たちは、馬耕の技術だけではなくてこういうことを肌で学べるんですよね。こんな地域は日本全国を見渡してもそうそうありません。そういう意味で、アグリードさんはこれからの地域のあり方を考えて実践している団体として全国でも最先端を走っている。安部社長はすごい感覚だと思いますよ。

佐々木 この地域は少子高齢化が進んでいて、昔のことを知るお年寄りが減りつつあります。そういう状況に危機感を覚えて安部社長や地域の自治会のメンバーが取り組んでいるのが、地域の歴史を後世に伝える試みです。昨年、福幸祭と同時開催した北原ライフサポートクリニック東松島さん主催の「のびるウォーキング」がすごくよかった。のびるの村を八丸さんの馬と一緒に歩きながら、高齢者の方にこの地域が昔どんなことをどういうふうにやってきて今に至っているのかという時代背景を教えてもらったんですよね。

また、農村エリアですからいろんな信仰がある。社長が提案してくれたんですが、いまだにこの辺には江戸時代から続いている庚申講があって、年に6回やっているんですね。その日に村に旗を立てたらお年寄りたちがざわめいた。歴史的なものと現実の馬や人たちのおかげで過去と現在が入り混じった一種独特の雰囲気が醸し出された。子どもたちにもすごくよい地域だと自慢ができるんじゃないかなと思いますね。

<$MTPageSeparator$>観光も馬の力で

安部 とにかくこの地域に人が集まる状況を作りたいんですよ。そのためには奥松島全体で観光に力を入れることがまず第一。昔ながらの東名運河の活力、馬搬、馬車、いろんなことができると思うので、八丸さんたちに期待したいですね。

佐々木 私は八丸さんの美馬森Japanがやってる馬の活動は地域のいろんな場所と場所、人と人とを結びつけてくれる存在だなと思ってます。観光の話では宮戸地区の水産の人たちと農村部を馬で結びつけることも可能。東名運河の昔の歴史的遺産があって、馬が荷物を積んだ船を引いたりした歴史があるので、そういうイベントもできるでしょう。地域づくりという大きな視点で考えた時に、こういう観光イベントを通していろんな人が集まって交流するというエリアに段々育っていけばいいなと思ってます。私たちと八丸さんたちはお互いに必要としているからこうやって結び付けられているんじゃないかなと思うんですよね。

健 今まで私たちがこの地域でやらせてもらったことはそれまでにはなかった全く新しいこと。新しいことをやるときは、周囲から批判されることを恐れて「やらない」という選択をする人の方が多いと思うんですね。やれたとしてもものすごく時間がかかる。でもアグリードさんはこれまでになかったものでも地域のためによさそうだと思えばどんどんチャレンジできる下地を作ってくださるので、すごく助かっています。安部社長は「できるかできないか」で考えているのではなく、「やるかやらないか」で考えているんですよね。現状では課題があっても、どうやったらクリアできるかを考えて一気に動き出しちゃう。その先を読んで行動する力がすごいと思います。当初はそういう安部社長の行動力や何でも受け入れてくれる柔軟さにものすごくびっくりしました。だから僕らとしてはアグリードさんに対しては感謝の念しかありません。これまで話したような事例は本来すごく難しいことなのに簡単に実現できてるのはアグリードさんのようなリーダーがいるからこそなんですよ。

先ほど安部社長が話した、馬で船を引っ張るイベントも近い将来に実際に開催されるでしょう。それくらいスピードが早いんですよね。だからこそ国内屈指の先進的な地域になっている。今後も地域の資源をつなぐというやり方で、地域創生のモデルになると感じています。

安部 やっぱりね、失敗を恐れちゃダメなんだよね。とにかくチャレンジあるのみ。失敗してもダメな部分を改善していけばいいだけのこと。それを毎年繰り返していけば必ず成功しますから。あれこれ議論しているだけではダメで、行動に移さなければいつまでたっても前に進めないということですよ。

佐々木 我々は地域のみんなの喜ぶ顔がみたいからやってるわけですからね。

健 馬は機動力、行動力の象徴なので、今後もますます馬を活用していきたいですね。

「昔とった杵柄」で馬耕を行う地元のベテラン農家

誰もが住みたくなる町に

安部 多くの人がこの地域に住みたいと思う町をつくることが我々の究極の目標です。そのためにいろんなことをやっているわけですが、中でも、私たちは農業サイドの人間なので、農業が医療、福祉、観光、教育などのあらゆる分野とコラボできる運営をしていきたい。1つの狭い分野だけで頑なにやっていても住みにくいところが出てきますが、いろんな分野がまとまって共有することで結びつきができて、最後には自然との共生も可能な、みんなが住みたいと思う町づくりが実現できると思うんです。

佐々木 本当にその通りですよね。この地域に住んでいる人々がいろんな分野を共有しないと心のレベルが下がったままになってしまう。それを上げてみんなで本当に豊かな環境をつくればいい。社長とはいつも酒を酌み交わしながら目標に向かって頑張ろうと励まし合っています(笑)。

安部 これからの地域は独立独歩で努力して頑張らないといけない。そのためには子どもと老人を守ることをしっかりやらなければならない。逆にこれさえできれば絶対に間違いない。そのための第1ステップが2014年につくったデイサービス「和花」なんです。

アグリードなるせが運営するデイサービス「和花」

佐々木 あとはこれから仮設住宅に住んでいる方々が移転してくるので、地域のみんなが集える場所が必要だとも思っています。だから今、社長に提案しているのはこの地域に住んでいる人たちの買い物する環境を変えたいということ。この地域で作ってる自家野菜の足りない部分を買ったり、余剰野菜を販売したりできる市場、マルシェみたいなものを定期的に開きたい。それができればより豊かな町になるんじゃないかと。

健 僕らも早くこの地域に牧場を作って、子どもやお年寄りが動物と遊べたり、自然との共生を学べたり、リラックスできる空間を提供したいですね。そのためにいろんな分野の方々とつながり合って、これまでにない新しいものを生み出し、みなさんに元気になっていただきたいですね。そのために生きていきたいと思っています。

由紀子 前にもこの地域につくる牧場は単なる牧場ではなく、その中に起業家育成の学校も作りたいと話しましたが、その授業料を払うのが難しい研修生には、例えば困ってるお年寄りの家に行って農作業や薪割りや草刈りなどを手伝ったら作業に応じてポイントがもらえて、それを授業料に当てることができるというシステムにしようと思って市に提案しています。こうすれば血縁はないけれどみんなが支えあう温かい地域ができるんじゃないかなと思うんです。

安部 それができれば温かい町になりそうですね。話を聞いてるだけで熱くなってきたね(笑)。ぜひ一緒に実現させましょう。

子どもも老人も幸せな暮らしに!