ゆるやかな共同体を目指して

──農園やワイナリーなどいろいろな事業者が集まっている「食の杜」とはどんな場所なのですか?

これまで私は雲南の仲間たちと自給自足ができる小規模多品目複合経営を目指してきました。酪農と乳業だけでなく、農家と加工営農を含めたネットワークを作り、地域的広がりのなかで多面的な生産をしていきたい。そうしたうえで消費者と直結した流通、生産活動ができれば、とても幸せだと思います。

その私たちの思いを形にするため、1993年、地域の仲間たちと「ゆるやかな共同体」を作ってかつてあった集落共同体を再現しようと雲南市木次町の山間部に「食の杜」を作りました。そもそもは、合併前の町長だった田中町長が私たちの思いに賛同してくれて、町が事業主体となり山間部の荒れた農地を整備し、それを生産者や消費者、研究者、医療関係者など職業も年齢も越えた人々が基金を出し合って自分たちの農場にしたいとの思いで買い取ったのが始まりです。

現在、「食の杜」にはワイナリー「奥出雲葡萄園」、有機野菜を作る「室山農園」、無農薬による葡萄栽培に取り組む「大石葡萄園」、国産丸大豆と天然塩のにがりを原料とする豆腐を作る「豆腐工房しろうさぎ」、国産小麦粉、木次牛乳などを原料とするパンを作る「杜のパン屋」などが入植しています。そしてここを拠点に平飼いの鶏が産む有精卵、素材や水、加工法にこだわった醤油、酒、食用油、パンなどの生産者をネットワークして、これらの食品を宅配便で消費者に送る事業もしています。

また、「食の杜」の敷地内にあるゲストハウスには、農業に関心のある青年や大学生に加え、社会学や経済学を学ぶ人たちも集まってきて、汗を流しています。土に親しむ人が増え、それぞれの地域で新しい核になってもらえたらいいと思っています。

地域は活性化ではなく沈静化がふさわしい

小さな集落での相互扶助的な生活、教育も福祉も遊びすら含めて生活・生産のすべてを共有していた社会。すなわち、かつての日本にたくさんあった「地域自給に基づいた集落共同体」を見直したいと考えています。こうした共同体が、日本民族固有の文化を維持し、健やかな社会、人間蘇生の社会への「回帰」を可能にする。近年、国を挙げて「地域活性」とか「地域おこし」という言葉が叫ばれていますが、ほとんどが経済、つまり金儲けが主目的になっています。そうではなく、小さな共同体で小規模でいいから自給自足することを考えた方がいい。地域は活性化より沈静化がふさわしい時代だと考えています。

──佐藤さん、あるいは木次乳業としては食の杜の中ではどのような活動をしているのですか?

木次乳業としては室山農園と奥出雲葡萄園の経営に関わっています。奥出雲葡萄園にはレストランもあり、農園で作った無農薬野菜、ブラウンスイス種の肉、木次乳業のチーズなどが味わえます。室山農園には無農薬有機栽培による酒米を使った「どぶろく製造所」があり、私もときどきどぶろく造りに参加しています。これも作るのはごく少量です。

奥出雲葡萄園で作るワインももちろん無農薬で作ったブドウを使っています。自分が飲むことを考えた時、農薬をたっぷり含んだブドウで作ったワインは飲みたくない。だからたくさんは作りません。この食の杜はこの地域の自給自足のために作った共同体ですから、作り手である自分たちが飲んだり食べたりする分が基本で、それにプラスして消費者の分を少し作る程度です。利益優先の大量生産ではどうしてもごまかしが入ります。それが嫌なんです。

<$MTPageSeparator$>イスラエルのキブツに学ぶ

共同体はよっぽど上手に運営しないと不平不満が出てすぐ壊れてしまいます。国内にはあまり例がないので、イスラエルの共同体「キブツ」を参考にしようとイスラエルに行きました。湾岸戦争が終わる頃だったこともあり、フランクフルトからテルアビブに飛ぶ飛行機に乗るとき、ものすごく厳重な警備で、厳しいチェックを受けました。真っ裸になって身体検査を受けて、タラップに上がって振り返ったら戦車の砲門がこちらに向いていたのを覚えています(笑)。

キブツに入って数週間実際に生活をしてみることで、共同体は細かいルールや規約を決めて窮屈にしてしまうと個が埋没してしまい、うまくいかないということがわかりました。それで食の杜も日本に多い「組織ありき」という考え方ではなしに、まずは自分も相手も不完全だと認めることから始め、おおらかな共同体にすることにしました。だから規約やルールなどは決めず、月に1回メンバーで集まって協議会をやる程度です。各メンバーが自立しているから問題はありません。

食の杜に広がる無農薬農園

「農業」ではなく、「農」

──佐藤さんがこれまで百姓として生きてこられて大切にしてきたものは?

食べるということは、地球上の生物の「いのち」をいただくこと。そして、生命の源としての食べ物を考えていけば、どう作られているかが重要になる。

「農業」なのか「農」なのかが大事。農は自分と家族が生きるために必要なものを生産すること。それが原点で、「業」がつくと商売になる。業の方へ傾くと大量生産、大量販売のため、どうしても農薬や化学肥料などの「ごまかし」が入ります。我々は原点に立ち返ってそのごまかしを極力排除したい。だから有機農法にこだわるわけです。

とはいえ農業を全くしないということも現代の貨幣経済社会では難しいので、そこのバランスをどの程度にするかが大事。我々は極力農に近いスタイルを選択しています。つまり、自分たちが安心して食べられる物を、我々が生きていける分を基本としてプラスアルファで必要最低限の現金収入を得られる分を作っているんです。

あくまでも自分のためにどう生きるかということを中心に考える。我々はこの地球上に存在する有形無形のすべてのものの関係性の中で存在しています。そう考えたら、あなたは私であり、私はあなた。あなたがあって私は存在していて、逆もまたしかり。そうすると私のためということは結局あなたのためということになる。

逆に人のためと言っている人は信用できません。事実、「人」の「為」と書いて「偽り」でしょ。いくら上手に人のためといっても、内心は自分が一番かわいいと思っている。一番よくわかるのは、戦争で敵と対面したとき。本当に人のためだと言うのなら、相手が引き金を引くまで待って自分が先にあの世へ行く。でもそんな人はいない。いくら人のためと言ってる人でも、自分が先に引き金を引くでしょう。

だから経営者だった頃から会社を大きくしようとも思わないし、作物の反収も牧場の乳量も平均以下でいい。ただ、作るからにはまっとうなものを作る。しかも都市の加工業者や流通業者の奴隷にならず、自分たちで自主独立した経営をやろうという方針でやってきました。それが本当の食べ物をつくる生産者の姿だと考えています。

<$MTPageSeparator$>虚と実を考える

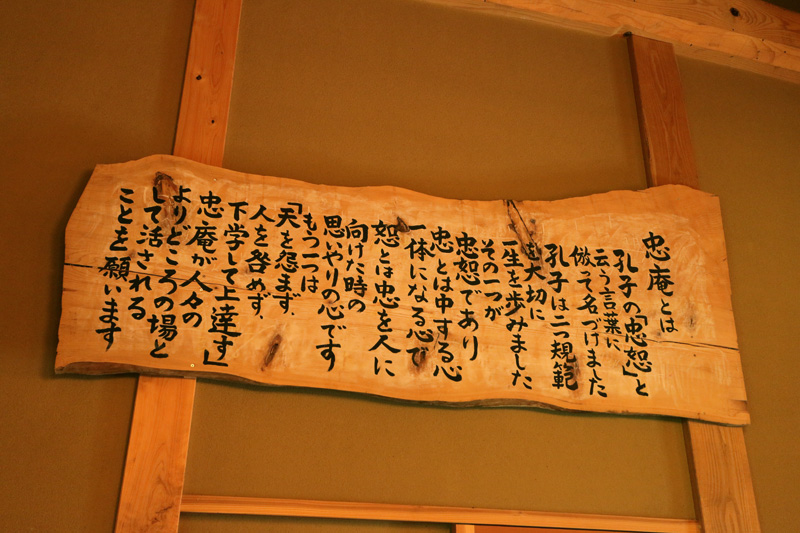

食の杜・室山農園にある研修施設「忠庵」

──都市の奴隷にならないとはどういうことですか?

基本的に都会で行われているのは消費だけです。食べ物もエネルギーも自分たちでは何も生み出してはいません。消費だけということは環境に負荷を与えるということ。子どもたちに残すべき資源をどんどん浪費する。生活がよくなるということはそういうことでしょう。生産の伴わない生活者というのは広い意味での犯罪者です。

これまでの日本では農村は都会を支えるためにあるという位置づけですが、それは少々傲慢だと思います。我々田舎は都会の人が生きるために食料や原料などを生産して提供することができるけど、都会から田舎へ来るものはなくてもいいものばかり。

東京の多く人は原発反対と言ってますが、そのために自分の生活をスローダウンして、品位のある簡素な生活を送ることができるでしょうか。それを食の杜で構築しようというのが仲間の共同理念ですよ。何も特別なことではありません。

だから何が虚で何が実かということを改めて考え、今の生活を非常識と見て、問題を正していくことが今必要じゃないかと思います。

親の背中を見て子は育つ

──近年食育という言葉が注目されていますが佐藤さんが考える食育とは?

食育の基本は「生命の本質」を見つめ直し、真の豊かさとは何かを訴えていくことでしょうね。しかし本来は食育という言葉なんて使う必要はないはずです。親の背中を見て子は育つといいますが、親がきちんとした食生活をしていないから食育という言葉がもてはやされる。例えば母親が手抜きして食事をジュースとパンなどすると、子どもの知力や性格に悪影響を及ぼします。今一度、大人が食生活を見つめ直すことが必要だと思います。

──どんな食事を心がければよいのでしょう?

まず、一つのものを根も葉もすべて食べること。これを「一物皆食」といいます。また、その土地で取れた旬のものをその土地の料理法で作って食べるのが一番いい。これを「土産土法」といいます。こういうことを手間を惜しまず心がければ心身ともに健康になり、結果食料自給率も上がると思います。

同時にこれらは地産地消の根本にある考え方です。地産地消とはどのくらいの範囲のことをいうか知っていますか? そもそもは日帰りのできる範囲のものを食べることです。私は夜這いができる範囲だと言っています(笑)。

──今はどんな生活を?

もう94歳なので木次乳業や牧場の経営から引退して一切タッチしていませんが、多少の緊張感がないと人間ダメになるし、朝、今日の用事があるかないかで人の健康が変わってくるので、時々食の杜に来てどぶろくを作ったりしています。食の杜にいるといろんな人が訪ねて来ますからね。

勉強よりも体で覚えることが大事

──94歳とは思えないほどエネルギッシュですね。元気の元は?

食の杜にて

元気の元は楽しむことです。どぶろく作りも楽しいですよ。酒造りといえば今から20年ほど前、アル添酒じゃなくて本物の酒を作ろうと3人の仲間と3年かけて純米酒を作りました。NHKのディレクターと島根大学の北川学長と斐伊川の流域経済活性化のために、斐伊川の上流で米を作って、中流の伏流水で酒を作って、下流に住む町の人々に飲ませるというひとつの物語をこしらえたんです。これが本格的な純米酒の発祥じゃないかなあ。それが今に続いとる。今はイベントになっていて運動性はなくなりましたけどね。最初の1年はどぶろくを作ったのですが、米も無化学肥料、無農薬の田んぼで作った。除草剤をまいたら酒にしたときの香りがなくなるんですよ。そういうことはやってみんとわからんわけです。

そういうことは親父に叩きこまれました。親父が変わり者で、「学校で習ったことや本で読んだことは生きる上で何の役にも立たん。役に立つのは体で覚えたことだけだ」というのが口癖で、とにかく実践の人でした。だから勉強なんかしなくていいと、私は小学校しか行かせてもらえなかったですが、それでよかったと思っています。変に知識がないから人がやったことのないことに何の迷いもなく取り組めるし、実践することで覚えたことがどんどん頭の中に入ってくる。バカでよかったです(笑)。

──今の世の中の人に伝えたいことがあればお願いします。

昔から日本に伝わる祝い事などの行事には意味があります。春の彼岸には土地の神様にこれから農作業をさせてくださいと挨拶する。秋の彼岸はこれから山に入らせてくださいという挨拶する。その時は必ずあずきが出る。春の彼岸はぼたもち、秋の彼岸はおはぎ。同じぼたもちでも春と秋では違う。昔の日本人はそれだけ自然に対する謙虚な気持ちを行事として現していた。我々はそういう日本人の子孫だということを多くの人に知ってもらいたいですね。

いい顔で死にたい

──佐藤さんが生きる上で大切にしていることは何でしょう。

人間常に目標がないといけません。目標がなくなったときにその人の人生は終わる。この世におる以上は死ぬまで人として仕事をしていないといけないと思いますね。

──佐藤さんの今の目標は何ですか?

そのときにおもしろいと思えることがあればそれでいいですよ。変化が止まったときは、進歩が終わったとき。進歩が終わったということは、死を意味すると思っています。

もうこの歳になったらいかに死ぬか。どういう顔で死ぬかということしか考えていません。自身の人生というのは死んだ顔に現れると思っています。その人の死に顔を見て、ああ、この人は納得した人生だったんだな、この人は苦渋の人生だったんだなというのはわかる。私の仲間だった大坂君が牧場で事故死したとき、その死に顔は笑みをたたえていました。本当に納得した人生だったんでしょうね。

私も残りの人生をやりたいことをやるだけです。そうすればいい顔で死ねると思いますから。