タイガーマスク基金

──安藤さんが代表を務めているNPO法人「タイガーマスク基金」はどのような団体なのですか?

タイガーマスク基金のミッションは児童養護施設の子どもたちへの支援と子どもへの虐待やDVを減らし子どもを守ることです。それを実現するために社会への啓蒙活動、企業とのタイアップ、関連する法律・政策を改善するための働きかけなど、さまざまな活動に取り組んでいます。代表としていろいろなプロジェクトを企画立案して、推進していくのが僕の役割です。

活動の根っこにあるのは、「施設の子どもたちがかわいそうだからお金をあげる」ではなく、彼らに人生の楽しさや仲間や家族を持つことの意義などを伝えていきたいという、父親のようなマインドがあります。そういう意味ではファザーリング・ジャパン(FJ)とは根本的な部分ではつながっているんです。

タイガーマスク基金のWebサイト

──タイガーマスク基金の立ち上げの経緯を教えてください。

FJやパパ's絵本プロジェクトで絵本の読み聞かせライブを行う過程で、児童養護施設にも呼ばれるようになりました。そもそも僕らFJの活動の根底には、子どもを笑顔にしたいという思いがあるので、僕も含めメンバーたちは児童養護施設での活動の中で「自分の子どもだけが幸せな社会など存在しえない」ことに気づき、大人はすべての子どもたちに信頼される存在でなければならないという思いが強くなっていきました。

そんなとき、児童養護施設にランドセルを送る人が続々と現れたというニュースがテレビや新聞で大きく報じられました。いわゆる「タイガーマスク現象」です。その報道を知った漫画『タイガーマスク』の原作者の故・梶原一騎先生の奥様である高森篤子さんが「これはきっと夫の遺志だから、私も何かできることをしたい」と『タイガーマスク』の出版元である講談社に相談したところ、たまたま講談社にFJの会員がいて、FJの活動や僕のことを高森さんに紹介してくれました。すると高森さんが僕に会いたいと言ってくださったのでその日にタイガーマスク基金の事業計画書を持って梶原邸へ。構想を話したところ「ぜひ一緒にやりましょう」と言っていただき、その場で多額の寄付を約束してくださいました。講談社も僕らの理念に賛同してくれて「タイガーマスク」という作品名を活動のために使うことを快諾してくれました。

僕自身もFJの活動を通じて子どもたちの総合的な支援が必要だと感じており、さらに寅年生まれなのでこれは運命だと。それで2011年3月1日に、発起人に高森さん、代表に僕が就任して「タイガーマスク基金」を立ち上げたのです。発足の記者会見をしたところ1週間で500万円ほど寄付金が集まりました。幸先の良いスタートで、これで施設の子どもたちをたくさん支援できるぞと思っていたら、10日後の3月11日に東日本大震災が起こってしまい、個人からの寄付がピタッと止まりました。僕もFJメンバーたちとすぐに被災地に行って支援活動を行ったのですが、タイガーマスク基金の方も気になって仕方がなかった。せっかく立ち上げたのにこのままではまずいと思い、震災支援がひと段落ついてから、企業などを回って協力をお願いしました。

発起人の高森篤子さん(後列中央)を始めとするNPO法人タイガーマスク基金の理事、事務局のメンバー。タイガーマスク基金設立総会にて(2012年7月30日)

タイガーマスク基金では児童養護、虐待根絶のための政策提言など、政府への働きかけも積極的に行っている。写真は「児童の養護と未来を考える議員連盟」の会長を務めている塩崎恭久議員と元少子化相で当時は財務副大臣の小渕優子議員と面会した際に撮影(2013年9月25日)

子どもたちをさまざまな形で支援

──具体的にはどのような活動をしているのですか?

企業とのタイアップでは、コンビニチェーンのセーブオンの協力を得て、タイガーマスクタイアップ商品が1個売れるごとに2円寄付していただくCRMキャンペーンを実施。また、ベビー・キッズ用品などを扱うパパジーノ株式会社にマスク1袋(3枚入り)が売れるごとに10円寄付していただいたり、サントリーコーポレートビジネス株式会社に自動販売機の売り上げから一定額を寄付していただいたり、いろいろな企業や人々の協力のおかげで、1年弱で860万円あまりの寄付金が集まりました。その寄付金で基金設立初年度に児童養護施設を出所する22名の子どもたちに大学の入学金を援助することができました。

また、児童養護施設の職員の方から「中学生以下の子どもたちの多くは携帯電話をもっていないので親や友達など外部の人との連絡は施設内の公衆電話に頼らざるをえず、毎日夕食後には電話の前に行列ができている」という話を聞きました。使っていないテレホンカードを集めて施設へ送る「テレカプロジェクト」を立ち上げて呼びかけたところ、全国から8万枚のテレカが集まり、約170カ所の児童養護施設へ送ることができたんです。

──すごい数ですね。やはり施設の子どもたちを支援したいという人はたくさんいるんですね。

中には現金を送ってくださるお年寄りもいました。30代、40代の子育て世代の人たちも経済的に余裕はない中で「力になりたい」という思いはもっています。ある地方在住の父親からは「テレカプロジェクトの話をしたら、大掃除するときに子どもたちも協力してくれてテレカが20枚集まったので送ります」という手紙が送られてきました。こういう手紙を読むとうれしくなるとともに、手紙にあるようなコミュニケーションが起こることはテレカというもの以上の価値があると思えるんです。

社会には児童虐待、育児放棄のような問題があって、実の親と暮らせずに施設に保護されている子どもたちがたくさんいます。この状況を広く社会に訴え、支援を啓発することもタイガーマスク基金の重要なミッションです。そういう意味では、お父さんがなぜテレカが必要なのかを子どもたちに説明してくれることがうれしいのです。

また、もうひとつのメリットとして、親から見放された子どもたちの多くは大人不信になっていますが、そうやって集められたテレカを渡すことで、「世の中にはこういう信頼できる大人たちもいっぱいいるんだよ」と伝えることができますからね。

こういう大人をもっと増やすために、会員や資金を集める方法を常に模索しています。施設の子どもたちのために何かしたいという人にはぜひ協力していただきたいですね。

このサイトからクリックで簡単に支援できる。集まったお金は、子ども虐待防止の啓発活動や施設から大学に進学する子どもたちの支援に活用

音楽で伝える

児童養護施設で演奏するタイガーBAND。安藤さんはギターを担当

また、啓蒙・啓発活動という意味では昨年(2012年)、FJでも一緒に活動している7人のパパたちと「タイガーBAND」を結成して、音楽で社会的養護下の子どもたちへのサポートの必要性や、子どもへの虐待防止などを訴えています。講演などで「虐待をなくそう」と言葉で伝えることも重要ですが、それよりもメッセージソングという形の音楽ならより多くの人々が興味をもってくれるし、心に届くと思ったんです。児童養護施設でも演奏しているのですが、子どもたちが楽しそうに聞いてくれたり一緒に歌ったりしてくれるとうれしいですね。仲間と一緒に音楽に打ち込む僕らの姿をみて「何か」を感じ取ってくれればなおいいですね。

自立の重要性

タイガーマスク基金の活動をしていて強く思うのは「自立」の重要です。自立とは一人暮らしを始めることだけではなくて、自分の「活き場所」を見つけるということ。常に自分が自分らしく活き活きと力を発揮でき、楽しくいられる場所を見つけたときに人は初めて「自立」=「自律」するんじゃないかと僕は思っていて、子どもたちには、そういう「自分だけの活き場所」を見つけてほしいし、見つけられるだけの力を身につけることを支援したり、そのために必要な情報を発信していきたい。施設の子に限らずそういう子どもたちが増えればきっと将来、多様な人材が自分の能力を十分に生かせる豊かな社会になっているはずです。

そのためにはまず子どもの身近にロールモデルとなる大人がたくさんいることが大事で、父親の自立を支援するFJではそのロールモデルを作ることに貢献していると思っているし、こういう部分でもタイガーマスク基金とFJはつながっているわけです。

タイガーマスク基金では定期的に児童養護に関する勉強会やシンポジウムなどを行っている

社会起業大学の講師

──安藤さんはFJやタイガーマスク基金の他にもさまざまな活動をしています。主な活動について教えてください。

NPOを2つ立ち上げたり、さまざまなNPOの理事を務めている経験を買われて社会起業大学の講師をしています。

昨今のプロボノ(専門知識やスキルを生かして社会貢献活動に参加すること)ブームで、「社会起業家になりたい人」「NPOをやりたい人」が増えています。でもそもそも社会起業家とは、「NPOを立ち上げた人」ではなくて、ある社会的な課題に問題意識をもち、その解決に取り組む人のことであって、NPOはその一つの形態にすぎません。そもそも社会起業家は「なろうと思ってなるもの」でもなく、まずは自分が実社会で暮らす中で「これって変じゃない?」「こんな社会はおかしい。自分が変えたい!」という強烈な意志が生れることがまず第一です。それがないのにまるでカタログで商品や企業を選ぶように「何の社会起業家になろうかな?」的な人が多い気がします。

つまり、「社会起業家になること」を目的にするのではなく、「なぜ自分がその社会的な課題を解決したいのか?」をもっと掘り下げて考える必要があるのではないか、と大学では教えています。実際、僕も自分のことを社会起業家だと思ったことなんて一度もありません。このインタビューの前編でもお話しましたが、FJにしても「NPOを作りたかった」わけではなく、僕らの掲げるミッションを達成するための手段として「NPOという形態が最適だ」と思ったからそうしただけ。NPOでも一般の企業でも社会のニーズと合致すればおのずとそれが「ビジネス」になっていくだけなのだと思います。

ただ現状において、生活するための仕事=ライスワークだけで満足せず、「社会貢献活動をしたい」という人が増えているのはとてもいいことだと思います。でも本業との両立のためには時間と体力が必要で、結局そのときにワークライフバランスが必要だという話になります。最近では社会貢献活動のための休暇を設け始めた会社もありますが、コソコソ社会貢献するのではなく、会社での仕事も社会貢献活動も等価値なんだよ、ともっと社会が示してあげる必要があると思いますね。

本の執筆も

──これまで本もたくさん書いていますね。

ここ最近は本を書く仕事も増えましたね。これまで共著も含めると10冊ほど出しています。昨年(2012年)の11月末に出版した最新刊の『父親を嫌いだった僕が笑顔のパパになれた理由』は、僕と父親の関係を軸に、親との関係に苦しんでいて自身の子育てもつらくなっている人のために書きました。幼少期からの実親との関係が自分の子育てに影響を与えているということに気づかず、親に厳しく育てられたから自分の子どもにも「躾」と称して虐待まがいのことをしてしまう親がたくさんいます。親が子どもに対して取る言動は子どもの人生にものすごく大きな影響を与えるのだということに気づいてほしいという思いも込めています。

また、親との関係に苦しんでいて、自分の親を許せないという人もいます。僕も自分の父親のことは他界しても許してない部分はありますしね。「過ぎたことなんだからもういいじゃないか」「そんなに親父さんのことを悪く言うなよ」という人もいますが、そんな簡単なものではない。父は僕の幼少期に母親を毎日あんなにいじめていた、それだけは許せないんです。だから親に同じような感情をもつ人には無理に自分の親を許さないでいいんだよと言いたい。

そしてそのネガティブな感情をどうプラスに変えられるか。自分を含めそうした親との関係で今も苦しむ人に少しでも楽になってほしいという思いでこの本を書いたんです。タイガーマスク基金の仕事を通しても、つたない親子関係の連鎖で、今つらい思いをしている子どもも多いと感じるからです。

単著、共著合わせて著書多数

仕事の三原則は音楽の三原則

──仕事論についておうかがいしたいのですが、これまで仕事をする上で大事にしてきたものは何ですか?

僕は10代の頃からロックミュージックが大好きで自分でもバンドを組んでギターを弾いたりしていました。生きる上で、また働く上で大事なことの多くはそのロックから学んできたような気がします。

例えば、音楽の三原則である「メロディ」「リズム」「ハーモニー」を仕事にもそのまま当てはめています。まず仕事のテーマやコンセプト=「メロディ」がしっかりしているかどうか。次は、その仕事が時代の流れ=「リズム」に合っているかどうか。3つめはいい仲間と一緒にやれるか=いい「ハーモニー」を奏でられるか。どんな仕事でもこの三原則に当てはめてみて、どれか一つでも欠けていればダサい曲=仕事にしかならないのでやりません。逆に3つそろったらみんながハッピーになるいい仕事ができます。僕の仕事の三原則は音楽の三原則なんですよ。

ワークライフバランスについて

──安藤さんは非常にうまくワークライフバランスを取っていると思うのですが、やはり子どもが生まれたことが大きな転機となっているのでしょうか。

16年前に娘が生まれたとき、「育児というステージ」が来たわけだからそのチャンスを活かしたかった。子育てを自分の人生に取り入れることが自分の人間的な成長につながるんじゃないかなと直感的に感じたんです。それで当時、朝から深夜までとにかく仕事中心の生活だったのを、意識的に子ども・子育てを軸にした働き方に大きくシフトチェンジしました。当時は書店に勤めていて、ちょうど新しい書店を立ち上げる頃に長女が生まれたので、その書店を作る場所も自宅と保育園の両方から自転車で15分以内で通える距離の場所を選びました。勤務先に合わせて生活する場所を選ぶのではなく、自分の生活する場所に合わせて勤務先を決めたのです。共働きの妻も賛成してくれて、夫婦の役割分担もうまくいきました。

また、その後ヘッドハンティングされて移った数社でも入社初日に子どもの写真をデスクに飾り、「早朝の会議と火、木の会議は保育園の送り迎えがあるから出ません」とか「必要だと思えない早出や残業はしません」と宣言しました。上司からの命令でも時間の無駄だと思うことは徹底して断って、そのぶん家事や育児に費やしました。これもサラリーマンの宿命だと仕方なく付き合っていると、自分の時間をどんどん奪われるからです。

──上司はそれをすんなり受け入れてくれたんですか?

上司から小言を言われたりしてやっぱりぶつかることはありました。でもそんなときは「子どもは会社が提供するサービスの未来のユーザーなんだから、男性が子育てすることは将来、会社の利益、社会の安定につながる」と主張したり、なぜこれをやる必要がないかを論理的に説明するとわかってくれました。また、仕事の成果をその都度出していたので、上司もあまり小言めいたことは言ってこなくなりました。自分のやり方を認めさせるには、説得力のある理論武装と成果・実績を出すことは必要不可欠です。この辺のワークライフバランス感覚は実際に子どもをもって働いていくうちに会得していった感じですね。

──子どもの誕生によって、人生における仕事の価値感も変わったということでしょうか。

娘が生まれて家族も仕事もどっちも大事だなと思ったんですよね。そもそも僕は仕事が好きだし、仕事で得られる達成感は他に替えがたい喜びがあるのですが、それだけじゃなくて子育てをしたり、家族というチームをうまく運営していくことの達成感、喜びもそれ以上に大きいということに気づいたんです。

「ワークライフバランス」は好きじゃない

──そういう考えの元、ワークライフバランスを取っていったと。

そもそも僕は「ワークライフバランス」という言葉は実は好きじゃないんです。「なんでワークが先なの? まずライフが先だろ?」って思っちゃう。ライフ(人生)の一部がワーク(働くこと)であり、育児も地域活動も僕の人生にとって重要なリソースなんだと思う。だから子どもが生まれたときに、ワークとライフのバランスを取るのではなく、どっちも人生という名のリュックに詰め込んで背負っちゃった方がうまく歩けるんじゃないか、仕事と育児を天秤にかけるのではなく、両方やってみてその相乗効果を楽しみたいなと思ったんです。だからワークライフ「バランス」じゃなくてワークライフ「シナジー」。別の言い方をすれば、自分の人生という「寄せ鍋」の中に具材として仕事、子育て、介護、趣味などがある。それを全部グツグツ煮た方が味わい深い人生、「ライフ・イズ・ビューティフル」になるんじゃないかなと思ったんです。

<$MTPageSeparator$>仕事は具材のひとつにしかすぎない

──では安藤さんにとって仕事とは?

仕事は楽しいですが「仕事だけの人生」ではさびしいと思う。仕事は「人生という寄せ鍋」の中のひとつの具材に過ぎません。子どもが小さいうちは育児や地域という具材の方が大きいですが、子どもが成長したら育児にはそれほど手間や時間もかからなくなるので仕事という具材を大きくしていけばいい。こんな感じでその時どきでいろいろな具材の大きさを変えればいいと思っています。

──では何のために働くかと問われれば?

仕事は食い扶持ではありますが、やっぱり自分が自分であるために働いているのでしょうね。仕事と労働は違いますよね。「労働」はお金を得るために指示されたことだけをやる作業。いわゆる「ライスワーク」です。一方、僕にとって「仕事」は志を持って世の中に新しい価値を生むことであり、困っている人を支援する仕組みを作ることだと思っています。僕の場合はこのような「志事」「ライフワーク」に取り組むことで、自分が自分であると感じられるんです。だから40歳過ぎてこれまでお話してきたような活動をしているわけです。

会社と社員は対等、という考え方

──なるほど。仕事論もロックですね。今後の人々の働き方はどうなっていけばいいと思いますか?

多くの人は「会社に雇用されて給料をもらっている」という意識だと思いますが、そうではなくて「自分の能力や時間を企業に一時的に貸してその対価として報酬を得ているのだ」、という気持ちで仕事をすればいいんじゃないかなと思います。そうすればより主体的に仕事に取り組めるし、成果も出ると思うので。

働き方のシステムとしては、例えばオランダのワークシェアリングのように、今は子育てのためにお金よりも時間がほしいという人はフレキシブルに週2回、あるいは時短勤務にして、その人が働けない分をほかの人とシェアリングする。そして育児が一段落したらまたフルタイム組に戻ってバリバリ働く、それが子育て中や介護で時短している人とのシェアリングになる。そういう相乗効果のある仕組みが一般化すれば育児や介護で離職する人も減り、みんながハッピーになれるんじゃないかと思います。

いま政府や企業で盛んに言われる「女性活用」にしても、仕事と育児の両立策だけではなく今後は介護の問題、それにともなうベテラン社員の離職問題も出てくるはずです。だから企業は多様性を考慮した働き方やルール・組織の改革を進めないといけません。

働きやすさの環境や待遇も大事ですが、しかしそれ以前に「働きたい」というモチベーションってそもそも「自分がやっている仕事がおもしろいかどうか」に一番関わっているものです。だから女性社員を活躍させたい、貢献してほしいと願うならば、企業は子育て支援だけじゃなくて、入社した段階から本人がおもしろみを感じる仕事に就かせておけばいいと思うんですよね。つまり、代わりがきくような単純作業しかしていない人の多くは、子どもが生まれると「会社の仕事より子育ての方が私にとっては重要な仕事だ」と思って離職してしまうのだと思う。逆に仕事にやりがいや使命感をもっている女性の多くは、出産してからも特別な事情がない限りは育休取得後に職場復帰しています。僕の妻も「子どもも好きだけど、仕事もしていたい」という考え方でした。あ、男の僕ももちろんそう思ってますよ。

まずは人生における価値順位を決める

──確かに仕事に使命感やおもしろみを感じていればまた仕事に復帰したいと思いますよね。働き方に関して疑問や不満をもっている人に伝えたいことがあればお願いします。

働き方の問題は「会社への不満」にすり替えられることが多いと感じています。どういう条件ならこの会社で働けるかではなく、大事なのは「自分がどういう生き方をしたいのか」、「自分の人生において何が一番大事なのか」ということを常に意識すること。そこが定まっていれば、時間の使い方も自ず考えるようになるので、自分なりの働き方や仕事観・人生観も見えてくるでしょう。そういう男性は子どもが生まれたら育休を取るし、仕事でも結果を出すのだと思います。

やりたいことが盛りだくさん

──「いったい自分はどんな人生を送りたいのか」という基本的なことが定まっていない人の多くが仕事や人生に悩みを抱えているのだと感じます。最後に安藤さんご自身の今後の個人的な夢を教えてください。

特にこれという夢はありません。「夢」って言った時点で叶わなそうな気がするので夢はみないことにしています。夢じゃなくて「ビジョン」や「具体的なプラン」はたくさんありますけどね。

例えばラジオのDJ。昔からのあこがれの仕事で、現在、プライベートで「トークライブ revolutions」というイベントをラジオ番組風に毎月開催しています。また、コミュニティカフェのマスターもやりたいですね。店は学校の前に開いて、昼間は喫茶店です。近所の子どもたちが親から「あの喫茶店にいくと不良になるから行くな」と言われるような店がいい。夜になるとロックバーになって悩めるお父さん、お母さん、教師たちが店に集まってきて酒を酌み交わしつつ彼らの相談に乗るんです。一緒にバンド演奏もできるといいね。あと、図書館の館長もやってみたいですね。本のレファレンスだけでなく、自分で絵本の読み聞かせしたり視聴覚室でコンサートやっちゃう館長。あこがれるなあ。この3つを同時にやらせてくれる県や市があればどこでも喜んで移住しますよ(笑)。

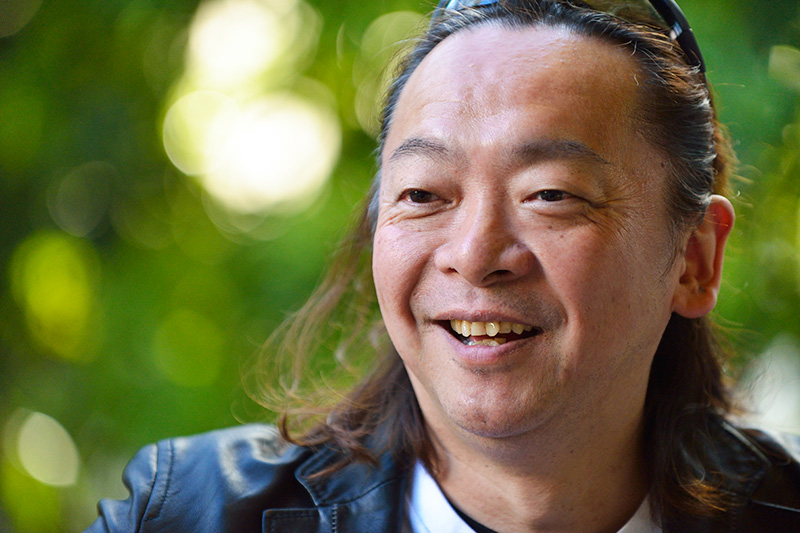

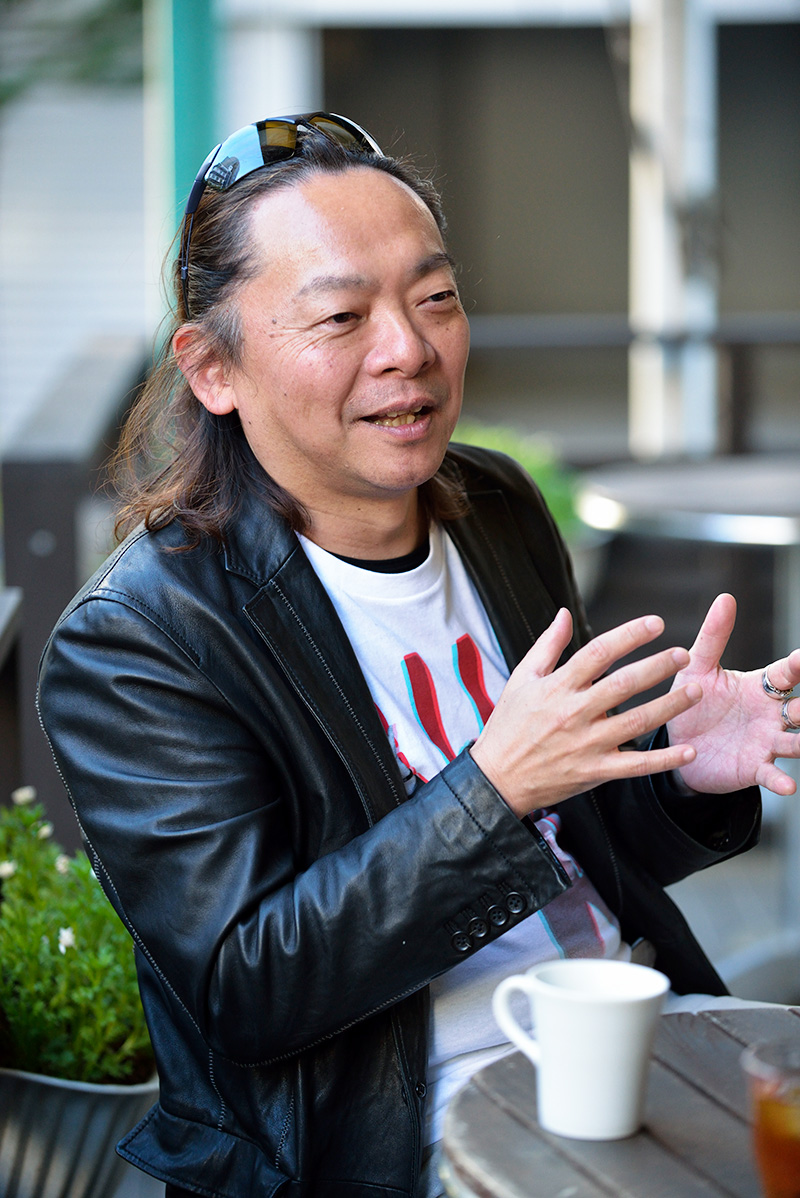

仕事も遊びも、人生そのものを楽しんでいる安藤さん