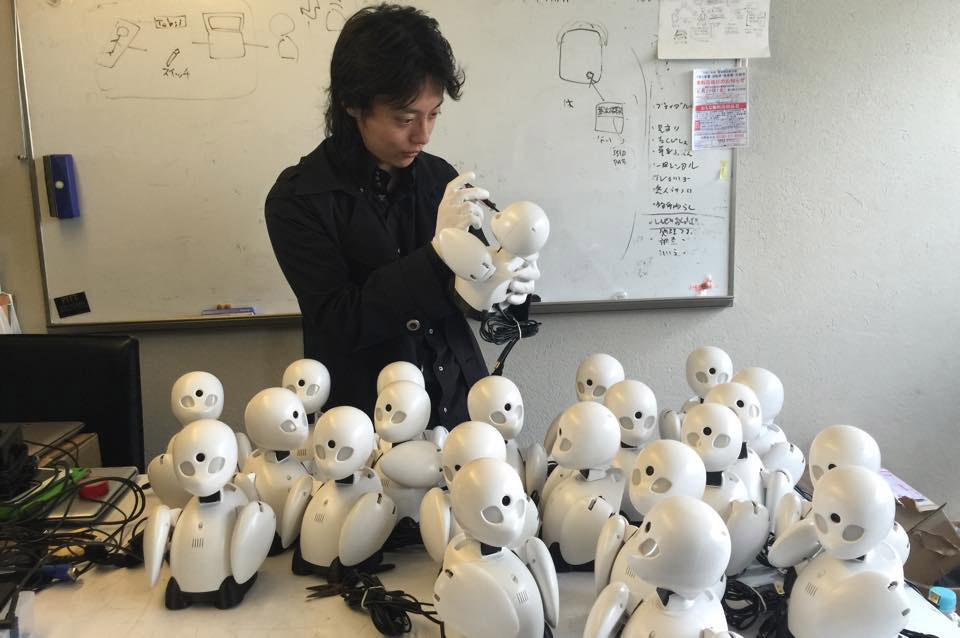

1人だからできた

──目の動きだけで文字を入力できる「デジタル透明文字盤」(OriHime eye)の発明を、よく1人だけでやりきりましたね。

逆にこういうことって1人じゃないとできないんですよ。患者さんのためにこういう物を作りたいから協力してほしいと他のメンバーに言っても、それぞれ自分の仕事があるから忙しいし、日程調整も難しい。そこはどれだけお金を積んでもできないと思うんですよね。やりたいと思っているのは私なのだから私がやればいいというだけのことです。

──自費で、しかも就業時間外でやるのはかなり大変じゃないですか?

といっても、自分がやりたいからやってるだけですからね。趣味のようなものです

──1人でやることをつらいとは感じないんですか?

もちろんつらいですよ。何がつらいかって、常に新しいことをやるので基本的に理解されないんですよね。それこそ孤独を感じます(笑)。でも、新しい物を生み出すということはそういうこと。友達がいなくなろうが、親を泣かせようが、新しい、本当にいいと思うことをやるべきだと私は思っています。

──そこまでするモチベーションって何なんですか? 作りたいという欲求なのですか?

いえ、それは全くないです。確かにものづくり自体は好きですがそれがしたいわけじゃなくて、単純に目の前に喋れなくてうまくコミュニケーションが取れないALSの患者さんがいる。それを見てこの人がもっと早く円滑にコミュニケーションが取れたらいいなと思うじゃないですか。ただそれだけです。

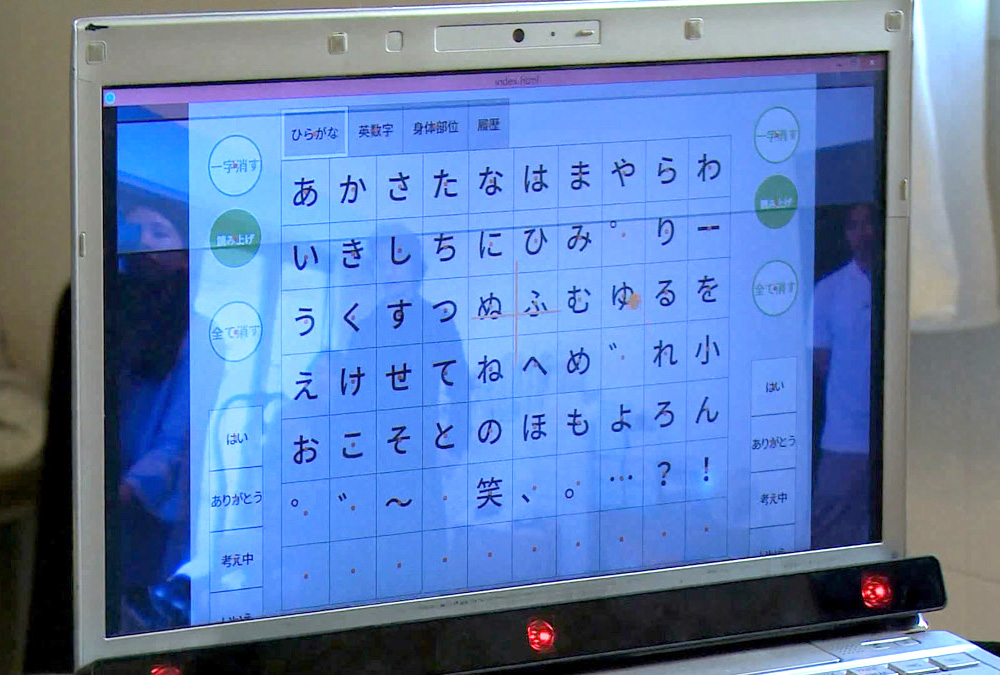

OriHime eyeを操作するALSの患者さん

──難病で苦しんでいる人を救ってあげたいという思いは?

救ってあげたいと考えているわけでもありません。前にもお話しましたが、私が引きこもって孤独を感じていた時期、一番ほしかったのは役割なんですよ。ずっと自宅で3年半の間、何もできなくて、両親は手を尽くしてくれるのですが、それが逆に申し訳なくて。何の役にも立っていない、誰からも必要とされていないことのつらさを嫌というほど味わいました。このつらさはこういう状態になった人にしかわからないでしょう。

──確かに自分が何の役にも立っていないと思うことが一番つらいですよね。

そうなんですよ。しかも自分が誰かの役に立っているという自覚がないと、人を必要とできないんですよね。誰かに何かをしてもらってるだけの状態が続くとつらい。「ありがとう」と言い続けていると、ある日突然言えなくなるんですよね。これ以上ありがとうと言うと自分に完全に価値がなくなるというか。御礼が言えなくなると、当然人から嫌われてますます孤独に陥る。引きこもり時代はその悪循環に陥っていました。

人の中にある「ありがとう」には限りがあって、出し続けるといつか尽きるんですよ。私はこれを「ありがとうのストック」と呼んでいます。だから「ありがとう」を補充しなければならない。

人間は社会的な生き物だとした場合、ありがとうという感謝の気持ちはお互いに与え合うべきなんですよね。ありがとうと言う一方でも、逆に言われる一方でもつらくなる。お金と同じですね。払う一方でも、貯め込みすぎてもいけない。循環させなきゃいけないんです。

そういう意味で、私は引きこもりから脱して以来、自分の役割をもちたいと切望してきたので、ALSの患者さんと出会った時、この身体がほぼ動かない人たちを社会に参加させるためのシステムを研究・開発するのが私の役割であると考えたわけです。

OriHimeで役割を生み出したい

それをミッションに掲げた場合、OriHime eyeによってALSの患者さんたちも役割をもつことができる。例えばOriHime eyeで絵を描くことで、「この絵、目だけで描いたんだ! すごい!」と、多くの人を驚かせたり感動させたり、こういう人がいるということが人づてでどんどん広まっていったり、同じ病気で苦しむ人に希望を与えたり。こういうことが生まれてくることに、すごくやりがいを感じています。

さらに、このOriHime eyeは本来は50万円ほどするのですが、今年(2017年)になって自治体が9割負担する購入補助制度ができたので、患者さんは5万円ほどで視線入力のセンサーやソフトウエア、コンピュータなど一式を買えるようになったんですよ。これはすごく大事なことで、一般的には50万円ほどで眼球しか動かせない患者さんが他者とコミュニケーションを取れるのであれば高くないと思うかもしれませんが、彼らは家族にそのお金を出してもらうことで、精神的にものすごく大きな負担を感じてしまうんです。迷惑をかけて申し訳ないと。でも料金が5万円になって家族が負担する金額が少なくなると、患者さんの精神的負担もかなり軽減されます。

ユーザーの反応を見ることが重要

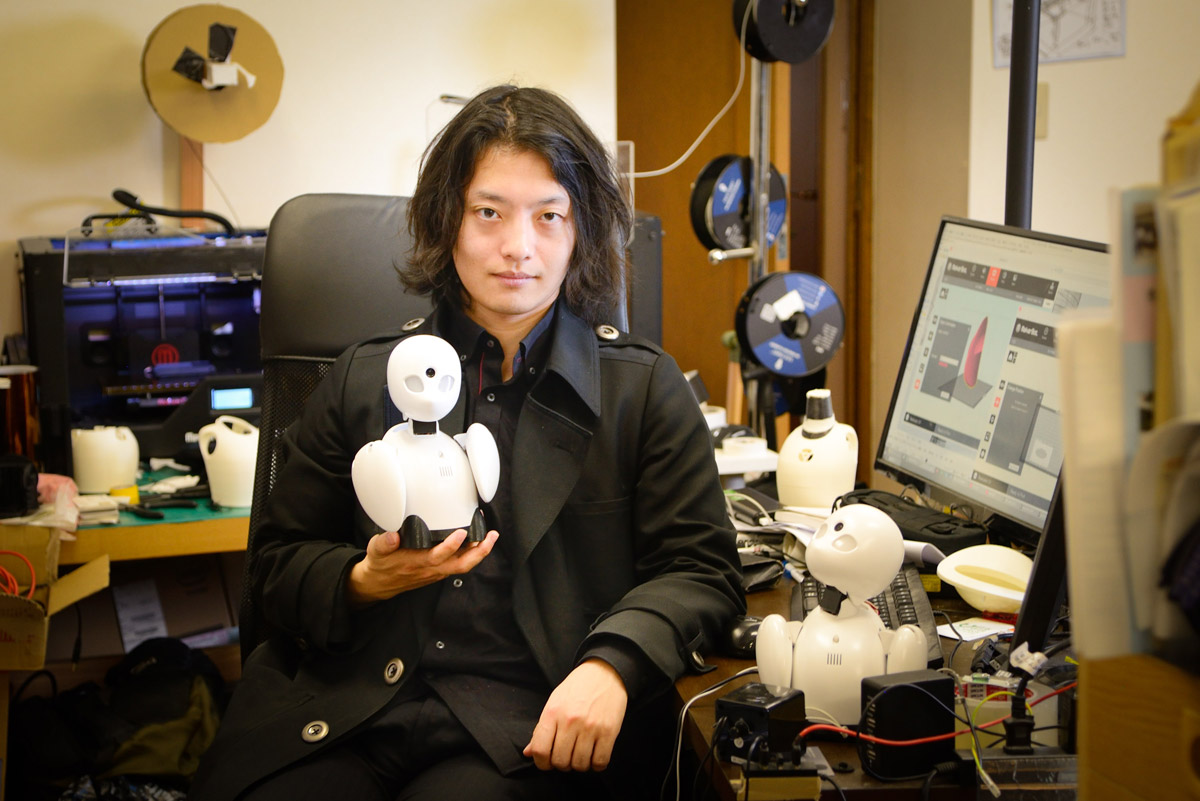

──ロボット制作において大事にしていることは?

ALS協会会長の岡部さんと

作る前に、作った物が、ユーザーにどういうふうに使われているかを想像することですね。そして、ユーザーの反応をこまめに見ることです。ビジネス界では「ニーズはお客さんに聞け」とよく言われますが、私はそれよりも、反応を見ることが大事だと思っているんです。なぜならば、ニーズなんてお客さんに聞いても出てこないと思うからです。例えば、川で洗濯していた時代の人が全自動の洗濯機がほしいなんて思わないじゃないですか。つまり人はその時に存在しない物、自分で想像できない物はほしいと思えないんですよ。本当に役立つ物は本人が知らないものです。自分が作った物を見せた時、「これだよ! これを待ってたんだ!」と言わせるのが本当のものづくりです。

そのために私はいわゆるニーズ調査などは一切せず、その代わりに病院などの現場に行って、患者さんたちと仲良くなって、その生活を垣間見させてもらいます。これによって「この人はこの部分に不自由を感じてそうだから、こういう物があったら喜ぶんじゃないかな」というアイデアが閃くんです。そのアイデアを100個くらい紙に書いて、喜びそうで、簡単に作れそうな物を1つ、3Dプリンタでさっと作って持って行って「こんな物を作ったんですけどどうですか?」と渡すんです。

その時、「ほしい!」と喜ぶのか、「ああ、ありがとう」で終わるのか、表情や言葉などで反応を見ることができます。それで必要とされているかどうかが判断できて、必要ではなさそうであればそこで開発は終了。2日で作ったものはダメだったらぽいぽい捨てられますから。

必要としていそうだったらその後も利用者の反応を見つつ、感想をもらいながら改良を重ねていきます。つまり、現場やユーザーはニーズやアイデアを得る場ではなく、私が考えた物が合っているかどうかのテスト、答え合わせの場として使うということです。

"ワクワク"が大事

──仕事の原動力は?

ワクワクすることでしょうか。この仕事をしていると、普段の生活がとてもおもしろいですよ。一番のワクワクはOriHimeを使って何をしたかを聞くこと。例えば、ALSの患者さんがOriHime eyeで描いた絵を見ると本当にすごいと思うし、次、新作はいつ出るだろうとすごくワクワクします。また、OriHimeでディズニーランドに行ってきましたとかテニス観戦をしてきましたと聞くとすごくうれしいし、今度は何をするのかなと考えるのも楽しいですよね。

あとは、これまでにない新しい物を作るような仕事をしていると、いろんな人から声がかかって、どんどん新しいことができるのもすごくおもしろいです。それがまた仕事に向かう原動力になる。ワクワクの好循環ですね。

<$MTPageSeparator$>仕事とはやりたいこと

──仕事観についてお聞きしたいのですが、吉藤さんにとって仕事とはどういうものですか?

やりたいことです。それだけですね。やりたくなかったら仕事しませんよ(笑)。だって人生ってやりたいことをしたいじゃないですか。だから仕事といっても趣味と同じ感覚です。やりたいこと、趣味をしてるといつのまにかそれが仕事になってる、という感覚ですね(笑)。

──それによって助かる人がいたら最高ですよね。

それが単純に私の生きがいですね。

──やりたいことがお金になるかどうかは関係ないのでしょうか。

関係ないですね。ただ、お金がある事で仲間も生活できていて、新たなチャレンジができるので決して無視はできません。先程お話した通り、私が作った会社なのに、会社は私の自由研究に対してお金をくれないんですよ(笑)。だから自分のポケットマネーを使うしかないんですよね。それで製品を作って発表してると講演に呼ばれるようになって、その講演料の半分を会社に入れて半分をポケットマネーにして、それを再投資して新しいものを作り、会社でビジネス化してるのが現状です。私の財布なのでだれも文句は言わないし、制約も受けないから私のペースで研究できる。収入も増えてるけど、どんどん自由研究に投資するという繰り返しなので、私の貯金は常にゼロ。でも、30歳で貯金なんかいらないと思ってるので問題はないんです

"孤独の解消"の先にあるもの

──孤独の解消がミッションということですが、その先に実現したいことはありますか?

これから最も重要となるテーマは、「人が死ぬまで、生き生きと人生を謳歌ができるかどうか」しかないと思っています。

現代日本では第一次産業、第二次産業がロボットによってどんどん効率化して生産性が上がり、安価でおいしい食べ物が世の中に溢れ、食べることには困らない社会が実現しています。さらに生活保護などの社会保障の充実で何もしなくても生きていけるという時代が到来しています。本当にすごい、ついに人類がここまで到達したかと感嘆せざるをえません。

また、医学によって寿命がすごく伸びています。これも素晴らしいことです。ただし、我々の体はいつかは動かなくなってしまう。いくら健康寿命を伸ばそうと食事に気を配ったり、しっかり運動しても限界はある。身体が動かくなってしまっても呼吸器をつけることで延命自体はできる。そうなった時、どうするか。認知症になるのを待つだけなのか。これはつらいですよね。

でもどうするべきか誰も答えを持っていない。つまり、身体を動かせなくなった後、どう生きるべきかという哲学や人生論が医学の進歩に追いついていないんですよ。

オリィの社員で、OriHimeを駆使して盛岡の自宅から業務をサポートする番田雄太さん

ただ確かなのは、働かなくても、寝たきりになっても生きていける時代になっても、何かの役に立ちたいと思ってる人も大勢いるということなんです。事実、入院しているALSの患者さんは何もせずに生きていくのはつらいから誰かに必要だと思われたい、働きたいと言うんですよ。

今、労働力の減少が深刻な社会問題だと叫ばれていますが、それは間違いで、働きたいと思ってる人はたくさんいるんですよね。ただそれが今の労働のシステムに合わないから働けていない、つまり労働力としてみなされてないだけなんですよ。なぜなら今は寝たきりの人は寝かせておいた方がいいという社会だから。特別支援学校の生徒や身体が動かない患者さんに与えられる仕事はほぼない。

この現状をなんとか変えたい。そういった人たちが社会に参加できるように、つまり寝たきりになっても死ぬ瞬間まで誰かに必要とされ続けられる人でありたいという望みを叶えたい。やっぱり人として生まれたからには惜しまれつつ死にたいではないですか。その実現が私の人生を賭して取り組みたいテーマなのです。

次のテーマは就労支援

そのための第一歩として、昨年(2017年)2月に大型で自由に動きまわれるOriHimeを実験的に作りました。これなら、例えば育児中のお母さんが家にいながらにして自分の会社のパンフレットやティッシュを配ったり、会社に来たお客さんをエントランスで迎えて訪れたい部屋まで案内したり、ほうきを持って掃除ができたりするかもしれない。この大型OriHimeはまだ実験段階ですが、製品として完成すると家にいながらにして肉体労働も可能となることで働ける人が増え、よりテレワークが広まるでしょう。

その先には、ALSなど重度難病の方々が介護士として自分で自分を介護できるかもしれないし、お客さんのオーダーを取って配膳するようなカフェも実現可能かもしれない。こういう物を作って初めて世間は寝たきりになっても働けるかもしれないと認識し始めるんですよね。

そのために、今年(2018年)1年はALSなどで身体を動かせなくなった人たちを社会参加させるというような、就労支援に力を入れたいと思っています。当社でもOriHimeで働く人を増やす予定です。

とにかく、彼らが自信を取り戻すためにも、働けるようにサポートしていきたいと思っているんです。今、OriHimeが使われているのは特別支援学校や病院、テレワーク領域なのですが、私の中では全部同じなんです。普通に会社に通勤して働けていた人が病気や事故や親の介護、出産・育児などで身体を会社に運ぶことができなくなったとしても仕事を辞めてしまうのではなくて、OriHimeを使うことによって、通勤していた時と同じように、自分の役割をもって、同僚と楽しく働ける。そのようなツールとして全部つながっているんです。

そして、最終的には病気で生まれてきた子も特別支援学校の子も、OriHimeによってプログラミングや接客や語学など自分の得意領域を探して伸ばしていくような勉強をしながら、しかもインターンシップにも参加できて、会社の中の様子を知ることができて、このOriHimeの形で就職していくということを目指しているんです。

自分で役割を作ることのできる人を育成したい

──他に今後の目標があれば教えてください。

今までの人類社会では、「自由・便利=豊かさ」という方程式が成り立っていました。しかし近代化にともなっていろんな便利な製品が出てきて、今はある程度のところまで到達しているので、その方程式は成り立たなくなってきているんですね。

だから今、我々は特異点に立っていて、自分の豊かさとは何かを自分で考えなくてはいけない時代になりつつあります。これが極めて重要なポイントで、そのために必要なのが役割をもつこと。その役割は今までは他人や企業が与えてくれたけれど、どんどん簡単な仕事が人工知能に奪われていくとしたらそれも難しく、役割難民が出てくるかもしれません。みんな私の役割ってなんだろうと悩み始める。

だからこれからは、自分で役割を見つけたり、作ることが重要で、それができる人を育成したい。その先に、仲間を集めるなどして人に役割を与えられる人を増やすところまで目指したいと思っています。