途上国での医療支援活動

途上国の病院で手術を行う岩田医師(写真提供:ウィズアウトボーダー)

──岩田さんの現在の医師としての活動について教えてください。

フリーランスの顎顔面口腔(がくがんめんこうくう)外科医として、1年の3分の1以上、主に東南アジアの途上国に行って病気やケガで困っている人たちを治療しています。

──どんな国に行っているのですか?

今、定期的に行っているのがカンボジア、ラオス、ミャンマー、ブータン、中国、スリランカくらいですね。あとは単発でいろいろな国に行っています。

──どのくらいの頻度で行っているのですか?

毎月、どこかの国に行ってます。多い時で2回行くこともあるので、年間20回くらい行ってますね。ミャンマーから日本に帰ったその翌日にまたカンボジアに行ったこともあります。最も多いのがカンボジアで、去年(2016)の夏に通算100回を超えました。カンボジアに初めて行ったのは18年前の2000年。そこから少しずつ回数が増えて、2013年に勤めていた病院を辞めてフリーランスになってからは爆発的に増えました。そのためにフリーになったわけですが(笑)。

──現地では具体的にどのような疾患の治療を行っているのですか?

顎顔面口腔外科とは、口腔(口の中)、顎、顔面、首周りなどの疾患を扱う診療科です。治療で一番わかりやすいのは親知らずの抜歯ですね。といっても途上国ではそのような簡単な治療ではなく、現地の医師では治療できないような難しい手術を行っています。そもそも現地には専門医がいないんですよ

唇裂口蓋裂の幼児(写真提供:ウィズアウトボーダー)

例えば顔面にできた腫瘍を摘出したり、子どもの場合は唇裂口蓋裂(しんれつこうがいれつ)という唇や上顎が割れてる先天異常が圧倒的に多いですね。あと口腔内・頚部・鼻部の病気や交通事故や転落などによる骨折も多いです。顔面付近の疾患なので見た目や生活に直結し、進行すると命に関わる非常に重要な分野です。

ただ、途上国では治療する範囲が日本のようにはっきりと区別されていないので、その辺は曖昧です。手術は、現地の医師と一緒に行っています。

──その報酬は現地の患者さんや病院からもらっているのですか?

いえ、現地には日本のような国民皆保険制度などはないし、特に農村部の人たちはとても貧しいので、診察・手術などの治療はすべて無料で行っています。渡航費や滞在費などの経費も患者さんや病院からはいただいていません。

劣悪な医療環境での超タイトスケジュール

──途上国の医療事情はどんな感じなのですか?

現地の病院には骨折の手術に必要な器材、プレート、スクリューなどが不足しているため、あるもので何とかするしかない(写真提供:ウィズアウトボーダー)

劣悪のひと言です。とにかく医療関係の道具がね、ないんですよ。本当にないんです。ベッドから検査機器、医療設備、医療器具、材料、医療スタッフまで、全部が圧倒的に不足しています。カンボジアなどに行ってみて改めて日本の医療環境の素晴らしさを実感します。どんなに小さい病院でもだいたいの器具や材料はありますからね。だからいつもあるもので何とかするしかない。糸鋸を使って手術することもあります。

──1回の滞在期間と治療人数は?

だいたい1週間から10日程度で、朝から夜まで病院を2、3ヵ所巡って、70人くらいの患者さんを診察します。病院と病院の距離が離れていて、次の病院まで行くのに車で6時間くらいかかることもよくあります。1日で手術するのは多い時で昼間に7、8人、夜に4人の最大12人程度。先日は最後の手術が終わったのが22時半でした。それが月曜日から金曜日まで続く感じですね。時には半月ほど滞在していろんな地方を巡って手術をすることもあります。ここ10年くらいはこのペースです。

──ものすごいタイトスケジュールですね。

今はこんなにすごくタイトなスケジュールですが、18年前に初めてカンボジアに行った頃はそうではなくて、到着した日に患者さんを診察して手術できるかどうかを決めて翌日に手術するという割とのんびりした感じだったんです。患者さんの総数が少なかったので、手術する人数も1日1人、1週間で2、3人程度でした。でも通ってるうちにだんだんうちにも来てくれという病院が増え、それにともない患者さんもどんどん増えていって今のようなタイトな状態になったわけです。

診察・手術には何より信頼関係が必要ですからね。田舎はコミュニティが小さいので、「日本からこういう先生が来てて、こういう病気を治してくれる、しかも無料で」という情報がすぐに伝わります。すると手術した病院の医師は違う病院の医師に伝えて、またそこから口コミで広まってうちの病院にも来てくれという依頼が来る。それが地域だけじゃなくて国境まで越えた。ラオスやミャンマーに行くようになったのも、カンボジアの医者が僕のことを伝えたからですしね。その繰り返し、積み重ねでここまで増えたんです。基本的に昔から頼まれたらどこでも行くというスタイルなので(笑)。

途上国には岩田さんの妻で、岩田さんの活動を支える一般社団法人「ウィズアウトボーダー」の代表でもある宏美さんも同行し、岩田さんの活動を全面的にサポートしている。ちなみに現地での写真も宏美さん撮影。ブータンにて(写真提供:ウィズアウトボーダー)

──これまで手術した患者さんは何人くらいなんですか?

海外だけで3000人を超えてますね。

──1回の滞在で70人の患者さんを診るってすごいですね。

僕が行くことは事前に告知されていますから、実際はもっとたくさんの大勢の患者さんが集まるのですが、とても全員は診きれないんですよ。70人が限界で、20人くらいは次回に持ち越しになります。だから可能な限り何度も通っているわけです。

岩田さんが来る際は患者が押し寄せる(写真提供:ウィズアウトボーダー)

でもカンボジアの人は、次に来てくださいと言った患者さんの半分くらいは来ないんです。だからその後どうなったかわからない人もたくさんいます。どこか他に病院で治療してもらっていればいいのですが、そのままあきらめて家にいるかもしれない。そんな人がたくさんいるんです。心配ですが現状、こればっかりはどうしようもないんですよね。

<$MTPageSeparator$>現地での活動内容

カンボジアの病院で患者のレントゲンを見ながら手術前のミーティングを行う岩田医師(写真提供:ウィズアウトボーダー)

──現地に到着してからの活動について詳しく教えてください。

たくさんの国や地域、病院に行っているのですが、その行き先によっていろんなパターンがあります。例えばカンボジアの小児病院の場合は、最初に行った日に患者さんがたくさん集まってるんですよ。僕が行く日が決まっているので、その日に集中するんです。その中でどの人を手術するかというのを診察して決めて、手術していきます。

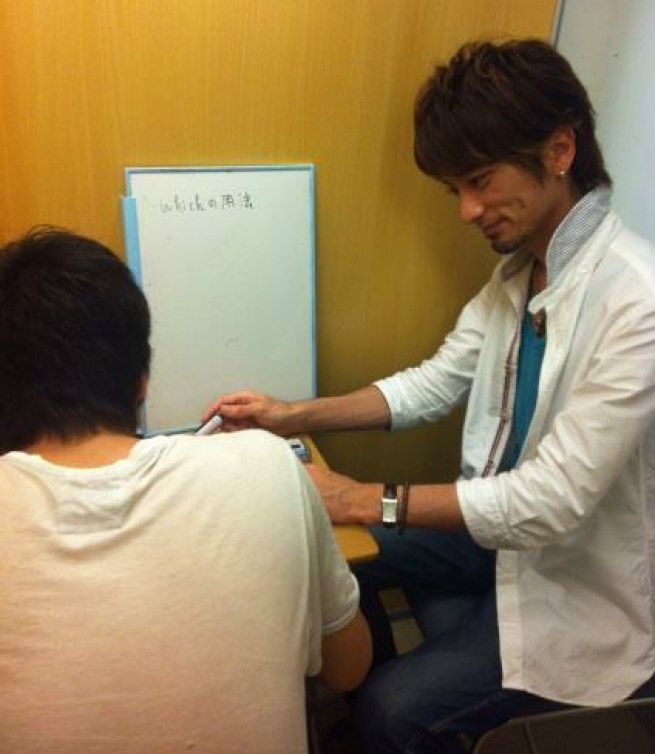

それ以外であれば、例えばネット環境が整っている病院の場合は現地に行く前に患者さんの顔の患部のレントゲン写真を送ってもらって、それを見ながら現地の医師とディスカッションして、手術日を設定します。

このような事前に手術日を決められる患者さんもいれば、中には当日、手術室に入って初めて病状がわかるという患者さんもいます。例えばその国に到着して、迎えに来てくれた人に今回の1週間のスケジュールを聞いた時に、「明日が手術で明後日が大学で講義」と言われるんだけど、その手術がどんな手術か全然わかってない(笑)。翌日病院に行って、初めてレントゲンを見せられたり、ひどい時には患者さんがすでに麻酔をかけられてベッドに横たわってて、「はい、手術をお願いします」みたいなこともあります(笑)。

──そんな状況でよくとっさに対応できますね。

最初はさすがにびっくりしましたよ。日本では絶対にありえないですからね。日本では前もって何回も患者さんを診察していろんなドクターと一緒に議論して方針を確定して初めて手術が決まるので、手術日には全部把握できています。だからスムーズに手術ができて失敗も少ないわけです。

でも途上国ではこういうケースが毎回のようにあるので、やっていくうちに慣れました。今では何もわからない状態でいきなり「これから手術して」と言われても、「ああ、そう、わかった」って動じなくなりましたね(笑)。

なかなか病院に来ない患者

──今までいろんな途上国で3000件以上の手術を行ってきた中で、特に印象に残っているものがあれば教えてください。

どれも日本ではほとんど見ないような重篤なケースばっかりなのでもう全部ですね。時々、スタディツアーで日本人の医師を連れて行くのですが、彼らは必ず「こんなひどい症状は教科書でしか見たことない」と言うくらい病状が進行している患者さんばっかりなんです。日本ではもっと早い段階で手術しますからね。

一番わかりやすいのが、唇裂口蓋裂という生まれつき唇が割れている先天異常で、日本の場合は生後3ヶ月で手術をするので、日常的に唇が割れている子どもを見かけることはないですよね。

でも、僕が18年前にカンボジアに来た頃は、唇裂口蓋裂の3、4歳の子どもはそこら辺にたくさんいたんです。中学生や大人でもいました。でもこの18年の間に情報が広まったり、僕や欧米から来た医師がたくさん手術してるので、だいぶ日本の状況に近づいてきて、生後1歳までにはほぼ手術をしてる状況になっています。ただ、それはプノンペンなどの都市部の話。地方ではまた全然違っていて、18年前から環境や生活が全く変わっていないので、いまだに大人でも、唇裂口蓋裂の人がいます。まだまだこれからですね。

また、もっと深刻な患者さんもいて、例えば顔にできた腫瘍が大きくなりすぎて、呼吸も満足にできなくなってるような人もたくさんいるんです。

──なぜみんなそんなに病状が進行するまで病院に来ないのでしょうか。

まず、顔にできた腫瘍や先天異常などは、すぐに死ぬような病気ではないからです。それとやっぱりみんな貧しくてお金がないからですよ。僕が通ってる地域の人たちの平均月収は1万円以下。なのに日本みたいに国民皆保険制度なんてものはないから医療費は全部実費。カンボジアの小児病院は無料なのですが病院まで来るための交通費や滞在費は絶対かかりますからね。だから現地の人たちはかなり病状がひどくなって、どうしようもなくなるというギリギリの状態にならないと来ないわけです。

病院に行くことを決断したとしても、そのために田舎から出てくるというのは一大イベントで、牛一頭売ってそのお金で子どもを病院まで連れてくるお母さんもたくさんいるんです。

それでもさっき言ったように全員診られるわけじゃないから、僕が来る日は、順番待ちのために2、3日前からずっと病院に泊まってる人も大勢います。

経費もすべて自費

──年間の3分の1は海外で医療活動をしていて、手術代などの治療代や現地までの渡航費や滞在費もすべて自費ということですが、その費用はどうしているのですか?

日本にいる時にフリーランスの医師として稼いだお金で賄っています。

ただ、一昨年(2015年)、毎日放送の『voice』というテレビ番組に出たことで、ありがたいことに寄付をしたいという方が多数現れたんです。それでその窓口を作らなければならなくなって「一般社団法人 ウィズアウトボーダー」を設立しました。ここにいただいた寄付は治療にどうしても必要な材料とか機器の購入や、転院しなくちゃいけないんだけどそのお金がない患者さんへの交通費、患者さんがCTを撮るための費用などに使わせていただいています。ほとんどの患者さんはCT代も払えないんですよ。これまで3000件以上手術をやってきましたが、その内の8割くらいはCTなしで、触った感覚で手術をやらざるをえませんでした。CT代が出せるようになったのは寄付をいただけるようになってからです。

──寄付金も自分たちのためには遣わずに、現地の患者さんのために遣っているんですね。

そうですね。基本的に自分の活動費は自分で負担するようにしています。