宇宙にあこがれを抱く

──ここからは、会津に戻って会社を継ぐことにした経緯含め、関さんのこれまでの人生の歩みについてお聞かせください。子どもの頃の夢は?

NASAのエンジニアになることでした。最初に宇宙に興味をもったのは、幼い頃に見たテレビ番組がきっかけでしょうか、知らない世界を見つけて開拓するということにあこがれを抱いていました。また、遊びでもすでに流行っているものに乗るのが当時から好きじゃなくて、人より半歩でも一歩でも先を行って新しいものを見つけ、クラス内に流行させたいと思うような子どもでした。それの延長なのか小学生の頃から、将来は、人類の最先端分野、宇宙飛行士とは言わないまでも、NASA(アメリカ連邦宇宙局)に勤められたらいいなぁ、とか日本の宇宙開発を担っているNASDA(宇宙開発事業団。現・宇宙航空研究開発機構・JAXA)のエンジニアになれたらなぁ、なんて夢を描いていました。

理科系科目が好きだった中学まではそんな夢を漠然と抱いていたのですが、高校に入ってから理数系の教師と折り合いが悪くなり、反発もあって元々得意だった理数系の科目の成績がガタ落ちに。仕方なく文系に転じた時点でもうNASAはおろかNASDAも無理、となって、じゃあ国連みたいな世界を相手にした仕事、国際的な仕事、と徐々に妥協しながらなりたい職業に思いを馳せていました。じゃあどうするかと考えた結果、次男なので当時は実家の会社を継ぐことなど想定していなかったし、何もない田舎から都会へ出たいという気持ちが強かったのですが現役では東京の志望校に不合格。上京して1年間浪人生活を送り、翌年都内の私立大学の法学部に入りました。

ハイ・リスク、ハイ・リターンで就職先を選ぶ

──大学時代はどんな生活でしたか?

東京での生活は楽しく、さらに体育会系の基礎スキー部に入ったので、勉強そっちのけでシーズン中は合宿やインストラクターのアルバイト、オフシーズンは次のスキーシーズンの資金稼ぎのアルバイトに明け暮れていました。就職活動時期に入ると、何となく、海外で活躍できるような仕事に就きたいなと考えていましたが、そんな頃、僕の将来を決める1つのきっかけとなる出来事が起こりました。テレビでボクシングの試合をよく観戦していたのですが、ある時からマイク・タイソンの試合を民放で放映しなくなったんです。なぜだろうと思ったら、有料衛星放送のWOWOWの独占放送で、加入しないと観られない。そんな時代に突入した頃でした。WOWOWは当時、日本初の有料放送を行う民放衛星放送局として開局した会社で、まだまだこの先どうなるかわからない会社でしたが、だからこそ魅力的に映りました。それまでの日本ではテレビ視聴は無料が当たり前だったので、テレビを観るのにお金を払う人がどれだけいるか、未知数でした。だからもしかしたらそのまましぼんでしまうかもしれないけれど、ひょっとしたら大きく成長するかもしれない。そうなったとき、今から入り込んでおけば大きなリターンが得られるかもしれない。すでにある程度大きくなっている会社よりも、これからどうなるかわからない会社の方がおもしろそうだ。よし、成長する方に賭けよう! と次世代の通信・放送業界を手掛けているような会社を受けようと思ったんです。

いろいろ調べているうちに、電波新聞というマニアックな業界紙の存在を知り、電波新聞社に通って過去の紙面を閲覧していました。その過程で人工衛星を使った通信・放送ビジネスはWOWOWだけじゃない、人工衛星の運用会社やそこにCNNなどのコンテンツを供給する会社など、いろいろな会社があることが分かりました。でも、何せ人工衛星を使った通信・放送ビジネスは始まったばかりで、苦労して見つけた会社でも新卒募集などしていないケースも多く、さらに私は文系だったので全然お呼びじゃないという感じもありました。それでも当たって砕けろの精神でチャレンジしたのですが、文字通り「当たっては砕け」の連続。やっと面接に辿り着いても落とされる。狭き門なのは分かっていても面接して断られるのを数十回繰り返すと、自分が人間失格な気がしてきてかなり精神的につらかったですね。二流私大でしかも一浪一留。学生時代にはろくに勉強せず、夢だけ描く頭でっかちで半端もんな俺など、人材として社会から必要とされていないという気がして......。

そんな中でもめげずに、三菱グループの宇宙通信という会社に「どうしても御社に入りたいから面接だけでもしてくれませんか」と手紙を出したところ、基本的に文系は採用してないけど面接だけはしてくれる、というので喜び勇んで受けに行きました。でも大学時代はスキー活動ばかり。面接官とまともに話ができないわけですよ。このままでは落ちると思ったので、帰宅後すぐ、緊張して言いたいことをちゃんと伝えられなかったことや、この会社で働きたい理由など思いの丈を手紙に書いて、速達で送りました。

そうしたら人事から連絡が来て、もう一回だけチャンスをいただけることになりました。2次面接では1次面接よりは思っていることを伝えられたのですが、正直手応えは全く感じられなかったですね。面接後30分以上は控室で待機させられたので、待たされるってことはもしかして? と微かな期待をかけましたが、人事の方がようやく現れて一言、「今日はお疲れ様でした。結果は後日」。がっかり肩を落として帰りました。その翌朝、人事から電話がかかってきて「うーん、君については賛否両論いろいろ意見が分かれてね、でも新しい風を入れてみようってことになって、採用することに決定した」と。そりゃあすごくうれしくて飛び上がりましたよ。本当によく採ってくれたなと思いますね。

念願の企業へ就職

──入社後はどのような仕事を?

企画部に配属され、電気通信事業法や放送法を学び、監督官庁の郵政省(現・総務省)への許認可申請、法整備の陳情、新事業の企画立案などの仕事に従事しました。そのうちデジタル多チャンネル放送を日本で実現するような流れが生まれ、そうやって立ち上げたのが後に「スカイパーフェクTV」、「スカパー!」になる「ディレクTV」です。毎日忙しかったのですが、仕事は刺激的でとてもやりがいがありました。でも企画部で7年働いた後、志願して営業へ異動しました。

──なぜですか?

企画部は郵政省との折衝窓口。衛星通信や衛星放送事業は国の許認可事業だったので、法的に何が許されるか、特に営業部門やシステム開発部門がお客様に新しい通信衛星の利用方法を提案するような時、それが法的に可能か否か、相談されることが多かったんです。いわば会社のブレーン側というような立場だったのですが、そんなポジションに何年もいると、いつのまにか自分が偉そうになっているような気がして、このままの社会経験じゃマズいなと危機感をもつようになったんですね。それで、商売の基本は何かを売ってお客様を得ることであり、営業こそが資本主義社会で生き抜くための一番大切な仕事だと感じていたので、商売の基本を一から学びたいと、実際に異動になる数年前から異動願いを出し続けていたんです。

<$MTPageSeparator$>営業部での仕事

──営業部では具体的にどのような仕事をしていたのですか?

事故や事件などが起きている現地の映像を得たいとか、どこから映像を送るかわからないという場合など、地上の光ケーブルや無線での伝送が難しいところでは、人工衛星が有効です。ほしい映像や解析データなどをリアルタイムに得るためには、民間の人工衛星の通信回線を利用しているのです。

その自社保有の通信衛星の通信回線の使用権を中央省庁やその外郭団体などに売り込んでいく仕事をしていました。当時、営業部の中でも官公庁や自治体をターゲットとする部門は、将来計画も含め安定的に大きな収益が見込める部門でした。電気通信事業法に抵触するので今となっても大まかにしか言えませんが、防衛庁(当時)や警察庁の情報網、自治省(当時)は防災のネットワーク、つまり大災害で地上回線が壊滅した時のバックアップ用として通信衛星の回線を利用していました。電源さえ確保できれば音声、画像、映像などのデータが送れます。

──営業の仕事はどうでしたか?

一般的には、配属されたばかりの新人には、既存顧客対応を通して営業の役割の基本を学び、慣れてきたら新規開拓営業にも行く、というのがセオリーだったのではないかと思うんですが、なぜか私だけ新規開拓営業から始めさせられました。他にそんな人はいなかったし、上司は鬼のように厳しかったものですからかなりつらかったですね。

地上の光ケーブルだけでは業務上の問題がありそうな省庁に飛び込み営業しに行くのですが、いきなり行ったってまともに話なんて聞いてもらえないわけですよ。僕の方も専門知識がそれほどないので、行く先々で5秒と話がもたない。資料をもってきましたと挨拶しても相手は「そこに置いといて」と言うだけで目も合わせてくれません。でも毎日通ううちに、徐々にお茶を出してくれるようになったり、少しですが話を聞いてくれるようになり、最終的には契約までこぎつけました。官公庁は数カ年の予算計画に基づいて国民の血税を使うので、予算化から実行までに数年かかる。成約までにかかる時間と準備が膨大ですから、それだけに契約に至ったときのうれしさ、達成感たるや言葉では言い表せませんでしたよ。

被災離島で危機一髪、南米でのロケット打ち上げ

──当時の仕事で特に印象に残っているものは?

ある島で大規模な噴火が起こった時、その状況を東京で監視するために、自社の通信衛星を使って現地の映像をリアルタイムで某省庁に送ることになりました。それが私が営業部に配属になって初めて取った契約だったんです。

そのためには、現地住民が避難しているさなかに島に渡って、通信衛星にアクセスできる通信機器(地球局)を設置しなければなりません。その設置作業ができるのはエンジニアなのですが、現地には大規模噴火による有毒ガスが大量発生している。通常の商談では、地球局の設置現場はエンジニアに任せ、営業が足を運ぶことはあまりないんです。でもこの案件は命の危険が伴うし、僕が取ってきた仕事でエンジニアだけを危険な現場に送るわけにはいかない。営業マンなんか現地では何の役にも立たないけど、荷物持ちくらいならできる。そんな思いで自衛隊のサポートで、エンジニアと一緒に噴火中の島に渡ったんです。

現場作業に立ち会ってしばらくすると、息が苦しくなって激しく咳き込むこともありました。おかしいなと思って見上げると、山頂付近からガスっぽいものがこちらの方に降りてくるのが見えました。風向きによって濃いガスがフワッとこっちに来た時に呼吸すると咳き込んだりしたんだと思います。そうこうしている間に、自衛隊員のガス警報器のアラームがけたたましく鳴り響きました。自衛隊員から「あと3分以内に機器設置が完了できない場合は、そのままの状態で退避します」と言われ、大急ぎで設置し、無事帰ることができたんです。この時のことはいまだに忘れられませんね(笑)。

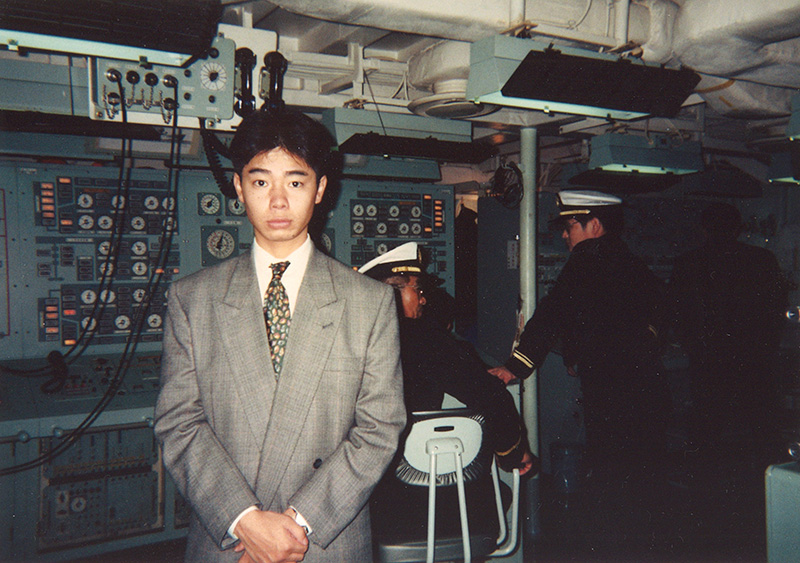

宇宙通信時代の関さん。顧客だった防衛庁(当時)主催の海上自衛隊の観艦式にて

また、2000年2月に自社衛星の打ち上げに立ち会う機会に恵まれたのも大きな思い出ですね。民間ロケットは、当時はまだ日本は参入以前で、それこそNASDAで実験最終段階でした。社運をかけたSUPERBIRD B2号機を打ち上げるのは、赤道直下の南米仏領ギアナのクールーという街。自社のエンジニア、経営陣も現地で打上げをサポートする中、私の役割は打上げ予定の通信衛星を利用するユーザーのアテンドでした。打上げ当日、フランス語でのカウントダウン、轟音とともにロケットがリフトオフする瞬間、そして闇の彼方に消えるロケットの炎。このシーンは忘れられません。その後の文字通りの打ち上げ祝賀パーティーも。打ち上げ成功時にはハバナ産の葉巻を吸うのが習わしとのことで、みんなと一緒にくわえながら祝杯をあげました(笑)。ちなみにその時打ち上げた通信衛星は、辛うじてまだ寿命があるのか、運用中だと聞いています。

他にも忘れられない仕事はたくさんありますが、営業になって4年くらい経った頃、大きな転機が訪れました。

一度あきらめた夢が叶う

1990年代中頃、NASDAが巨額の税金を投入した国産ロケットの打ち上げに立て続けに失敗したことで、世間から厳しいバッシングを受け、対策を講じる必要に迫られていました。そもそもNASDAなどの国が運営する研究機関は数10年〜100年単位の未来に役に立つ技術を研究・開発することが目的です。こういう事業は、民間企業には不可能な先行投資なので国家の役割として絶対に必要なのですが、あまりにも先の未来のための研究だと巨額の税金を投じる意義が国民には理解されにくい。しかも失敗すれば激しい批判が集中します。かといって、国民にも成果が見えやすい、例えば5年後、10年後に役に立つレベルの研究開発だと、民間の通信衛星事業者に対する民業圧迫になる恐れもある。だからすぐに役立つ、近すぎる未来の研究はできません。

だからNASDAはその中間を取って、国民が理解できなくもない先の未来で、かつ民間企業ではリスクが大きすぎて開発できないくらい先の未来の研究する部隊を新設する。そのために、民間の通信衛星会社でビジネス経験のある人材を集めよう、ということになりました。それでNASDAに飛び込み営業から始まって契約にも漕ぎつけ、しょっちゅうNASDAに出入りしていた私にもお声がけいただき、会社から出向契約という形でエンジニアとしてNASDAで働けることになったんです。当時、文系大卒でエンジニアとして配属される前例がなかったようで、引っ張ってくれた上司は内部交渉で苦労したと言ってました(笑)。

──すごい巡り合わせですね。NASDAに入れた時の気持ちは?

NASDAに入るのは小学生の頃からの夢で、一度はあきらめて文系に行って、なのになぜかかなったわけですから、名刺を手にした時、またIDカードを首から下げた時はもうジーンと来ました。本当になんという巡りあわせかと(笑)。

──確かにそうですよね。最初に入った会社、営業部への異動など、どれか1つでも欠けていたら実現しなかったでしょうからね。でも関さんが置かれた場所でその都度一所懸命努力したり、自分から行動した結果だと思います。NASDAでは具体的にはどういう仕事をしていたのですか?

当時研究開発していた未来型の通信衛星、それを有効活用するためのアプリケーションの開発です。民間の事業用の通信衛星では実現できないような最新の通信機能をどのような暮らしの分野で利活用できるか、実験を通して探っていくという仕事でした。

<$MTPageSeparator$>防災用のアプリケーションを開発

──具体的にはどんなアプリを手掛けたのですか?

部門全体では、遠隔教育、遠隔医療、通信衛星を用いたIP通信などさまざまなテーマの研究をしていましたが、私がいくつか担当していた分野の中で最もやりがいがあったのが、災害対応のテーマでした。例えば東日本大震災のような大規模災害発生時、周回軌道衛星(宇宙空間から地上の詳細な写真を撮影できる人工衛星)で撮影すれば、被害状況を全体的に把握できますが、周回軌道衛星は1日に2回しか日本の上空を通過しません。つまり12時間に1回しか回ってこないんです。でも大地震が起こった時、もし撮影できる場所の上空を過ぎた直後だったら、次は12時間待つしかなくなり、全体の被害状況は把握できません。地上が壊滅していたら車は役に立たないし、ヘリは燃料や高度の限界から全部を把握しようとしたら数週間から数カ月かかってしまいます。

そこで、広範囲を数時間で撮影できるジェット機ならどうかと。平常時に地上の画像を撮影しておけば、災害発生時、どこが被災しているかも差分データで解析できます。しかし当時、ジェット機から映像をリアルタイムで地上の災害対策本部に送るようなシステムは存在していなかったので、そのシステムを研究開発しようということになりました。高解像のデータをリアルタイムで得るためには静止軌道上の通信衛星を使うしかない。しかし、飛行機に搭載したパラボラアンテナは飛行機がどう飛ぼうとも常に通信衛星を向いていなければならない。なので、アンテナが通信衛星を常に追尾するようなジャイロの開発と実験、飛行時の空気抵抗を考慮したカバーの検証など、さまざまなことに挑戦しました。

これまで誰もやったことのない画期的な研究開発だったので、内閣府、防衛庁、警察庁、消防庁など防災関連機関に飛び込み営業をかけて共同実験を呼びかけ、国家の防災の最大イベント、9月1日・防災の日にその実験が実現しました。

──すごくエキサイティングな仕事ですね。

NASDAの私のチームのメンバーはもちろん、協力してくれるメーカーや政府関係者など、いろんな人と一緒になって同じベクトルで突き進む、新しいことにチャレンジするというのはわくわくしてすごく楽しかったですね。みんなの目も輝いていました。でも最初からそうではなかったんですよ。研究開発には莫大なお金がかかりますが、最初は協力メーカーも「やろうと思えばやれなくもないけど、そんなに急がなくても年間予算の範囲内で何年もかけてゆっくりやればいいじゃないか」という、いわゆるお役所仕事的な感じでした。

でも、そんな時、「いや、僕みたいな民間人がNASDAの研究開発に関わっているんだから、従来とは全然違うペースで毎年バンバンおもしろい成果を出して世の中をあっと言わせましょうよ」と説得しながら接するうちに、「どうせやるなら凄いことやろう、できる」という空気が関係者に生まれ、中には利益度外視でもここまで形にしたい、なんて前のめりなメーカーも出てきたりして、どんどん盛り上がっていったんです。そうなってからの空気は熱く、あの輪の中にいた感覚は今でも私の宝物。本当に素晴らしいものでした。

結局NASDAに出向して3年ほどで退職し、実家に戻ることになったわけですが、この、機運が高まった時に集まる人のパワーというか、同じ目標に向かってみんなのやる気のベクトルが一致した時のエネルギーのすごさ、それを感じられたことは、その後の苦難や難しいプロジェクトに関わる中で、挫けない気持ちを維持できる拠り所になっていると思いますし、今の仕事にもとても生きています。会津漆器の新しいブランドのいくつかのプロジェクトを進めてこられたのも、この時の成功体験が心の支えになってくれていたのだと思います。

夢の仕事を辞め、家業を継いだ理由

──夢だったNASDAに入って充実した毎日を送っていたのに、退職して家業を継ごうと決意したのはなぜですか?

私が32歳の時、父が病に倒れたんです。私は次男だし、実家の会社を継ぐなど考えたこともなかったのですが、丁度その頃、兄が家業を継がないと宣言しました。そんな状況の中、弱っている父の枕元で、35歳になったら会津に戻って俺が家業を継ぐよ、とつい囁いてしまっていた自分がいたんです。それから間もなく、NASDAから新組織立ち上げの話があり、そのメンバーとしてのお誘いを受けることになりました。正直、困りました。会津に戻るのは数年先のことかもしれないけれど、父の様態が優れない状況の当時は、このNASDAからのオファーを受けるべきか否か、かなり悩み、迷いました。でも近しい先輩に相談したところ、将来は不確実、今の自分が後悔しない選択をすべきじゃないか、というアドバイスがあり、NASDA行きを決意できたのでした。そして、充実した期間の後、35歳がやってきたのです。

──やはりNASDAを辞める時、葛藤はありましたか?

そもそも田舎が嫌で会津から飛び出して、どう転んだか一度はあきらめた子どもの頃の夢がかなってNASDAで働けるようになって、しかも仕事もものすごくおもしろくてやりがいがあったわけですから、まったく迷わなかったといえば嘘になりますね。35歳が近付くにつれ、迷いは再燃しましたが、NASDAでの仕事がそうやって周りの関係者に支えられて充実していたからこそ、逆に吹っ切れて、辞めて関美工堂に戻る覚悟を決められたのかもしれませんね。それに、兄が家業を継がず、妹は嫁に行き、そんな状況の中で、やはり父や母の老後の面倒をみたいという思いはかなり強かったです。それから、子どもの頃、工場の隣に住んでいたので、工場が遊び場で社員にもよく遊んでもらっていました。当時はすごくいい時代で全国から表彰記念品の注文が殺到し、会社は人と活気であふれていたのですが、時代の移り変わりとともに経営もジリジリ下がって、会社がどんどん疲弊していく姿を遠くから見ているのもつらかった。だから自分の手で会社を立て直したいと思っていました。父は帰ってこいなんて言わない人ですから、そういう状況の中で帰るのを決断したのはあくまでも私の意志です。

会社を辞める時、出向元の本社の仲間はもちろんですが、NASDAの僕のチームに関わってくれていた研究者の先生や、メーカーの技術者たちがすごく惜しんでくれて、盛大に送り出してくれました。本当にありがたく、いい仲間と仕事ができて自分は幸せだと心底感じましたね。

──実家に帰るにあたって、厳しい状況の会社を立て直せるという自信はありましたか?

もちろんです。これまでの自分の経験・能力・実績からすればできないはずがないと自信満々でした。ところが、実際に会社に入ってみると父から聞いていた経営状況とはだいぶ違う点も多々ありまして(苦笑)。この会社を立て直すのはかなりたいへんだぞと改めて気を引き締め直しました。

<$MTPageSeparator$>経営改革

──具体的にはどのような立て直し策を?

まずは本社の改革を行いました。会社の経営がずっとジリジリ下がっている大きな理由の1つは若手不足だと感じていました。当時社内には50歳前後の社員しかいなかったので、あと10年もしたら社員は誰もいなくなってしまう。しかも彼らはパソコンが使えないし、仕事のノウハウは彼らの頭の中にしかなくマニュアル化されていないから、技術の継承が不可能。このままでは本当にやばいと思うくらい厳しい状況でした。そこで、まずパソコンを導入して社内のIT化を図るというところから始めました。それと社内の若返り化を図るため、若手を採用したかったのですが、その資金がなかったので経費削減を徹底して行いました。それでも限界はあったので、最終的にはリストラにも手を付けざるをえませんでした。

父に相談したら1人ひとりと面談してお前の口から解雇を言い渡せと。それは私にとってあまりにも酷なことでした。小さい頃から工場は僕の遊び場で、社員たちは私を膝に乗っけて弁当を食べさせてくれたり、次の社長はまーちゃんだなと言ってすごくかわいがってくれていましたから。そんな人の肩を私自身が叩かないといけないというのは......。子どもの頃、特に大好きだった人に「すいません、○○さん」と声を掛けだけで、「わかってるよ、まーちゃん」と......胸が張り裂けるようなつらい応答でした。

でも、それを断行したことで、今当社を支えてくれている若い人の多くを採用することができました。私が入社した時は35人いた社員も現在は16人で、その内私が会社に入った時から残ってくれている男性社員は祖父の代から3代勤めてくれている2人。女性は4名。他は私が採用した人たちです。

ショップも改革

──他にはどんな改革を?

今、セレクトショップになっている会津若松の「美工堂」は、以前は楯やカップ、トロフィーなどの表彰記念品のギフトショップだったんです。お客さんも全然来ないし、たまに来てもすぐ出るような感じでした。なので、入社4年目に店の経営改革にも着手。世界中から取り寄せたデザイン性にすぐれ、ネット上でも価格競争に陥っていないブランディングがしっかりしている付加価値の高い商品、いわゆる北欧デザインなどを中心にしたセレクトショップにリニューアルしました。当時は東北地域、仙台にすらそういうセレクトショップがあまりない時代だったので、お客様の数もかなり増え、2、3時間もずっと店内で商品を見ているという人すら出てきました。それだけ楽しんでくれているということなのでうれしかったですね。

売上げも毎年3~5割の割合で伸び続けたので、私の店舗改革の方向性は間違っていないと確信していましたね。ショップを改革してほどなくBITOWAの販売も始まり、後にNODATEなども加わるようになってきました。漆の芸術祭でもアーティストの展示拠点として盛り上がり、内外の多くの方々に支えていただけるようなお店になっていきました。

そして、セレクトショップの運営11年目に入った今年(2016年)の5月にまたお店の舵を大きく切り直しました。今は、北欧デザインとか「都内のセレクトショップのような品揃え」から脱皮して、「会津というこの土地だからこそ存在しえるローカルの価値を素敵に発信することに重点を置くスタイル」にシフトしたばかりです。以前とはまた違った層にお客さまが拡大し、いい方向に進んでいると思っています。

1階で販売されている、関さんが手掛けた会津漆器の数々(左はノダテマグ、右はiPhoneケース)

2階には北欧デザインなどを中心にしたデザイングッズが

ショップの隣には本物の蔵を改築した「Gallery蔵舗」がある。現代日本人の心と技が生み出した「普段使いに適う少し上質なモノ」を、地元会津を始め、東京、京都など様々な産地からセレクトして販売している。2階はギャラリーとして開放し、文化的な催事、企画展などにも利用されている。これも関さんが実践した改革の1つ

働くということ

──関さんにとって働くということはどういうことでしょうか。

まずは生きていくための糧(お金)を得るものですよね。会社に勤めていた時代とちょっと違う点は「働くこと=生きること」になってきていること。会社員だった頃は、ライフワークという言葉を「趣味的なイメージ」と捉えてましたけど、今は、ライフワークが仕事で人生そのものになってきています。職人さんたちと新しい物を作ることは楽しいですよ。そして、この地域の人たちに幸せになってもらうために働きたいです。会津があってこその当社だし、当社があることで地域のおもしろさが増す、会津が潤う、というような関係になりたいと思っています。

──今後の夢や目標があれば教えてください。

会津で商売をさせてもらっている経営者としては、地域の中で少しでもハッピーな人を増やしたいというのが一番大きな目標ですね。まずはもっと経営状態をよくして従業員たちや関わってくれている職人さんたちにハッピーだと感じてもらいたい。それはもちろん金銭的な意味だけじゃなくて仕事の中身、やりがい的な意味においてもです。今、当社は本当に多くの人たちに支えてもらっていると感じています。町の人たちと一緒に取り組んでいる活動も多く、そこで生まれる人のつながりがすごくおもしろいんです。

衰退してきた会津の漆文化を改めて盛り上げて復活させて、会津という価値そのものを国内外にしっかり売り込むことが私たちの世代の使命だと思っているので、そのために頑張りたいです。いまだ力不足ですが、いずれは会津でノダテマグの新作発表会を開催して、東京を始め全国の取り引き先に会津に集まってもらい、職人の工房や会津の街を巡り、こういう場所からノダテマグが生まれているということを体感してもらう。その上でそれぞれの売り場に帰ってお客様に伝えていただきたい。自分たちが作った製品をただ売ればいいというだけではなく、製品から生まれてくる幸せ感をお客様に知ってもらえれば、会津へ行ってみようと思うかもしれません。実際にノダテマグのファンで毎年会津に足を運んでくれている人もいるんですよ。製品がきっかけでこの地を好きになる、知り合った人がきっかけでその製品を好きになる、製品と人と地域性が深くつながって相乗効果で会津の魅力を感じてくれる、そういう人をもっと増やしたいと思っています。

会津といえば戊辰戦争、白虎隊で有名ですが、教育という意味でも昔からとても熱心な土地柄です。江戸時代、日新館という学校で教えられていた「什(じゅう)の掟」は今でも息づいていて、街にいる幼稚園児ですら、会津の教えとは何かと聞けば、「ならぬことはならぬ」と返せるほどです。武士道の精神がいまだに受け継がれ続けているんですね。このような精神文化は他の地域ではなかなか感じられないかもしれません。外から来た人にも独特な雰囲気だとよく言われます。ここには今の日本人が忘れかけている大事なものが眠っている気がします。この独特の空気は、会津に来て地元の人たちと会話をすれば、必ず感じられると思いますよ。

今後も会津ローカルなコト・モノをどんどん発信して、1人でも多くの人たちにこの地を訪れてほしいですね。うちの店には他にはない「今の会津」の選りすぐりがずらっと並んでいます。会津にお越しの際は、ぜひお立ち寄りいただけたらうれしいです