ジャーナリスト志望だった

──なぜ日本の伝統産業の技術で赤ちゃん・子ども向けの日用品を作る会社を起業しようと思ったのですか?

私は、元々ジャーナリスト志望でした。「伝える仕事」がしたいと思って小学校、中学校、高校では放送委員会や放送部に入っていました。高校生の頃は伝える仕事といえば新聞記者やニュースキャスターだと思い、ジャーナリストを多く輩出している大学で学ぼうと思い、慶應義塾大学法学部政治学科に進学しました。

大学1、2年生のときに、ジャーナリストは本当に私が思い描いている職業なのだろうかと確かめたくて、OB・OGの方々を訪ね、日々どのようなお仕事をしているのかを伺いました。すると、私の考えていた伝える仕事とは少し違うことがわかったのです。

私は小さい頃から自分が素敵だな、魅力的だなと思ったコトやモノやヒトを周りの人に伝えることが好きでした。でも、ジャーナリストのお仕事は毎日起きている事を伝えるわけですから、自分の好きなことだけを選り好んで取材して伝えることはあまりできません。私のやりたかった「伝える」は、私は自分自身が魅力的だな、みんなにもぜひ知らせたいなと思ったことを「伝える」だったことに気がついたのです。

それならば、「私は一生をかけて、何を伝えたいのだろう」と考えたのです。「伝えたい」という「行為」だけだったところから、「何を」という伝えたい対象に踏み込んでいった。そのときが初めて伝えるという本質に一歩近づいた瞬間だったと思いますね。

茶華道部での原体験

──その結果、何を伝えたいと?

これまでの人生を振り返ったときに、茶華道部の思い出が蘇ってきたのです。中学、高校のときに茶道と華道を学べる、茶華道部に所属していました。小学生の頃に何かの機会で着物を着てお点前するお姉さんを見た記憶が残っていて、なんとなく憧れていたのだと思います。それが日本の伝統文化・産業に興味をもった原体験ですね。

お茶室という空間は普段の学校生活の場とは全く異なり、一歩足を踏み入れた瞬間、不思議と心が落ち着くのです。お茶碗、茶杓(ちゃしゃく)、棗(なつめ)などの使う道具はもちろん、空間自体もすべて伝統産業の技術によって構成されていたことに気がつきました。もしかしたら、伝統産業には、人々の心を和ませる力があるのかもしれないと思い、とても気になるようになりました。

そこからさらに考えを深めていくと、茶道のお茶碗は物によって、10万円のものもあれば100万円のものもある。値段が全く違うのですが、それはなぜだろうという疑問が生まれました。その理由をもっと知りたい、そしてなぜ伝統産業品には人の心を穏やかにする力があるのかを探求したい。日本の伝統産業の世界に、私が一生をかけて伝えたいことがあるのかもしれない。それを確かめに行こうと思い立ったのです。

連載記事がスタート

──そこからどう行動したのですか?

まずは自分の目で、ものづくりの現場を見に行こうと思いました。しかし当時19歳でお金がなかったので、どのように実行しようか考えました。そこで、自分で仕事をつくろうと思ったのです。フリーのライターになれば、取材費や原稿料をいただいて、仕事として伝えることができるのではないかと考えました。そこで、20代から40代の全国の若手の職人さんを取材して、今、衰退しつつある日本の伝統産業に魅力を感じて頑張っている若手の職人さんを発掘して発信したい、そして失われつつある日本の伝統技術にもう一度注目を集めたいという趣旨の企画書を作って、いろんな大人の方に渡して回りました。

すると旅行会社のJTBさんの方とお知り合いの方がいらっしゃり、さらにちょうどJTBさんが顧客向けの会報誌を作るというタイミングだとご紹介いただきました。その方は、企画書を一緒に練り上げて、会報誌の担当者に渡してくださいました。その企画が通り、JTBの会報誌『栞』で、全国の職人さんを取材して紹介する連載記事「和's worth」がスタートしたのです。実現したのは、大学2年生、20歳の頃でした。

<$MTPageSeparator$>働きたくて仕方がなかった

──19歳の若さで自分で考えて企画書を作って、すぐ行動するのはすごいですね。

小学生の頃から働きたくてしかたがなかったのです。母が小学校の時に起業していたので、日常的に大人が働く背中を見ていました。お金を稼ぐのって大変そうだけど、自分のやりたいことを仕事にするのはとても楽しそうだな、と感じていました。ですから、自分の好きなことを仕事にして働きたい、そして自分が生きていくのに必要なお金は、早く自分で稼げるようになりたいなあと思っていました。

当時は毎月決まったお小遣いをもらえるわけではなかったので、ほしいものがあるときは、なぜそれが必要なのかを両親に伝えていました。それが伝われば買ってもらえるという感じでしたね。また、お正月にもらったお年玉で、年間で必要な分を考えて計画的に使っていました。大学の学費も入学して最初の1年分は母が払ってくれたのですが、その後の大学2年生から4年生まで、大学院の2年間分は教育ローンを組んで借りて今、毎月返済をしています。

あとは、ほしいものがあれば懸賞に応募して当てていました。例えば、クリスマスツリーやホテルの宿泊券などもその一つでした。そのとき、少しでも当選の確率を上げるためにハガキのコメント欄に、なぜクリスマスツリーがほしいのか、なぜ父と旅行に行きたいのかという思いを一生懸命に書いていました。何もしなければ可能性が0なので、小さい頃からとにかくやってみようという考え方でした。どうしたら自分の想いや夢を叶えられるかを一生懸命に考えて、行動するということが習慣化していたのかもしませんね。

──なるほど。その辺が職人探訪の企画書を書いてプレゼンすることにつながるわけですね。

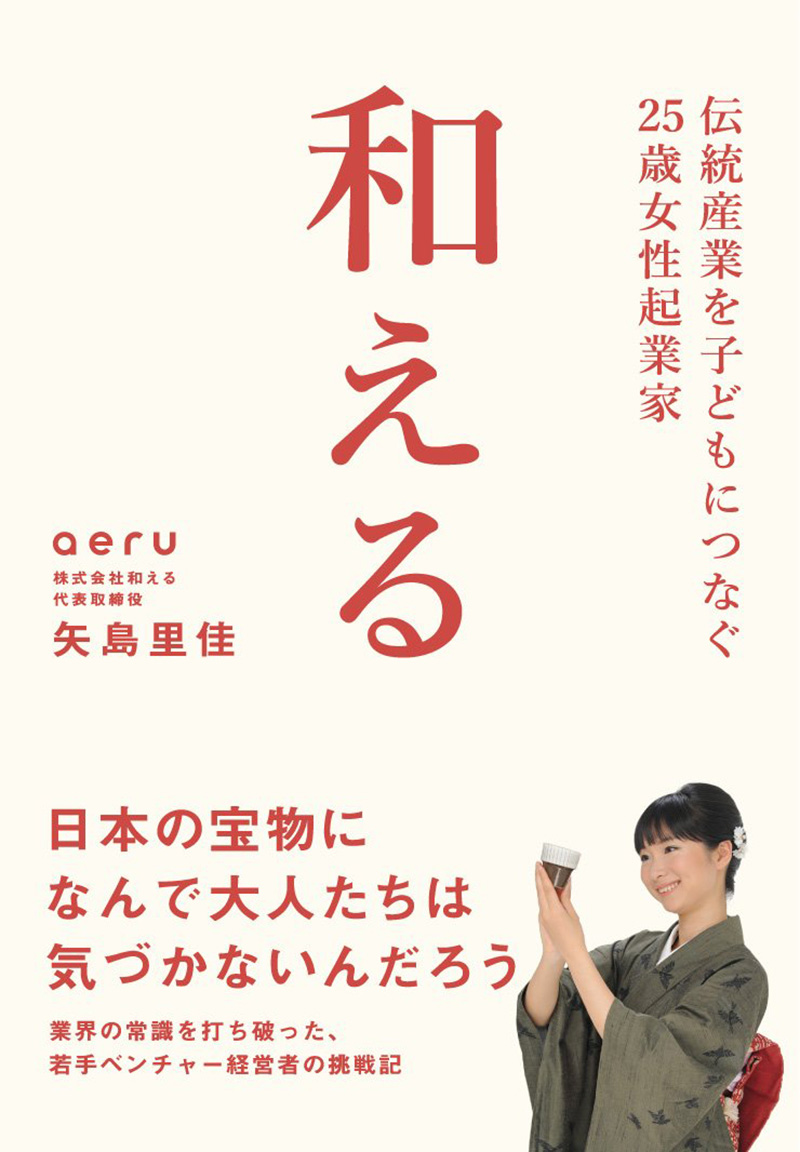

矢島さんの著書『和える-aeru- (伝統産業を子どもにつなぐ25歳女性起業家)』(早川書房)。矢島さんのこれまでの人生の歩みと仕事にかける情熱などが詳しく書かれている

子どもの頃から、日常的に自分の想いを実現させるためには、どうしたらよいのかを考えて実行していたので、職人さんを取材するために企画書を書いて連載の機会を探しに行くことは、私にとってはあまりハードルが高いことではありませんでした。

先日、早川書房さんから『和える-aeru- (伝統産業を子どもにつなぐ25歳女性起業家)』を出版させていただいたのですが、執筆にあたり幼い頃のことをいろいろ思い出して、こういうことも今の私につながっている要素なのかもしれないな、と気がつきました。

伝統産業の魅力と問題点に気づく

──全国の職人を取材して得たものは?

2009年から約3年間、全国の若手職人を取材して回ったのですが、このときの経験が、和えるを立ち上げる直接のきっかけとなりました。このとき取材をした職人さんの中には今、一緒にお仕事をさせていただいている方もいます。

やはり自分の目で直接職人さんの仕事ぶりを見て、伝統産業の技術や仕事にかける想い、その手で作り出される伝統産業品の魅力に惹きこまれました。一方で、年々衰退しているという事実にも直面しました。その要因については、後継者不足、伝統産業品が売れない、今の時代に合わないなど、職人さんたちは、いろんな理由を教えてくださったのですが、本質的、根本的な原因は伝統産業について多くの人々が「知らない」という一言に集約されると感じました。

私は中学生の時に、「職人」という職業を知らなかったので職人になろうとは思いませんでした。もし茶華道部に入っていなければ、伝統産業を知らないまま一生を終えていたかもしれません。私の多くの友人たちも、「日本に生まれながらにして、日本のことを知らない。もっと日本のことを知りたい」と話していました。このままでは、日本の伝統産業の後継者も、伝統産業品をほしいと思う人も少なくなるし、今の時代に合わないという以前に、存在自体を忘れ去られてしまうのではないかと思いました。

人はまず、知ることで興味を持ち、そこから何かしらの行動を起こします。ですから、日本の伝統産業について知る機会を増やすことで、興味を持つ人が増えます。その結果、自分自身が作り手になる人、買い手になる人、伝え手になる人など、何かしらの行動が生まれてくるのではないかと思いました。だからこそ、「知ること」がすべての出発点で、まずやらなければならないのは、その機会を増やすことだと思いました。では誰に知らせるのが一番良いのかと考えたとき、自分の価値感、文化や習慣が完成された大人よりも、今日生まれて地球にやってきたばかりの赤ちゃんからスタートするのが、実は遠回りなようで一番早い解決策なのではないかと思ったのです。

<$MTPageSeparator$>和える誕生

──企業に就職するという道を選ばなかったのはなぜですか?

最初、大学を卒業したら日本の伝統を次世代につなげるため、職人さんたちの技術や魅力を伝えたいと、赤ちゃん・子どもたちのための日用品を職人と共に作っている会社に就職しようと思っていました。そこで、いろいろ調べたのですがそういう会社は見当たりませんでした。ならば自分でやるしかないと、大学3年生のとき東京都・東京都中小企業振興公社主催の学生起業家選手権に「日本の伝統をなでしこキッズに伝える!」という事業プランでエントリーして最上位の優秀賞をいただきました。そのときの賞金150万円で、2011年3月、大学4年生のときに株式会社「和える」を起業しました。

結果として、私は今の仕事は一番自分がやりたかった「伝える」仕事に就けたと感じています。モノを通して語り、日本の伝統を次世代の子どもたちに伝えているのです。

──起業するとき、不安や迷いはありませんでしたか?

22歳、元々何も持っていないので、失うものは何もないですし、当面は自分が生きていける分を稼げればなんとかなると思ったので、あまり怖さは感じませんでした。

社会に育てられた

──22歳の若さで一人で起業して、まだ3年半しか経っていないのにしっかりした経営理念をお持ちで、経営も順調とのことですが、誰か特定の人に師事したりという経験は?

私の中に「理想の大人くん」がいるのです。イメージとしては、人型クッキーの背面のようなイメージです。「理想の大人くん」は私が出会ってお話させていただいた人たちの、良いところ、魅力的なところ、見習いたいと思ったところを、少しずつ取り込んでいきます。

経営理念やものづくりをする上でのポリシーなど、私の考え方の軸となっていることは、誰か特定の人に教わったわけではなくて、今まで私に関わってくださった方々、社会のみなさんに教えていただいたのだと思っています。昔は社会で子どもを育てていたといわれていますが、まさにそのような感覚で育てて頂いているような気がします。社会の多くの大人の方々がさまざまな挑戦の機会や、ものの見方・考え方、知恵をくださいました。いろんな人の良いところを吸収して、翌日には自分の糧にしていくということを繰り返してきたように感じます。こういうことが私にとっても、和えるにとっても一番貴重な体験だと思います。

<$MTPageSeparator$>ワークとライフは一心同体

──ワークライフバランスについてはどのように考えていますか?

まず大きく自分の人生というものがあって、その中に生活、仕事、旅行、家族、友達などがあるので、そもそもワークとライフのバランスを考えるということはしていません。例えば出張もずっと仕事をしているわけではないので旅ともいえるし、その中で商品開発をする上での新たな発見があれば仕事につながりますよね。また出張には社員を連れて行くこともあるのですが、一緒に仕事をしているともいえるし、仕事のほかにも地域の食べ物を食べたり、日本酒を飲んだり、地域ならではのお祭や、歴史的な場所を訪れたり、さまざまなものを見て、体験して、感じることで美的センスも磨かれます。だからライフからワークを取って、この大きなライフとその中に本来含まれている小さなワークを並べることはできないと思います。

──では矢島さんにとって働くということは?

生きることそのものですね。

──「和える」のWebサイトに、「和えるではみんなが自分の得意を活かした働き方をしています」と書かれてあったのですが、これはどういう意味ですか?

私たちは少人数のベンチャーなので、1人がやらなければならない仕事は複数の職種にまたがりますが、なるべくその人に向いていそうな仕事をメインに担当できるように割り振るよう心がけています。

この仕事は自分よりもあの人の方が得意だから任せよう、でもこの仕事は自分が得意だから率先してやろう、という感じで、全員がお互いの能力・適性・スキルを認め合い、相互補完できるような、お互い様の循環が起きる会社にしたいのです。苦手なことよりも得意なことを伸ばした方が会社全体としても良い結果がでると思うのです。

和えるのスタッフと一緒に

──矢島さんのこれまでのお話をうかがっていて、順風満帆な感じがするのですが、挫折感を味わったことなどはないのですか?

もちろんやりたくてもできなかったことや失敗したことはたくさんあります。そんなときは一度は落ち込みますが、すぐにこの失敗があったから学べたことを考え、その失敗を次に活かすことができれば、それは成功につながるのです。

常に道の途中

──今後の具体的な事業展開は?

現在まさに準備中なのですが、2016年から2017年くらいに京都にもう1店、aeruの直営店を出店したいと考えて準備を進めています。『aeru kyoto(仮)』ですね。京都なので町屋をお店にしたいと思っています。東京の目黒駅徒歩3分のところにオープンした『aeru meguro』は、和える君のお家。『aeru kyoto(仮)』は、和える君のおじいちゃん、おばあちゃんのお家をイメージしています。

──矢島さんが目指している究極の目標は?

私は小さい頃から伝記が大好きで、小学校3年のとき図書室にあったキュリー夫人やライト兄弟などの伝記マンガを全部読みました。それがとても楽しくて私も将来、彼ら彼女らのように、伝記になるような人間になりたいと思ったのです。

その理由は、伝記に載っているみなさんは、人々の役に立つ発明や、物事の考え方などを考案した方々ですが、最初から人のために役に立ちたいということを目標に頑張ったわけではなく、突き詰めると自分が楽しいからやっていたと思うのです。まずは自分の興味関心から入って、やっているうちにどんどんおもしろくなって一生懸命頑張った結果、人類や社会のためになっていた、人びとのライフスタイルを変え、新たな文化を生み出すことになったという人の一生の物語。その生き方ってとってもおもしろそうだなと思って、私も彼ら彼女らみたいな生き方をしたいと思ったのです。

例えばマリー・キュリー氏はラジウムを発見してX線検査ができるようになりました。これは病気を早期発見できるというライフスタイルを生み出しました。その結果、医療業界でX線を使うことは当たり前の文化になりました。ライト兄弟も飛行機を作ったことで新しいライフスタイルを生み出し、それが今では全世界の人が移動するために飛行機を使うようになったことで、一つの文化になっています。

和えるが今取り組んでいることは、日本の伝統産業を新しい視点で捉え直すことによって新たなライフスタイルを生み出すことです。最終的には、それが文化にまで昇華したらうれしいです。

ですので、永遠にゴールはあるようでない、常に道の途中みたいな感覚です。もちろん常に短いゴールを設定していますが、本当の意味での人生の最終ゴールは、自他共に文化を生み出したと思えるときでしょうね。文化を生み出したという手応えを感じながら人生を終えることができれば最高ですね。そのためにも、日々、仲間とともに、まずは自分たちができることから一歩ずつ、丁寧に着実に進んでいきたいと思います。これからも、どうぞよろしくお願いします!