池島での活動

──後編では、まず地域おこし協力隊として3年間、池島で具体的にはどのような活動を行ってきたのかをお聞かせください。

小島さんが池島赴任直後に開設したブログ"九州最後の炭鉱「池島」より"

念頭にあったのが、観光で島を再生したいという思いです。そのために島に残された炭鉱遺跡、産業遺産などの資源を活用してたくさんの人を呼びたいと思い、「記録より記憶に残るまちづくり」というテーマに沿っていろいろな活動を行ってきました。最も手応えを感じられたのは、池島のPR、外部への情報発信です。それまでは池島の基本的な情報が何もありませんでした。でも島には素晴らしい産業遺産や人懐こい優しい人びとなどここにしかない観光資源がたくさんあるので、その基本情報さえしっかり発信できれば自然と人が来るんじゃないかと思い、まずブログ『九州最後の炭鉱「池島」より』や、WEBサイト『「ようこそ炭鉱体験「池島」へ』を立ち上げて、炭鉱見学について、池島へのアクセス方法、宿泊情報、お店紹介などの基本情報を赴任して2ヶ月以内にアップしました。

──Webサイトを拝見しましたが、知りたい情報がひと目でわかってとても使いやすいサイトだと感じました。

Web制作会社で実際にWebサイトを作っていたことや、2005年くらいから運営していた社会科見学のブログをやっていたことが役に立ちました。社会科見学のブログでは賞をいただいたりしていたので、ブログの作成・更新は得意だったんです。また、Facebookで『炭鉱島「池島」応援隊』立ち上げて池島の紹介、活動報告を逐一行いました。

Facebookファンページ『炭鉱島「池島」応援隊』

──島内の写真もたくさん掲載されていますが、異様というか迫力があって興味を惹かれました。

やっぱり視覚に訴えた方がインパクトは強いし、島に来たいという気持ちをより喚起できると思ったので、カメラ機材を持って島をめぐり、炭鉱、発電所、池島を一望できる山頂から風景などの見どころを撮影して紹介、発信しました。このときも社会科見学を通して独学で身につけた撮影技術が活きました。

Webサイト「池島」に掲載されている小島さん撮影の写真

クリエイターの招致

クリエイターの招致にも積極的に関わりました。2012年11月全国石炭産業関連博物館等研修交流会で軍艦島池島視察ツアーの企画が出た際、船に空きがあったので長崎市から乗船希望者がいないかと相談されました。この時、「のぼうの城」や「ガメラシリーズ」などで有名な映画監督の樋口真嗣さんなど親交のあった映画監督や「怪獣絵師」として知られるイラストレーターの開田裕治さんを含むクリエーターらに声をかけたところ参加してくれました。この時の視察が元で、後にPV「enchantMOON」が炭鉱で撮影され、今年公開予定の大作映画「進撃の巨人」のロケ地として軍艦島が選ばれたのです。実は池島も候補になっていたのですが、大勢のスタッフが泊まる宿泊施設や食事をする場所がないなど、ロケ隊の受け入れ体制が整っていないという物理的な事情で残念ながら実現しませんでした。

また、社会科見学で繋がった情報発信力、社会的影響力の強い漫画家や映画監督やイラストレーターやライター、写真家、作家などのクリエイターのみなさんの力を借りて池島を世に広めようと、クリエイターズツアーを2度開催しました。2013年6月に前述の開田裕治さんと一緒に開催した第1回のツアーでは、島内ガイドや炭鉱見学に加えて、池島小中学校の子どもたちとクリエイターたちが一緒に絵を描く「イラストレーターと絵を描こう」を実施しました。開田裕治さんが直接子どもたちに絵の描き方を教えるというもので、子どもたちもとても楽しそうでした。また、世界的にもファンが多いイラストレーターで漫画家の寺田克也さんに観客の目の前で絵をライブドローイングをしていただきました。そのときの絵は宿泊施設の中央会館に展示しており、寺田さんのファンがその絵を見に池島を訪れています。

池島中央会館に飾られている寺田克也氏の絵

2013年11月にも開田裕治さんと2回目のクリエイターズツアーを開催しました。この時は「かあちゃんの店」という食堂の壁にさまざまなクリエイターが島への想いを書いたことがきっかけとなり、一般の方たちも思い出を残してくれるようになりました。プロの方の絵も多く、ここもひとつの観光名所になっています。

このツアーの模様は、参加したクリエイターやメディア関係者が各自のブログで発信してくれたり、Webメディアなどで記事を書いてくれました。また、クリエイターズツアーの開催が決定した時点で個人的な知りあいのメディア関係者に告知メールを送ったり、長崎市を通じてテレビ局や新聞社や雑誌編集部に送ってもらったところ、NHKを含めたテレビ4社、新聞3社が取材に来てくれて、全国に報道されました。

また、僕が作った池島のWebサイトを見て、メディアから取材依頼が来るようになり、その際のコーディネートや島内ガイドも行いました。その模様も、各種新聞や雑誌で報道されたり、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」(2013年9月25日放送)、TBS「Nスタ」(2013年11月7日放送)テレビのニュース番組や「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ」(2013年4月26日放送)などの人気バラエティ番組で放送されました。

<$MTPageSeparator$>次のフェーズへ

島を訪れた長崎大学の先生と学生を案内する小島さん

──テレビの影響力は絶大ですからさらに池島の認知度が上がったでしょうね。

赴任2年目には僕の知り合い以外で池島を訪れる人が増えました。最初の目標は自分自身が池島を知ること。そして、知り得た情報を誰もが見れる場所に陳列していくことでした。Webでの情報発信を通しそれがある程度達成できたので、次のフェーズでは来た人をどうもてなすか、彼らの満足度をどこまで上げられるかを課題としました。

そこで、島に来る前に連絡をくれた人や、たまたま島の中で知り合った人には、島に愛着をもってもらいたい、もっと島を好きになってもらいたいという思いで島内の見どころを案内していました。案内していて「すごいですね!」とか「おもしろいところですね!」「こんなところ初めてです」という言葉を聞いた時、心の中でガッツポーズをしていました。それはそのまま僕が初めて池島に来た時に感じたことであり、僕が池島の地域おこし協力隊に応募したそもそもの動機である「この島のすごさを伝えたい」ということそのものだったからです。

大学や研究者とも連携

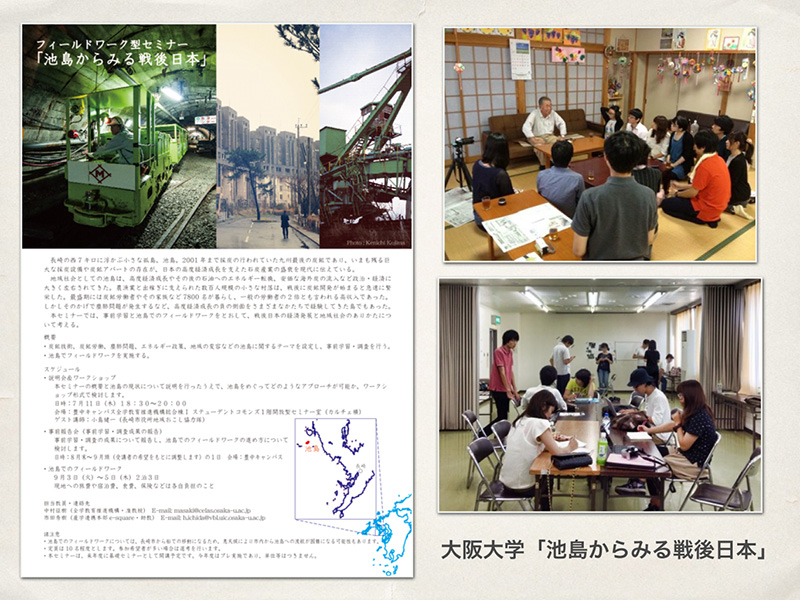

島には社会科見学時代に知り合ったおもしろい人たちが毎週のように来てくれていたのですが、その中にはクリエイターだけでなく大学の研究者もいました。2012年に大阪大学の先生が遊びに来てくれたとき島内を案内したところ、僕みたいに池島をすごくおもしろいと感じてくれて、もっと深く島のことが知りたいから「池島からみる戦後日本」というテーマで研究してみたいと。そこで島に昔から暮らしている人々を紹介して島の歴史を先生や学生に話してもらいました。その後、逆に学生が池島を歩いたり話を聞いたりして感じたことを、島の人たちの前で発表するということもしました。

そしてこの大阪大学の研究は、日本の戦後の産業史を知る上で貴重な体験だということで、2014年度からは単位が修得できる正式な授業になりました。池島に興味をもった学生は各自テーマを決めて研究しています。その後もその先生は京都大学や長崎外語大の先生たちと一緒に何度も島に来ています。そのほかにも信州大学や近畿大学、大阪産業大学、宮崎大学などいろんな大学の先生が池島に興味をもち、続々と訪れています。というのも、池島の資料はこれまであまり世に出ておらず、アカデミックな世界でまだほとんど手を付けられていない場所なんです。ゆえに島そのものが貴重な資料だし、誰も手を付けていない分野が豊富に残っているからこそ研究者としては魅力なんでしょうね。

池島の記録・アーカイブ化

このような大学との活動ともリンクするのですが、僕自身、島のお年寄りたちの話を聞いてICレコーダーやビデオカメラで録音・録画して保存してきました。また、島の人が持っている昔の池島に関する新聞記事などの資料や、行政センターや学校などにあった写真をスキャナで読み取ってデジタル化し保存しました。その資料を再度地域の方々に見せるとやっぱり懐かしがったり喜んだりするんですよね。こうすることでコミュニティを活気づけつつ新たな情報を得たりしました。また、それらの資料を見せるだけではなく、地域の方々に配りました。こうしておけば、僕の協力隊としての任期が終わり島から出た後も、池島の資料が誰かの手には残りますからね。

島をよく知る長老たちの話を記録

この島に人がいつまで住んでいられるかは誰にもわかりません。この島も島の人も日本にとってとても貴重な存在なので、後世に残したい。いつか池島から人がいなくなってしまった後もいろいろなことを記録し、公開しておけば後世に残ります。それは、観光事業よりも、今池島に住んでいる人にとっても長崎市にとっても必要なことなんじゃないか、そして僕がやらねばならないことなんじゃないかという思いでやっていました。

その他には島の史跡に解説板を立てたり、島に来た人が現地でインターネットによる情報収集、SNSやブログ等で情報発信がしやすいように島唯一の宿泊施設である池島中央会館にインターネット回線を引いたりしました。

とにかく任期中は島の外から人を積極的に呼びこむことで、口コミの連鎖を狙うと共に、私の任期後も池島を見守る人々を生み出そうと試みていました。

※小島さんが池島で行ってきた活動の詳細(2013年12月長崎市地域おこし協力隊活動報告会での資料)

3年間の総括

──今年(2014年)の8月いっぱいで任期を終えられたわけですが、3年間を振り返っての率直な感想は?

あっという間の3年間でした。感覚としては1年くらいしか経っていないような感じですね。思うようにならないこともいろいろありましたが、すごく楽しかったです。

──主な成果は?

これまでお話したような活動をしたことで、よりたくさんの人が島に来るようになりました。最終的には、協力隊に就任した2011年と比べ、炭鉱見学に参加した人は約8倍に増え、炭鉱見学以外のカウントされていない人も含めると、来島者は10倍以上に増加しました。協力隊として、島の魅力を発信して、認知度を上げ、島に来る人を増やすという第一の目標は達成できたと思います。また、任期中に蓄えた資料や動画もたくさんあり、今後も少しずつ公開していけたらと思っています。

<$MTPageSeparator$>幸福度を上げたかった

──池島の地域おこし協力隊員として一番大切にしていたことは何ですか?

地域おこしのメインの目的は経済の活性化だと認識している人は大勢いると思いますし、僕自身池島に来た当初はそう思っていました。しかし高齢化が進み、人口も200人以下に減り続けているこの島が経済的に発展していくのは少々無理がある。そうなるためには島の外部から無理矢理お金を注入するしかなく、現時点それはこの島の理にそぐわないんじゃないかなと思いました。現在も炭鉱さるくを実施するために長崎市から補助金が出ていますが島にほとんどお金が落ちていないのが実状です。その理由はいろいろありますが、この島固有の問題として現時点で難しいことは確かです。3年という限られた期間で経済を回すようにすることだけが地域おこしじゃないと思い、何をするべきかと考えたときに、今島に住んでいる人たちの幸福度を上げることが一番大事なんじゃないかと思いました。

その一環として、島に来た人と島のお年寄りたちが交流できる場を極力作っていました。島のお年寄りは、外から来た人に自分の知っていることを伝えたい、聞いてもらいたいと思っていて、それが一番喜ぶことなんです。僕自身や大学の先生、学生が島のお年寄りに話を聞きに行ったのもそのためです。そこまでじゃなくてもちょっとした触れ合いでもいいんです。たまたま池島に来た人がおじいちゃんとグランドゴルフをする機会を作ったことがあったのですが、後におじいちゃんたちが「あのときは楽しかったね」と言ってくれました。そんなとき、僕は心の中でやった! と叫ぶんです。島に来た人も島の人と交流できたことをとても喜んでいました。人との触れ合いってそれだけで記憶のキーフレームになると思うんです。そういうキーフレームを作ることで池島を思い出してもらえる可能性が増える。時にはまた遊びに来てくれる。そうやって人と人のご縁ができあがる。それも大事な地域おこしだと思うんです。そういうことを大事にして3年間やってきたつもりです。

島の長老の話に耳を傾ける長崎大学の学生たち。長老もうれしそうだったのが印象的だった

島の唯一の診療所を訪れ医師の話を聞く機会を設けた

任期終了間際にはいろんな島の人たちが毎晩送別会を開いてくれて、口々に「小島君が来てくれてから若い人が大勢島に来るようになって島が活気づいた」「若い人たちと話せて楽しかった」というありがたい言葉をいただきました。あまり接触のなかった人からも「小島くんは本当によくやってくれた」と、言ってもらえたのがとてもうれしかったです。色紙や感謝状までいただいたときはさすがに泣けました。

──地域おこし協力隊員として池島に来てよかったと思うことは?

池島の人たちと触れ合えたことが一番大きいです。高齢の方が多いのですが、息子のようにとてもかわいがってもらいました。僕にとって池島は第2の故郷以上の故郷となりました。それがすごくうれしい。3年やってきてよかったなと思うのはこの人の部分ですね。池島の人たちってみんな人懐っこいんですよ。僕は人とフランクに接するのがそんなに得意ではないのですが、僕も彼らと同じように接することでみんなと友達になれました。人との接し方という部分でとても勉強になりました。

──池島の3年間で得られたものは?

池島に来るまでは、当然ですが友達や知り合いはほぼ関東近県の人でした。でも池島は個性的な島だからこそ全国各地からいろんなおもしろい人が来ます。彼らと出会ったことで新しい人的ネットワークが広がったことが一番大きな収穫であり財産ですね。僕の今後の活動に確実につながると思います。

──難しかったことは?

長崎市側との連携ですね。他にももっとやりたいことがあって、いろいろ申請したのですが、一度許可が降りたもののよくわからない理由で却下されたり、任期修了直前に許可が降りたりと不可解な対応が多かった。地域おこしには行政と協力隊員との深いレベルでの意思疎通、目的の共有化、協力が必要不可欠です。長崎市側はなんのために池島に協力隊を募集したのか、そのあたりを真剣に考えていただきたかったですね。

おもしろいかどうかが大事

──これまでの仕事選び、働き方で大切にしてきたことは?

何かをやるとき、お金になるかどうかというよりも、それをやっておもしろいかどうかが一番大事な判断基準ですね。特に最近の僕の働き方は世の中をかき回せるか、僕のやることで人が、世の中が動くかどうか。それがおもしろいと感じていて、それを重視して仕事や働き方を選んでいます。あとは将来に何か残せるかも重要な要素です。

──小島さんにとって仕事とは何か、働くということはどういうことでしょう。

僕は子供時代からゲームが大好きでゲームばっかりやっていたのですが、仕事もゲームのような感覚でやっています。地域おこし協力隊の仕事はまさにRPGでした。おじいちゃんの話を聞いて何かを取ってきたり、誰かに貰った物を誰かに渡して違う物を貰ったり。リアルRPGを3年楽しんでいたんです。そして、それで得た情報をアウトプットすることで、池島に興味を持った人が増えて、訪れる人も増え、訪れた人とやりとりしていくうちにまた話が大きくなり...と、そんな3年間でした。

僕がやりたいのは、これを押せば社会がおもしろくなりそうだなと思うスイッチを押すことなんです。そのためにこの仕事をやる、みたいな。つまり僕にとって仕事とは、やりたいことをやるために必要な手段にすぎない。だから仕事はなんでもいいんです。そもそも単に生きていくためなら何をやったっていいわけですからね。今回地域おこし協力隊員として池島に来たのも、世界に2つとないこの貴重な場所をどうにかして多くの人に知ってもらいたい、そうすればもっと池島も僕もおもしろくなりそうだというのが原点にあって、そのためには地域おこし協力隊になるのが一番手っ取り早いと思ったからですね。

例えば池島に来た人のガイドをすることもスイッチを押すことなんですよ。この人はこの辺のスイッチを押せばおもしろがってくれそうだなと思うスイッチを探して押してみる。例えばここを見せてあげれば喜びそうだなと思うところに連れて行って「ここおもしろいですね」とか「これすごいですね」と喜んだり驚いたりしたとき、やったと思うんです(笑)。そうするとTwitterやブログに書いてくれたり、あるいは後日別の人を連れて再訪してくれたり、大勢に紹介してくれたりしますし。

今回期間限定の準公務員という立場になってわかったのが、公務員って社会を変えることのできるいろんなスイッチを押しまくれる権限をもっているのに、慎重になりすぎてほとんど押していないってことです。それはもったいないなあと思いますね。

<$MTPageSeparator$>任期終了後のキャリア

──任期終了後は?

いろいろと選択肢はあったのですが、池島に来たばかりのときに参加した軍艦島関連のシンポジウムで知り合った長崎大学の研究者から、地域おこし協力隊の任期が終わったらうちに来ないかと誘っていただいて、9月1日から長崎大学のインフラ長寿命化センターという研究室で、産学官連携研究員として働いています。

──インフラ長寿命化センターとは?

高速道路や橋梁など、日本の基幹インフラは今から40年前の高度成長期にできたものが多く、今その老朽化が大きな問題になっています。現在も交通の要衝や経済の大動脈となっているので、簡単には作り変えることはできません。かといって何もしなければこれからどんどん朽ちていく一方なので、その寿命をどうやって伸ばすかという研究をしているのがインフラ長寿命化センターです。こういう研究を専門にしているところって日本でもまだ2、3カ所しかないんです。

インフラ長寿命化は今後ますます社会に必要とされる、これから伸びる分野なので、いろんな人にちゃんと知ってもらう仕事っておもしろいなと。また、広報的な仕事だけどそれによって動く人が出てくるかなと思ったので、この仕事をありがたく受けたわけです。

──長崎大学は小島さんのどういうところを評価して声をかけたのでしょう?

インフラ長寿命化センターって、たぶんその名称すら聞いたことのない人がほとんどで、ましてや研究している内容なんて知っているわけがないですよね。でも今の日本にとってすごく重要な問題に取り組んでいるので、インフラ長寿命化自体の認知を上げること。そこで小島ならうまく長崎大学長寿命化センターの話題づくり、啓発をして、認知度を上げてくれるだろうと期待してくれたようです。

──池島の認知度を上げたことが評価されたということですね。

それプラス、僕のことを社会科見学時代から知ってくれていて、記事も書けるし写真も撮れるし動画編集もできるし、Webサイトも作れる。情報発信をするときに、一つのスキルだけじゃなくて、複合的なスキルをもってる点が決め手になったようです。

──具体的にはどのような作業を?

インフラ長寿命化センターでは道路を守る「道守プロジェクト」を行っていて、そのプロジェクトの企画・提案・運営や県内各地の担当者との打ち合わせ、非破壊検査の実演、講義、講師、HPの作成・管理・更新・情報発信、DVD撮影・編集、広報誌の作成、シンポジウムのポスターの作成などを行う予定です。

キャリアのわらしべ長者

──今後の目標は?

当面は長崎大学のインフラ長寿命化センターの知名度アップと啓発のために頑張ること。インフラ長寿命化といえば長崎大学というところにまでもっていきたいですね。

それと東京でも行っていたのですが「サイエンスシート」をやりたいですね。サイエンスシートとは科学者と一般の人がピクニックにでかけて一枚のレジャーシートの上で科学について楽しくおしゃべりをするイベントです。どうしても科学者というと雲の上の人と思われがちですが、その先入観を取っ払いたい。例えば八百屋さんは野菜や果物のプロ。科学者は科学のプロ。プロであることにおいて両者の間に差はないので、対等に話せばいいわけです。長崎大学の教授もそのシートに巻き込みたいなと。長寿命化センターだけじゃなくていろんな方面に手を出して行こうかなと思っています。その方がおもしろいので(笑)。

── 一見行き当たりばったりで脈絡のないキャリアに見えて、これまでやってきたことが確実につながっていますよね。

そうですね。僕は長期的な目標は立てません。というか立てられない(笑)。5年後、10年後のことなんて考えられません。いつもそのときにおもしろそうだなと思ったことを取りあえずやってみたら新しいスキルが身について、それが次にやってみたいことに活かせる。そうしていくうちに以前取り組んでいたことより、規模も社会に及ぼす影響も大きなことに取り組めるようになる。次の仕事はさらに大きなフィールドで、リアルなRPGをできそうなのでワクワクしてます。今後もキャリアのわらしべ長者みたいな感じで生きていければと思っています。