コンプレックスの塊だった

──前編ではREADYFOR?の仕組みや米良さんの役割・仕事についてお聞きしましたが、後編ではまずREADYFOR?立ち上げの経緯について教えてください。やはり学生の頃から人がやらないようなことをやりたいとか社会を変えたいと思っていたのですか?

いえいえ、とんでもないです! そもそも私は小さい頃から人と違うことを好んでするとか、将来絶対に叶えたい夢をもっていたとかは全然なくて、本当に普通の子どもでした。むしろ、無個性というかいつもぼーっとしているような子どもで、さらに父や祖父は個性的でクリエイティブな人たちだったので、彼らに比べて自分なんてバカだしダメな人間だなとずっとコンプレックスを抱いていました。高校でも特にやりたいことも将来の夢も何もなかったですね。

転機が訪れたのは大学時代です。私は小学校から大学まで一貫教育を行っている私立の学校に通っていたのですが、成績がよかったのでより上の大学を目指そうと大学受験をして慶應義塾大学の経済学部に入学しました。ここで私の人生を大きく変える出会いがありました。

3年生のときにインターゼミで当時東京大学大学院数理学研究科准教授だった松尾豊さんと出会いました。松尾先生はWebと人工知能の研究を行っており、当時「あのひと検索 スパイシー」(以下、スパイシー)というあらゆる人のプロフィールとつながりを知ることができる人物検索Webサービスを開発中でした。松尾先生からインターネットのことを教えていただいて、無限の可能性と面白みを感じて、スパイシーの開発プロジェクトのメンバーに加えていただきました。たくさんの人が集まって今までにない、社会にインパクトを与えられるサービスをつくることはとてもおもしろく、スパイシーの研究・開発のお手伝いに没頭しました。

READYFOR?の原型をつくる

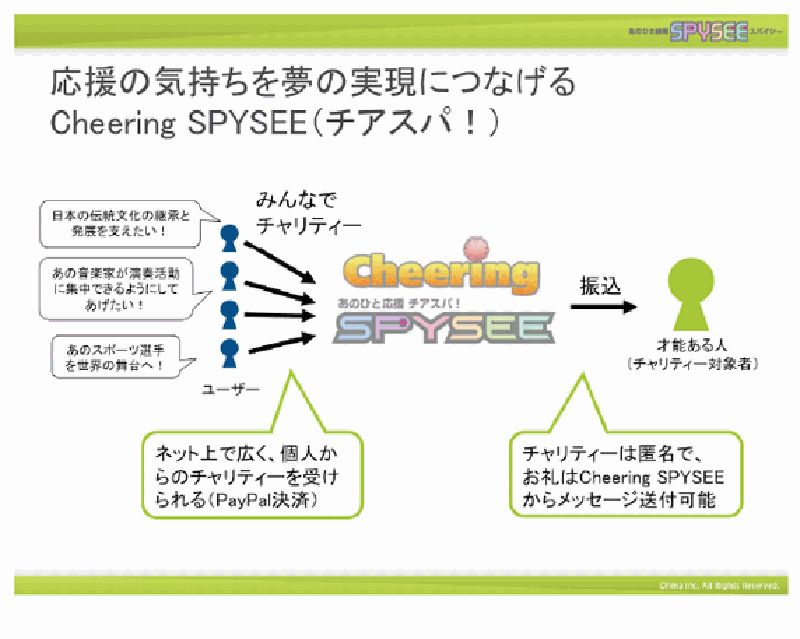

4年生のときには、何か成し遂げたいことをもっている個人を応援できるサイトをつくれないかと松尾先生に相談して、「cheering SPYSEE」(あのひと応援チアスパ! 以下、チアスパ)という、何かに取り組む人が、ネット上でたくさんの個人から少額ずつ寄付を集められるサービスを立ち上げました。私自身、パラリンピックのスキーチーム日本代表のワックス代100万円の寄付を募るプロジェクトを立ち上げ、成功させました。自分で手を動かして何かをつくって成果を出せたので、今の私に至る大きな原点だと思います。

チアスパの仕組み

──チアスパはまさにREADYFOR?の原型のようなサービスですね

確かに成功は収めたのですが、このままではいけないと思いました。というのは、このサービスは、いわゆる「ネット投げ銭」的なプラットフォームなので、確かに支援された側はうれしいのですが、支援した側はあまり楽しくないしメリットがありませんでした。ここがREADYFOR?との最大の違いです。つまり、スキーチームの監督やハンディキャップをもつ選手たちはすごく頑張っているから支援をしてくださいとネットで訴えかけてお金を集めたのですが、それ自体があまり楽しいコミュニケーションではないなとすごく感じたんです。支援者にはもっと純粋に彼らの活動自体を知って、おもしろそうだから支援したいと判断した上で主体的にお金を出してほしいし、支援する側とされる側が何らかの形でつながって、長期的に一緒に活動し、結果を出したときは一緒に喜びを分かち合うという仕組みをつくりたい。そしてみんながやりたいことに気軽にチャレンジし、実現できるようなプラットフォームをつくりたいと強く思うようになったんです。そういう意味では、このチアスパがREADYFOR?の原型だといえるでしょうね。

イギリスの大学へ留学

──大学3、4年生のときは一般の学生のようにインターンや就職活動はしなかったのですか?

やりましたよ。ただ、これからの世の中はインターネットがトレンドになると確信していたので、もう少しインターネットの世界を勉強したいと思っていましたし、スパイシーのようなワクワクするプロジェクトを途中でやめたくないなと思っていました。それでいったん海外へ出てこれからのことをじっくり考えようと思い、ロンドンのロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE/ロンドン経済学校)に留学したんです。

<$MTPageSeparator$>留学先で衝撃を受ける

──留学してみてどうでしたか?

LSEは世界でもトップクラスの優秀な大学なのですが、学生はみんなとても自由に生きていて、衝撃を受けました。日本の大学の場合、就職活動の時期が来ればほぼ全員の学生が一斉にリクルートスーツに身を包み、50社100社は当たり前のように受けますよね。でもLSEの学生はそういう感じじゃなくて、研究したいことがあれば大学に残って研究したり、好きなことがあればそれを仕事にするために努力するということをみんなしてたんです。いわゆる就職活動というものが存在しなかった。それを目の当たりにして、この差は何だ、そして日本の就職活動っていったい何なんだと衝撃を受けたんです。

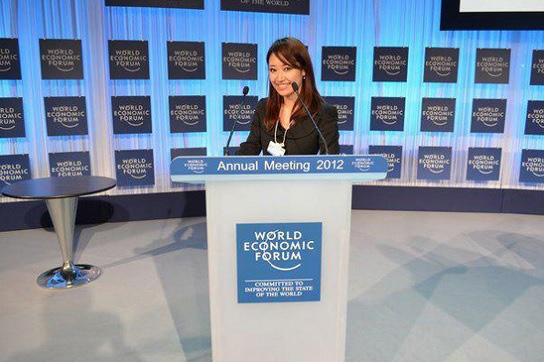

LSE留学時代(左から2人目が米良さん)

──確かに新卒一括採用は日本独自の採用システムですよね。

そうなんですよね。日本独自のシステムよりも世界のトップクラスのやり方に合わせた方がいいじゃないですか。だから自分がもう少し追求したいことがあるならやってみようと思い、就職するのはやめて、帰国後、慶應大学大学院のメディアデザイン科に入学しました。

スタンフォード大学へ

──留学したことも今の米良さんをつくる上でひとつの大きな転機となっているんですね。大学院に入ってからは?

大学院に入学してからも松尾先生の研究室に出入りしていたのですが、松尾先生がアメリカの学会に出席することを聞き、その後にITベンチャーが密集しているアメリカの情報・通信産業のメッカ、シリコンバレーに行くことを知りました。とても興味があったし、ちょうどゴールデンウィークの時期だったので、私も幾人かの学生と一緒に同行させてもらったんです。その期間中、いろいろな起業家と会って話を聞いたのですが、中には私と同世代なのにすごいことをしている人もたくさんいました。そういうライバルが身近にたくさんいるような環境に身を投じればすごく刺激になるし、成長の糧にもなるから私も大学院を修了したらここで勉強したいと思いました。

そのようなことを帰りの飛行機の中で松尾先生に話すと、「大抵の人はこれをやりたいとか言っても口だけで実際にはやらないんだよね」と言われて、絶対に留学してやるとさらに決意を固めました。帰国した日から留学の手続きを始め、大学院と交渉を重ね、翌月からスタンフォードに留学したんです。

──スタンフォード大学の授業はどうでしたか?

スタンフォード大学は周りにすごいと思うような刺激的な学生がたくさんいて、やはり留学してよかったと思いました。私自身も留学中にできるだけいろんなことを吸収しようと懸命に勉強しました。今でも忘れられないのが、あるときに受けたアントレプレナーシップの授業。講演をしに来た女性の卒業生が、私と年齢が変わらないのに「自分がつくった会社をグーグルに売却した」みたいな話を誇らしげに語り始めたんですよ。その話に大きな衝撃を受けました。

というのも、大学3年生の就職を考える時期にダニエル・ピンクの大ベストセラー『ハイ・コンセプト』を読んで、「これからは組織ではなく、価値を生める突出した個人だけが生き残ることができる時代だ」と書かれてあった内容にすごく感銘を受けて、以来私のバイブルになっていました。卒業生の彼女の「自分の能力を最大限に発揮して、自分のやりたいことで世界と戦ってナンバー1になるんだ」というような話を聞いた時、「これぞまさに私があこがれていた『ハイ・コンセプト』の世界だ!」と感動したんです。

と同時にすごく悔しい気持ちにもなりました。私と歳が変わらないのになんてすごいことをやっているんだ、それに比べてなんて私は小さいんだと。そう思わせてくれる人は日本にはいなかったので、私も彼女のようにただサービスをローンチして終わりではなく、社会を動かす人になりたい。日本でなんとなくWebサービスをつくってます、みたいなので終わりたくないと強く思ったんです。

クラウドファンディングとの出会い

それで、さらにインターネットやビジネスについていろいろ勉強したのですが、その過程でクラウドファンディングに出会いました。当時、ちょうどアメリカでクラウドファンディングがはやり始めた時期で、200ほどのサイトが生まれていました。この中に私がチアスパの経験で抱えた問題を解決できるヒントがきっとあると思い、帰国して東大の松尾先生の研究室の人たちとさっそく新しいクラウドファンディングサービスの設計に取り掛かりました。

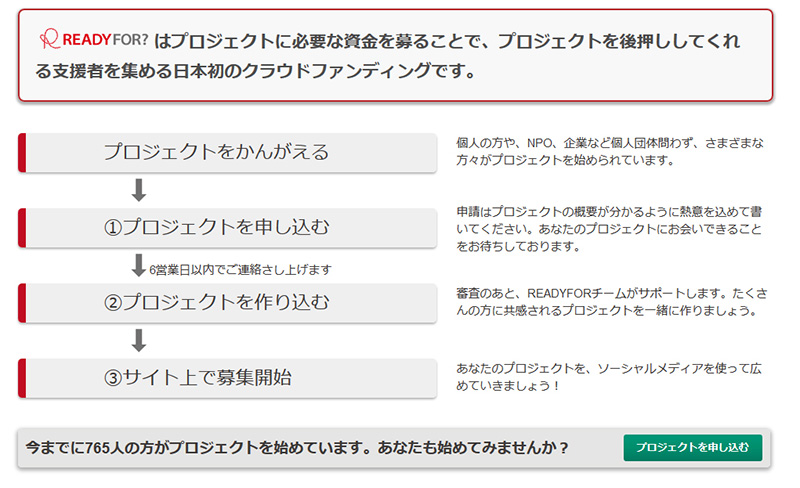

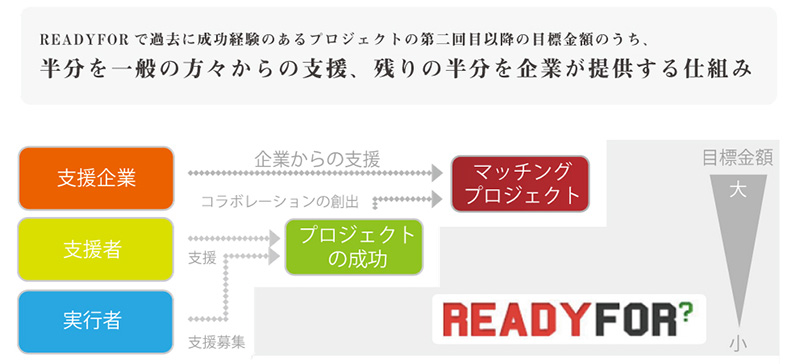

研究・分析を繰り返し、クラウドファンディングサイトをコミュニケーションやお金の流れなどの視点で「購入型」「投資型」「寄付型」の3つに分類しました。寄付型はチアスパと同じなので、最初から除外しました。投資型はまだ日本でやるには現実的ではないと判断。購入型は、やりたいことのために資金募集をする人が、支援してもらったかわりに、支援者に何か利益になるようなことをお返しするシステム、つまり、支援者はお金を寄付するんじゃなくて、何かを購入することで支援するという感覚のシステムは双方にコミュンケーションが生まれるし、やりたいことを実現する可能性も高まるので非常におもしろいなと。それで購入型のクラウドファンディングサービスを立ち上げようと決め、試行錯誤の末、大学院在学中の2011年3月末にREADYFOR?を立ち上げたというわけです。

──今仕事をする上で特にたいへんだと思う点はどんなところですか?

ワークショップ中の米良さん

自分をマネジメントするのが一番たいへんですね。書類作成のような地味な仕事から講演やワークショップのような刺激的な仕事までいろいろあって、一つひとつの仕事に対する向き合い方が全然違うんですね。だから仕事によって自分の気持ちをうまく調整・切り替えをして、その仕事に向き合うことがたいへんだと思います。例えば講演をするとアドレナリンが出てテンションが非常に上がるので、その後すぐにルーティーンの事務作業にとりかかるのは難しいんです。その切り替えがうまくいけばもっと早く仕事ができるはずなんですよね。1日の時間をもっとうまく効率的に使うためにはどうすればいいのかが目下の私の大きな課題のひとつです。

また、ルーティーンの仕事は基本的に集中していけばいくほど速度も精度も上がりますが、READYFOR?の統括責任者としてチーム全体を把握しないといけないので、そのバランスも難しいですよね。そういう意味でマネジメント層の人たちはもっと私よりたいへんだと思います。タスクによってレイヤーが違う話を瞬時に把握するのってきっとすごくたいへんな仕事だろうなと。私もそれが完璧にできるようにならなきゃなと思っています。

<$MTPageSeparator$>日曜の夜から仕事開始

──現在の働き方についておうかがいしたいのですが、1日のスケジュールはだいたいどんな感じですか?

平日はだいたい外で打ち合わせしてから10時から11時くらいに出社することが多いですね。夜は終電くらいまで仕事をしていますが、打ち合わせを兼ねた会食が入ることも多いです。

一応土日は休みですが、講演やイベント、ワークショップが入ることが多いので、完全に1日オフという日はあまりないです。予定が何もない日曜日はいつも夜には自宅で仕事をしています。月曜からすぐにクリエイティブな仕事に取り掛かれるように、資料作成などの事務作業は日曜の夜に終わらせたいんです。作業が多いときは明け方までやっています。日曜の夜にはメールや電話が来ないから集中できるんですよね。

──日曜の夜から仕事をしているとはすごいですね。

私は元々のんびり屋で、コツコツ地道に物事を進めるタイプではなく、ゴールが決まっているとめちゃめちゃ集中して取り組めるのですが、ギリギリまで追い詰められないとうまく力を発揮できない性格なんです。だからあまり気乗りのしない仕事は先に済ませてメインの仕事に集中するためにこういう工夫をしているんです。

──仕事とプライベートはあまりわけないタイプなのでしょうか。

基本的に仕事優先です。優先したいすてきなプライベートがあるわけでもないですしね(笑)。オフの日にわざわざ外に出かけたりはしません。私は寝ないとダメな人なので、土日でも講演から帰ってきたらすぐ寝ています。一番の気分転換は寝ることですね(笑)。

──仕事に占める割合が多いようですが、それは苦でないのですか?

全然苦じゃないですね。今はたいへんなこともたくさんありますが、すごく楽しいです。今取り組んでいる仕事が好きなんでしょうね。

日常生活が仕事につながっている

──寝ること意外には空いた時間はどんなことをしているのですか?

普通にドラマや映画を観たり、ネットサーフィンをしたりしてますよ。そのとき「どうしてこれにみんなが熱狂するんだろう」と考えるのが好き。また全然違う分野で活躍する作家やクリエイターのインタビューを読むことも、いろんな考え方を知ることができるので好きですね。それを通して、無意識にREADYFOR?をよりよくするためのヒントを探っているのかもしれませんね。でも一番好きなのはやっぱり寝ることです(笑)。

──今の社会の人々の働き方について思うところはありますか?

今の私は社会人になって3年目で、まだまだ職業人として未熟ですが、同じくらいの世代の人からそんなに若いのに自分で事業を立ち上げてすごいねと言われたり、今後の生き方や働き方の相談を受けたりすることがあります。でも私は何か社会にいいインパクトを与えるようなことをしたいと思ったとき、起業するとか自分で事業を起こすことが正解だとは思っていなくて、もちろんそういうやり方もあるかもしれないけれど、それよりもっと重要なのは自分がどうしたいのかとか自分が社会に対してどう向き合うかだと思うんですね。

例えば、企業で社員として働きながら任意団体を発足させて、READYFOR?でプロジェクトを立ち上げているような人たちがけっこういます。このような会社に属しながらも外でいろんな人を巻き込んで何かを始める人もこれからどんどん増えていくと思うし、一方で会社の中でみんなを集めて何かを始めようというソリューションもありえます。

また、「私は会社でこんなやりたくないことをやらされていてつまらない」みたいな愚痴めいたことを言う人もいますが、このようにちょっと見方を変えることで自分がやれることや社会との向き合い方は変わります。なぜなら人は基本的には仕事を通して社会とコミュニケーションする生き物だからです。仕事がつまらないのはすごく悲しいなというかもったいないなと思うので、相談してくる人には自分のやりたいことや社会との向き合い方を考えた方がいいですよといつも言っています。

<$MTPageSeparator$>夢や目標は行動しながら見つけるもの

──でも自分にはやりたいことがないとかいう人もけっこういますよね。

そうなんですよね。「米良さんはやりたいことがあっていいですね。自分には何もないから...」みたいなことを言う人がけっこういるのですが、私もはじめからやりたいことがあったわけじゃないんですよね。それどころか、最初は身近にいた人に比べて夢も才能も何もない自分に劣等感のようなものを抱いていたというところからスタートして、興味のあることは取りあえずやってみるということを繰り返していくうちに、自分が全力で打ち込めるものを見つけられました。転機となったのは大学4年生のときに立ち上げたチアスパです。頑張る人を応援することは、社会的な意義や責任感を感じられるし、やってて楽しいし、すごく気持ちがいいと感じました。世の中には価値を生み出せるワクワクするような人がたくさんいて、そういう人たちの背中を押すことを自分の生きるミッションにしたいと走り始めてからは、毎日が楽しくなりました。

そしていろいろな人との出会いがあり、READYFOR?を立ち上げたわけですが、READYFOR?を使って一歩踏み出し、夢を実現して喜んでいる人が増えることで、私自身ももっとこの価値を大きくしていきたいというモチベーションが上がり、すごくたいへんなことがたくさんあっても楽しみながら前に進んでいけるわけです。

だから好きなことややりたいこと自体がないという人もたくさんいますが、私含め最初からやりたいことがある人なんてあまりいないと思うんですね。生きている中で何かやらなきゃと思うことは大なり小なり必ずあるはずで、それに気づいたらまず始めてみて、全力で取り組んでいるうちに、好きなこと、やるべきことが見えてくると思うんです。

幸せになりたいと思ったことがない

──仕事観についてお聞きしたいのですが、米良さんにとって働くとはどういうことでしょう。何のために働いているのでしょう。

学生のうちから事業を始めてしまったということもあり、私はお金にさほど執着がないんですよね。いい暮らしをするためにお金を稼ぎたいとか、お金を得るために仕事をしていると思ったことが今まで一度もありません。もちろん生きていくためにお金は必要ですが、それよりも、もっと事業を大きくして、たくさん利益を生み出して、それをよりよいサービスにするために投資して、支持して使ってくれるユーザーを増やす、というふうに社会がもっとよくなるようなお金の流れを生み出したいと思っていて、そのために働いているという感じなんです。

自分のミッションをもって社会のいろいろな課題に取り組んで新しい仕組みをつくったり、世の中にいいインパクトを与えたりするという生き方の方が幸せなのかなと。たぶん、若い世代の人たちは私と同じような価値観をもっている人が多くて、さらに今後増えると思います。

──では人生の最終目標というか、米良さんにとっての幸せな人生とはどういうものですか?

う~ん、それはわからないです。私にとっての幸せ......そもそも私はこれまで幸せになりたいと思ったことがないんですよね。それよりも社会に価値を提供し続けられるような個人でありたいという思いの方が強いですね。またこれから強い個人たちを世の中に輩出したいという思いもあります。

ですから今やっていることは仕事という意識はあまりないんですよね。もちろんプロフェッショナルとして結果を出すという意味では仕事ですが、それよりもライフワークというか人生そのものといった方が近いかもしれません。今後家族ができれば働き方は変わるかもしれませんが、一生やり続けたいライフワークであることに変わりはないですね。

READYFOR?を社会にもっと浸透させたい

──今後の目標を教えてください。

昨年、東山動物園がコアラの餌代を集めるプロジェクト(コアラを守りたい!~東山動植物園コアラ応援プロジェクト~)を立ち上げました。コアラの餌となるユーカリはすごく高価で餌代だけで莫大な費用がかかりとても税金だけではまかないきれません。そこで広く一般に支援を求めたところ、目標金額を大幅に上回る支援金が集まり、コアラというみんなが大好きな動物をみんなで守るということを実現させました。

このように、READYFOR?が人々の生活に身近なことにもっと利用されるようにしたい。日々の生活の中でやりたいことがあったら、READYFOR?を使うのが当たり前というくらいにユーザー数を増やしていきたい。それが今の一番の目標ですね。