高校卒業後、アメリカに留学

──前編ではコミュニティデザインという仕事についておうかがいしましたが、後編ではまず菊池さんがなぜ現在の仕事をするようになったのか、その経緯についてお聞かせください。菊池さんは高校卒業後、渡米しそれから20年アメリカで生活していますが、そもそもアメリカに留学したのはなぜですか?

私は小さいころいじめにあい、登校拒否も何度か経験しました。そんな私を見ていた母が、アメリカの大学へ留学するという道もあるわよと言ってくれました。母は「この子は日本にいたら絶対潰される」と思ったらしいんですよね。もちろん英語も喋れなかったけれど、日本にいるよりアメリカに行きたいと思い、ボストン郊外の小さな大学に留学することにしたんです。今思えば潜在的に日本から逃げたいと思ったのかもしれません。

──アメリカでの生活はどうでしたか?

やはり慣れ親しみのない環境の中で、最初はたいへんでしたが、漠然と日本よりも居心地がいいと感じたのを覚えています。それでも自信をもって自分の言葉で気持ちや意見が言えるようになったのは、アメリカに渡って3年くらい経ってからでしたけどね。

留学2年目に入った頃、私の運命を決定づける転機が訪れました。たまたま選択したデザインの授業の先生に「あなたのものの見方、考え方がアートに向いているから美術系の大学に入り直してアートを専攻したら?」と言われたんです。それまではこの大学を卒業したら普通に日本に帰って就職するんだろうなと思っていたのですが、その先生からの思いがけないひと言で目の前に新しい未来が開けたような気がして、ボストン大学芸術学部彫刻科に編入しました。大学では溶接から造形までいろいろなものを造りましたね。

卒業後もアートをもっと深く勉強したくてタフツ大学の大学院へ進学しました。大学院ではポストモダリズムや現代アートのコンセプシャリズムなどアートの思想の分野を研究する一方で、パフォーマンスアートにも没頭し、当時国内外いろいろな場所で作品を発表していました。それで自己満足的な自己表現はやりきった感があったのでやめたのですが、同時に、「モノ」を通じての表現ではなく、ライブで何かを人に伝えることのおもしろさと難しさを知りました。そして、将来アートにかかわることを何かしたいと思っていました。

実践を通して学ぶ

タフツ大学はボストン美術館の系列の大学と連携していて、私たち学生はボストン美術館付属のスクール(School of Museum of Fine Arts)で活動しつつ、学位はタフツ大学で取っていました。このとき、初めてコミュニティアートというものに取り組みました。例えば「地域の中でアートを展開するとはどういうことか」をメインテーマとしてみんなでいろんな団体と連携したり自分たちでNPOを立ち上げたり。そんな中、教授のお手伝いとして地域に出かけていろんなワークショップを行う練習をしていました。

Youth Art In Actionという地域ユースと大学生の連携授業を担当

プログラムに参加した地域ユースと

同時に、アートの思想を勉強していく過程で、なぜ、誰のためにアートをつくるのか、アートの役割は何なのか、また、アーティストとして、モノをつくるのではなく、アイディアを具現化しないというか想像力を使って何かをする方法はないのか。また、日本人として、日本人女性として何をすべきなのかということを考えていました。悩んでいたちょうどその頃に大学院で取っていた「1945年以降のフェミニズム」という授業の担当教授に、「オノ・ヨーコは名前だけは知っていると思うけど、深くは理解していないと思うから著作を読んでごらん」といわれました。これが私にとってまたしても大きな転機になりました。オノ・ヨーコさんの作品やその活動を知れば知るほど、伝えたいこと=メッセージの重要性、もしかしたら本当にモノをつくらないこと、モノに頼らないことでアートがいろんなことを変えていけるかもしれないという、アートに希望を託せるような気持ちになったんです。

マサチューセッツ工科大学へ

また、オノ・ヨーコさんは『Yes Painting』という作品を通して、何事に対してもノーと言うよりもイエスと言う方がたいへんだということを説いていて、それにも大きく影響されました。そんなとき、タイミングよく全米はじめ世界中を巡回していたオノさんの「YES YOKO ONO展」(自身の芸術活動40年間を振り返る回顧展)がマサチューセッツ工科大学(以下、MIT)に来ることを知り、絶対にオノさんに会いたいと思い、何度も電話してインターンシップを申し込んだところ、2001年、タフツ大学大学院卒業間際に、MITリストヴィジュアルアーツセンターでインターンシップとして働くことを許可されたのです。そして念願だったオノさんの展覧会を担当できました。大学院時代、ずっとオノさんの作品の研究をしていただけに初めてお会いしたときは感動しました。会いたいと思い続けて本当によかったと思った瞬間でしたね。その後、インターンの期間は終わったのですが、そのままMITに就職しました。

──MITではどのような仕事をしていたのですか?

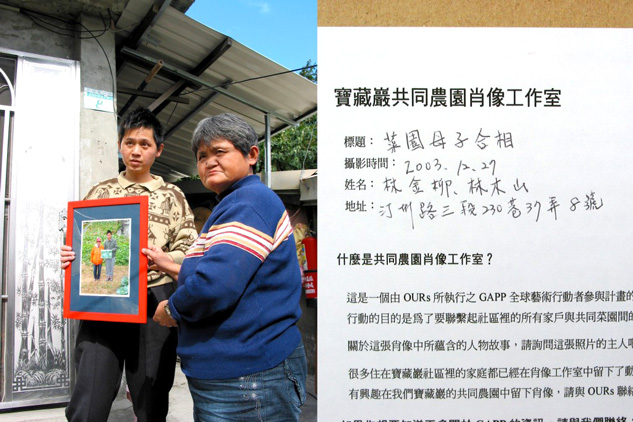

"Education and Outreach Coordinator"が正式な役職名です。エデューケーションプログラム、パブリックプログラム、広報など、外に向けたすべてのプログラムの企画・コーディネートを統括していました。アートとオーディエンスを繋げる仕組み(オーディエンス・エンゲージメント)をつくることが主な仕事だったのですが、その際に、大学という地域だけではなく、その近隣の地域、それからアートファンへの働きかけなど、古い言葉でいえば「アウトリーチ」、今の仕事の言葉でいえば「エンゲージメント」の仕事をしていました。具体的には、MITの学生に向けたアート・エデュケーションプログラムや大学のセミナー、地域と連携してアートに関わる業種について若者に教えるワークショップ型のプロジェクトなど、アートを使って地域を活性化させるためのいろんなプロジェクトにかかわっていました。前回お話した台湾のトレジャーヒル・アーティストビレッジプロジェクトに関わったのもこの頃です(※インタビュー前編参照)。

また、学生に現代アートのおもしろさをもっと直接的に伝えたいという気持ちが強かったので2004年からは教育課程主任アドバイザーおよび講師として、現代アートに興味のない学生にそのおもしろさや魅力をどう伝えるかという仕事に取り組んでいました。

<$MTPageSeparator$>ボストン美術館へ

──現在の仕事の基礎がこの時代に築かれたといえそうですね。

そうですね。そしてMITに入って4~5年が経った頃、またしても転機が訪れました。あるとき、某プロジェクトで知り合ったボストン美術館の人事担当の女性職員からボストン美術館で働いてみないかと誘われました。美術館が未来にわたって存続していくためには、若い世代、特に社会的マイノリティの若者にアートに関心をもってもらうことが必要不可欠であり、ついてはその一環として若者目線でボストン美術館の変革のための戦略を提案してほしいという話でした。MITで若者にアートを教えたり、地域とアートを融合する取り組みが買われてお声がかかったようでした。こんな機会はなかなかないし、ボストン美術館で何かおもしろいことができるかもと思ったのと、もっと地域コミュニティと密接に関わりたいと強く思っていたので、2006年、MITを退職してボストン美術館に転職しました。

──ボストン美術館ではどのような仕事を?

年に2回、各12人の高校生を雇用し、美術館の外では美術館の代表、中では地域の代表としての権限がもてるという組織を作り、美術館内の様々な部署との恊働を図りながら、プログラムを展開しました。「Teen Arts Council」というそのプロジェクトでは、例えば高校生目線でボストン美術館の広告の効率的な打ち方を考えたり、高校生が美術館の中の解説を書くというプログラムを立ち上げました。また、組織のリーダーシップ育成の一環で、ガイドヘルプの研修や、美術館という視覚に頼る組織体の中で、目が見えないからこそできることを考えるプログラムを、Perkins School for the Blind(パーキンズ盲学校)などと連携して行いました。

また、ボストン美術館館長のマルコム・ロジャースと年に1回必ず打ち合わせをする場を設けて、その子たちがやってきたこととこれからやりたいことを自身でプレゼンテーションさせるという機会をつくりました。その中で、プレゼンとはなんぞやから始まり、伝えたいことをまとめる作業や、話し方の練習など社会人としてきちんと大人になるための研修プログラムをつくって教えました。

私自身もすごくたくさんプレゼンをしていました。先ほどのマルコム・ロジャースはじめ、ボストン美術館の理事たちに対してこの高校生プログラムに資金が必要な理由や、ボストン美術館が変わらなければならない理由などを年がら年中プレゼンしていたんですよ。またボストン美術館の外ではNPOと連携して地域づくりのプロジェクトにも携わっていたので、その資金を集めるためにボストン市やポテンシャルドナーに対しても散々プレゼンをしました。そういう意味ではこの時期にプレゼンテクニックを鍛えられましたね。これも今の仕事にとても生きています。

ボストン美術館館長のマルコム・ロジャースを囲んで

──ボストン美術館ではコミュニティデザインの実践的な技術を身につけていたという感じでしょうか。

そうですね。確かにボストン美術館での仕事って噛み砕いていくとコミュニティデザインで手掛ける仕事に近かったですね。要するに大きな美術館の中を改革しながら外につなげる仕事だったので。

また、ボストンは富裕層と貧困層の格差が大きい地域で、美術館で雇用した高校生も明日の食事にも困るという低所得家庭の子が多かったんですよ。だから彼らにはただアートっておもしろいよとかアートのいいところを伝えるだけじゃなくて、「我々みたいなマイノリティ、弱者がボストン美術館のような権威ある芸術施設で動くことで、次の世代の子どもたちが夢をもてるし、恩恵に預かることもできる、そのために今働いているんだよ」とか、「すべての人に社会におけるその人ならではの役割があるし、仕事以外でも人間は誰かのため、社会のために貢献している実感をもてれば強く生きていけるので、そういう人間になってほしい」というような話をよくしていました。仕事だけではなくプライベートの相談にもよく乗っていたんですよ。仕事の上司というより彼らの母親とか近所のお姉さんみたいな感じでした(笑)。こういうことがすべてにおいて今の地域をつくる仕事に役立っていると思います。

当時の部下であり教え子でもある高校生たちと。現在でも交流は続いている

また、ボストン美術館時代には日本でも活動をしています。2009年には東京都現代美術館からの依頼でアートの教育普及のための夏休みこどもワークショップ「美術館でハ・プ・ニ・ング!? アートで上手に大人になる方法」を手がけました。「上手に大人になる方法っていったい何?」という答えのないことを考え続ける力を身につけるためのワークショップなのですが、それがきっかけでNPO法人CANVASと連携して今も継続させています。

ハーバード大学教授からの忘れられないひと言

一方で当時、ある種の悩みや葛藤も抱えていました。私にとって「アート」とは社会に対して何かを表現し発信する行為だったのですが、そういった発信者になるべき教育を受けていながらも、ボストン美術館という組織を内部から改革する仕事に対して葛藤があったのです。これで本当にいいのだろうか、これから自分はいったいどういうふうに生きていくんだろうとたびたび思い悩んでいました。そんなとき、ハーバード大学の経営学の教授からこう言われました。「宏子のやってることはSocial Intrapreneurship(企業内社会起業家精神)だね。Social Entrepreneurship(社会起業家精神)というのは社会的な起業家として外から社会を変革することだけど、世の中を変えるためには、宏子のやっているような組織の中から改革して外に向けて発信することもすごく必要だよ」と。例えば社会起業家といわれている人たちが社会問題を解決しようといくら頑張っても、実際に法律を作って運営しているのは政府であり自治体なので、いわゆる行政の壁に阻まれてなかなか前に進まないことが多いですよね。だから行政を内部から変えようとする人も必要で、両者がタッグを組んではじめて社会をよりよく変えることができる。

この教授の言葉で、少しずつでも、確実に世の中を変革するということは組織の中でもできるし、やろうと思えばどこでもできるんだなと腑に落ちたんです。目からうろこが落ちる思いでしたね。そういう気持ちがあるからアートを軸にしたコミュニティデザインを今もやり続けられていて、ある程度の成果を出せていると思うので、とてもありがたいひと言だったと思います。その後、2009年にボストン美術館を退職するまで前向きな気持ちで仕事に取り組むことができました。

ボストン美術館退職、独立

──どうしてボストン美術館を退職したのですか?

当時、仕事の意義は強く感じていたのですが、ひとつの組織体の中で決まった仕事だけをこなすというのではだめなんじゃないかと思っていました。それと、私の場合社会に出てからずっと直接の上司という立場の人がいたことがなく、どの職場でも新規の役職で、自分で仕事をつくるというのが当たり前でした。大きな目的・目標・課題に向けて、自分なりに問題解決の方法を考え、実践することを散々やってきましたが、やはり大きく、歴史的なInstitutionにはそれなりの文化があり、その世界でその先10年、20年と仕事をする自分の姿が想像できなかったのです。

また、MITを辞める際に、当時パブリックアートキュレーターの方に、「得意とする仕事を継続することも大切だけど、自分がやりたい仕事を開拓することの方が難しい。たいていの人は、前者が見つかるとずっとそれを続けるが、自分がやりたいと少しでも思うことがあり、そこに探求できる機会があるのであれば、そうするべき」と言われたことがあります。

ボストン美術館を辞めるときもそれと同じで、すごく仕事も楽しかったし、やりがいもありましたが、ひとつの組織体にしばられず、さまざまな人たちや団体と地域をつくる仕事がしたいと思ってボストン美術館を退職したのです。一緒に働いていた子どもたちを残して出て行くのはとても心残りでしたが、みんな背中を押してくれました。

──いずれは組織を離れ、独立したいという思いもあったのですか?

それは常にありましたね。MIT、ボストン美術館で働きながらも、常にいくつか別のプロジェクトに関わっていましたし、ひとつの地域をつくったり変えたりするためにはいろいろなことをやらなければならず、そのときに一つの組織の一員だと動きづらいことが多々あったので。

──ボストン美術館を退職した後はどのような活動を?

しばらくはフリーランスとして、いろいろな人や団体から依頼された仕事をしていました。例えば、2004年から続いている味と感情の苦みから街を考えるプロジェクト「The National Bitter Melon Council Project(苦瓜推進協議会)」関係のコンサル業などもそのひとつです。

そして2011年に日本に帰り、日本を拠点に活動することにしたのです。

<$MTPageSeparator$>震災を機に帰国

──なぜ住み慣れたアメリカから日本に帰国したのですか?

3.11の東日本大震災がきっかけです。それまではずっとアメリカにいるつもりでした。しかし、津波によって地域がまるごと消滅していく惨状をアメリカから見て、大きなショックを受けました。まさか生まれ育った日本がこんなことになるなんて......と。同時に、こういうときだからこそ私がこれまで関わってきた地域をつくる仕事が必要になるかもという思いが頭をよぎりました。

とにかく自分の目で今の日本の現状を見てみたいと思い、すぐに日本に帰ろうとしたのですが手がけていた仕事があったり航空券が取れず、震災から約1ヶ月半後に一時帰国しました。成田空港から実家に向かう途中、高速道路から見える東京の街の暗さに驚いたことを覚えています。その後、経産省が後押しする、アートの力で復興に貢献することを目的とした「わわプロジェクト」に、コミュニティデザイン・ディレクターとして関わりました。しばらくは、アメリカに残していた仕事のためアメリカと日本を頻繁に往復していましが、2011年の年末あたりから日本に腰を落ち着けて仕事をすることにしました。

パートナーのJeremy氏とAsian Task Force Against Domestic Violenceのファンドレージングイベントにて

この頃、コミュニティデベロップメントの仕事に長年取り組んできたパートナーのJeremyと「アートをツールとしたコミュニティづくり」という大きなテーマで「日米クリエイティブ・エコロジー」という会社を設立しました。私は生活する上でアート、そしてクリエイティビティの必要性をすごく感じていて、アートが太陽のようにさんさんと人々を照らし、あらゆる場所にアートが存在する社会にしたいという思いで「クリエイティブ・エコロジー」という社名をつけました。現在パートナーはアメリカ・オークランド市のオフィスで働いています。会社としては非常に長いスパンの大規模なコミュニティデベロップメントやコミュニティエンゲージメントのプロジェクトを手がけており、私はそこに付属するプログラムづくりからワークショップの運営も含めてソフト面を手掛けるという役割を担っています。

自分をコンテクスト化させる

──菊池さんが仕事をする上で大切にしてきたことは?

これまでのキャリアの中では、自分をコンテクスト化させるということをずっと心がけてきました。仕事をしているとき、自分がどういう立ち位置で、誰と、何のために、何をしているのかを常に俯瞰して見る。そうすることによって自分の立ち位置がわかるので忙しい時やトラブルが発生したときも必要以上に焦ることもなくなるし、やらなきゃいけないことが明確に見えてくることもあるんですよ。

それから、基本的に仕事の依頼は断らないということです。どんな仕事でも何か理由があって私のところに来たんだろうなといつも思うようにしているんです。

仕事=アート

──菊池さんにとって働くということはどういうことでしょう?

アートをつくっているような感覚ですね。作品をつくるためには自分の気持ちや概念、コンセプトがなければいけないし、作品から何を伝えたいか、作品を見た人がどう感じるかということも考えなきゃいけない。そういう意味でコミュニティデザインという仕事もひとつのアート作品をつくることと同じなんです。

また、私の仕事は必ずしも目に見えるモノをつくる仕事ではないですが、それでも最終的に何かしらの成果を残すために毎日模索しながら頑張るわけです。その中でも私は仕事のプロセスをすごく大切にしているし、一つひとつの積み重ねが最終的に大きなものになると思いたい。そうすると仕事だけじゃなくて「生きる」ということそのものがアート作品を作るという感覚なのかもしれません。

──菊池さんのコアな部分は"アーティスト"なんですね。

そうですね。これまで地域に密着したさまざまなプロジェクトに取り組んできたので、自分の仕事の仕方の一貫性はなにか? ということも常に考えてきました。今までの私のキャリアは、脈絡がなく、畑違いの現場で仕事をしてきたような印象を受けるかもしれませんが、自分の中では畑の「耕し方」は一貫しています。つまり「それぞれの問題解決に取り組みながらその耕し方の最善方法を考える。そこには、必ずアートがある」という基盤は同じだという認識です。課題やテーマに対して、クリエイティブに考えることが好きなんだと思います。

また、問題解決に取り組むにあたり、新しい発想を生み出そうとしたり、これまで誰もやらなかったことにチャレンジしたりと、既存の考え方に反発し、何かと工夫したい、「もっともっとおもしろいことをやりたい!」と思ってしまう癖もあります。そこもやはり私がアーティストとしての気質が抜けないということなのでしょうね。やっぱり私はアートが大好きなんですよ。そして、世の中からアートが消えてしまわないように、自分なりに貢献したいと強く思っています。

自分自身がInstitutionになる

──なぜそこまでアートにこだわるのですか?

アートという非言語的な行為・プロセスが私を救ってくれたからです。アートは答えのないことを誠心誠意探求することを肯定してくれたし、アートを通して人の気持ちを伝える力なども学ぶことができましたしね。自分がアートに救われたので、多くの人にアートの可能性を知ってもらいたいんですよね。研究とは少し違うのかもしれませんが、新しい発想を開拓することが社会向上に繋がるという思考でいつも仕事をしています。このアート思考のプロセスに、生き方、考え方への多くのヒントが秘められていると感じるからです。

最終的に私は「世の中にないことをやる、自分で仕事をつくる=自分自身がInstitutionにならなくてはならない」と思っています。そして分野にこだわらず、横断的に活動できることが大切だとも。そのための仕組みとして、今、日本で多くの人に知ってもらいたいのが、エンゲージメントという概念です。アートをツールやデバイスとして、オーディエンスをつくる、ファンをつくる、地域を愛する人、生活環境を意識する人を育てるなど「人を繋げる」ことなのかもしれません。

──そのエンゲージメントも菊池さんがこれまで手がけてきた仕事の重要なキーワードのひとつですね。

そのとおりです。MITでは人にアートをどう導き合わせるか、ボストン美術館ではどうしたら社会とアートを結びつけられるかということに取り組んできましたし、外部では地域の問題についてそこに住む子どもや大人と一緒に考えてきたわけですが、こういったエンゲージメント的な活動は完全にコミュニティデザインの領域なんですね。ですから職種は違えどやってることはずっと人と人、人と何かをつなげる仕事なので、基本的にどこにいてもやってきたことは同じなんです(笑)。

<$MTPageSeparator$>仕事と趣味が同じ

──働き方についておうかがいしたいのですが、現在はどのように日々働いているのですか?

毎日何かしら仕事をしています。オフィスではプロジェクト戦略や資金の効果的な使い方を練ったりしています。また、毎週立教大学で教えていたり、打ち合わせでいろいろな企業や団体に行ったり、地域のワークショップを開いたり、アメリカにもたまに行くのでけっこう外に出かけていることが多いですね。とにかくいくら働いてもやるべきことは全然減らないという(笑)。

仕事とプライベートの境目も判然としませんね。例えばカフェでゆっくりしているときや街を散歩しているときでも人間観察をしたり、いつの間にか仕事のことを考えていて、おもしろいアイディアがひらめくことも多々あります。仕事と趣味が一緒のようなものですから全く苦ではないんですよね。

──ではワークライフバランスについては?

以前は朝から深夜まで延々と仕事をしていたのですが、帰国してほどなく大病を患ってから少し考え方が変わりました。病院のベッドの上で、今後の自分の人生について考えたとき、これはもう少し休めという神様からのお告げだと思い、それ以来意識的に休むようにしたり、無理はしないようにしています。あとは運動したり料理をしたりおいしいものを食べたり。なるべく今日はいい日だったと思える日を積み重ねていけば生きててよかったと思えるようないい人生になるんじゃないかと思っています。

例えばオノ・ヨーコさんの作品に「生きる喜び-JOY OF LIFE」というものがあります。核心に迫った問いかけですよね。そしてこれは、一人ひとりの答えが違うものです。作品が放つメッセージから今の自分の生きる喜び、その中から自分なりのワークライフバランスを見い出せればいいなと思っています。

前向きにさせる自己暗示が大事

──では現在の働き方に関してストレスはないですか?

働き方という意味では今はありません。ただ、この先もいつ何が起こるかわからないとか、仕事を継続してできるだろうかという将来の不安は多少ありますが、今まで何とか生きてこられたわけなので、これからも何とかなるだろうと前向きに考えるようにしています。また、入院しているときに私はいったい何を求めているのかをよく自分に問いかけていたのですが、住む場所があって、おいしい料理が食べられて、愛せる人たちが身の回りにいて、たまに旅行ができて......という程度のことだったので、案外大丈夫かもと思えるようになりました(笑)。

ストレスという意味では、帰国してしばらくは逆カルチャーショックに陥りました。なにせ高校卒業以来アメリカで暮らしていたので、日本で生活するのは20年ぶり。ちゃんと大人の社会人としてやっていけるだろうかとかなり不安も感じていました。実際、知人に歳相応のことを言いなさいと言われたこともありました。でもそれで気持ちが萎えることはなく、むしろファイトが湧いてきました。そんな私を見て母は「日本にいたころの宏子なら落ち込んでいたけど、自分が今までダメだと思っていたところをポジティブに考えられるようになったからアメリカに行かせてよかった」と言ってくれたのが、とてもうれしかったですね。確かにアメリカは多民族国家なので、見た目というわかりやすい部分からものの考え方、文化、風習など多種多様な人がいるから私だけ変だなんて落ち込む必要は全くなかったし、違いがあるからこそこの世界は美しいんですよね。

モノではない豊かさを

そういうこともあって、仕事の中で大切にしているのは、いろんな地域にいろんな人がいるからおもしろいということ。それを帰国してからことあるごとに徹底して言っているんです。そこは私がコミュニティデザインをする上ですごくキーとなるポイントで、一人ひとりがもっている潜在的な意識や能力などのはかないものを可視化したいという思いや、地域をつくるためには必ず人をつくらなければいけないという思いもそこから来ているんです。もちろんそれを実現するのは簡単ではないということもよくわかっているんですが、チャレンジし続けたいんです。

そこの源流をたどると自分が小さいときにいじめられていた弱者だったというところに行き着くと思うんです。日本の人たちは自分の思いや意見なんて大したことないと思い込んでいてあまり表に出さないのですが、一人ひとりと話すとみんなおもしろいことを考えていますし、誰もが世の中で貢献できるものをもっているんですよね。そういう日本人にもっと自信をもってもらって、日の当たる場所に出てきてほしい。それは私が弱者の側だから強くそう思うんです。

時には思い悩むこともありますが、アメリカで学んだことは絶対日本でも応用できると思うので、そこを信じて今まで得た知識や技術を生かして一人ひとりが豊かな気持ちになれるような仕事をしていきたい、モノではない豊かさを徹底的に追求していきたいと思っています。

慶應義塾大学主催の第4回環境イノベータ国際シンポジウムに参加するなど幅広い活動を展開している

東京をデザインし直したい

──今後の目標や夢があれば教えてください。

地域の中で私がやっていきたいのはやっぱり人の部分なんですよね。モノやカタチだけに頼らないつながったコミュニティの実現。そんな人づくりは、身近なところを見つめる力、個人がもつそれぞれの未来想像力を尊重し、共鳴することが必要だと考えます。「ひと」は、秘めた能力、見えない才能、隠された工夫の技を持っていますが、「ひとり」ではそれらを見つけ出すことができず、「ひと」と「ひと」が触れあって、新しいコミュニティという「Common Unity/共同体」への道が開かれます。そして、凝り固まらず、状況に応じた変化・対応をしながら、多様な可能性を最大限に生かす。これまで話してきたコミュニティエンゲージメントの領域ですね。

また、一般的にコミュニティデザインというと地方というイメージをもたれるのですが、自分が東京出身であり、東京が故郷なので、東京という街に興味があります。それは、日本の中で東京の都心部が一番病んでいてゆがんでいると感じるからです。確かに東京は機能的で便利ですが、そうなった分、物事を深く、真剣に考える必要がなく時間は流れ、人に気遣いある行動をとらなくても毎日の生活に支障がないといったマイナスの部分も大きくなってしまったと思うんですよね。例えば電車の中で人にぶつかっても何も言わない人や、お年寄りが目の前で立っていても席を譲らない人などをたくさん見かけるようになりました。たまにしか東京に帰ってこなかったから余計にわかるんです。東京はもっとみんなが自然と気遣いができるような都市であってほしい。自分の手の届くところや規模で、都市型のコミュニティデザインをもっと追求してみたいと思っているんです。

それから、これまでの仕事を通して身につけてきたワークショップや研修、若者のエンパワーメントやエデュケーション、コミュニティエンゲージメントなどコミュニティデザインの領域のノウハウを若い世代に伝えたいという思いも強くもっています。コミュニティデザインをできる人をもっと増やして日本をより良く変えていければいいなと思っています。