「asobi基地」とは

──小笠原さんが児童精神科医と子育てカウンセラーと一緒に立ち上げた「asobi基地」とはどういうものなのですか?

大人も子どももあらゆる人が人間として平等で、ありのまま人間としていられる場。それが「asobi基地」です。みんなが「自分」という存在をそれぞれが最大限活かしながら、協力し、みんなで一緒に子育てをしていくことを目指している新しいカタチの子育てコミュニティです。

「基地」とはいっても特定の場所があるわけではありません。不特定多数の人・家族に出会うために場所を固定せず、カフェ、オフィス、神社、団地、イベント会場などさまざまな場所でいろいろなイベントを展開しています。

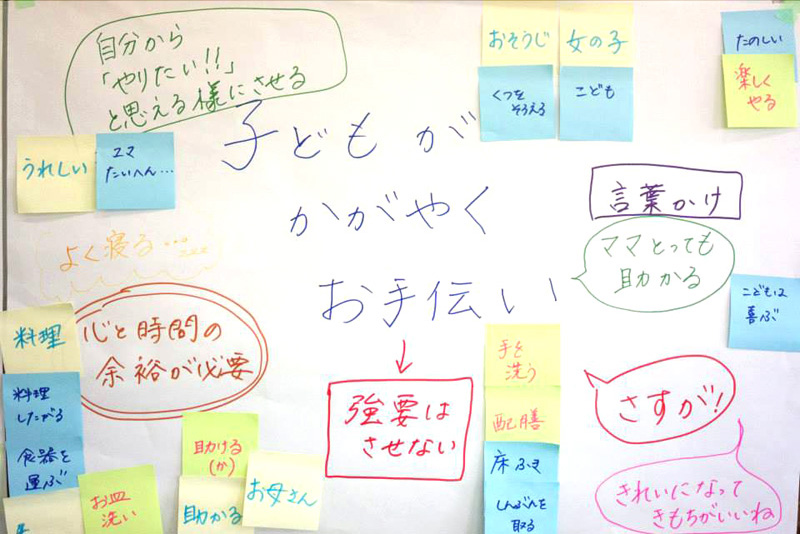

基本は、「子どもは自分の好きな素材を使って自由に表現(制作遊び)できる」+「大人は子どもを知ることができる、育児相談ができる、パパママと交流ができる」といった感じで構成しています。他にも音楽や料理のテーマを持たせて、ライブハウスや小学校の調理室で実施することも。音楽がテーマの時は、「本物の楽器に触れる」を軸にアーティストや音大生とコラボするなど、夏には音楽フェスでもやらせてもらいました。料理がテーマのときは、家から余っている食材を持ち寄って何かをつくるんです。構成にこだわりを持っていて、子どもは向かいの部屋に用意したasobi基地スペースで遊び、大人は「子どもの好き嫌いについて」や「お手伝いについて」対話をした後、子どもたちと合流して一緒にレシピを考えて料理を作ります。大人も子どもも自分ができる作業をやり、作り上げる。そして、自分たち以外のチームのものも一緒に並べて、みんなで一緒に食べるんです。これが想像以上に楽しいんですよね。

コ・ワーキングスペースとコラボをして「asobi基地」を開催したこともありました。子どもが大人の仕事に興味を持ったり、子どもを持たない人がその存在を知る機会になり、お互いにプラスになっていました。この形も広げていきたいなと思っています。

──どんな人が参加しているんですか?

保育園や幼稚園に通っている子もいない子もその親を含めて参加できるのはもちろん、子どもと関わりたい人なら誰でも参加できます。子どもの参加年齢は基本的に自由で、お母さんに判断してもらっています。0歳の子どもから小学生まで来ていますよ。回を重ねるごとに参加者が増え、現在は、ママ、パパ、子ども、赤ちゃん、保育士、妊婦さん、カップル、学生、アーティスト、クリエイター、デザイナー、会社員など、本当にさまざまな人に参加していただいていて、多様性のあるコミュニティになっています。

4つのルール

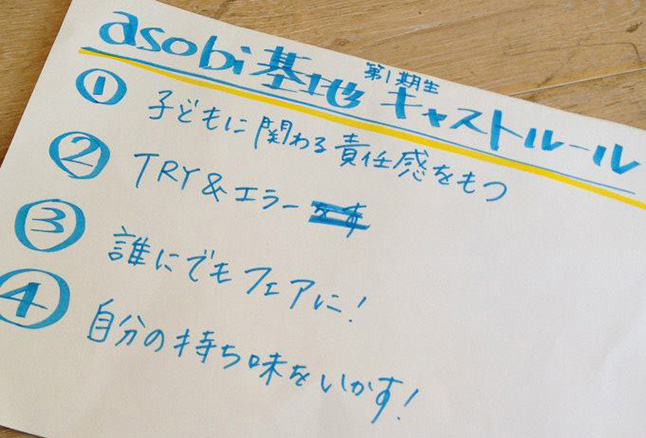

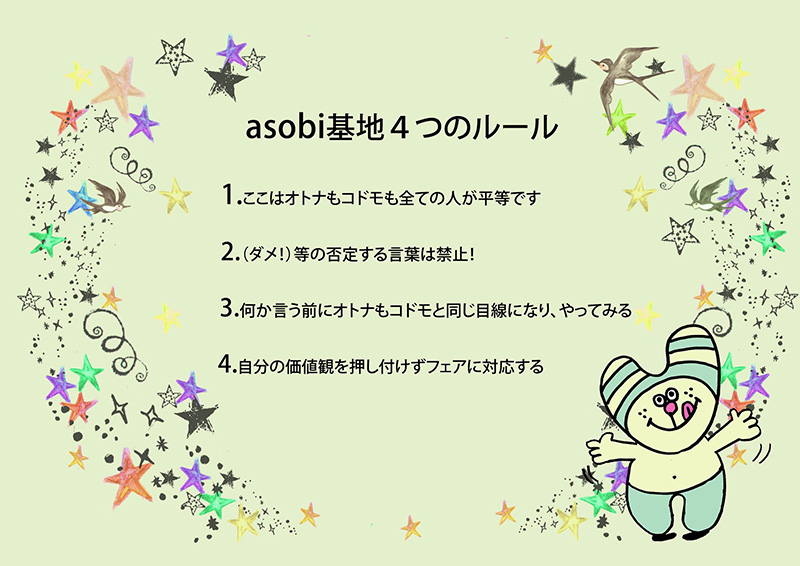

このようなコミュニティを実現するために、「asobi基地」には、簡単な4つのルールがあります。

1. 大人も子どもも、すべての人がフェアであること

2. 「ダメ!」などの理由のない否定言葉は使わない

3. 何か言う前に、子どもと同じ目線に立ちやってみる

4. 相手に自分の価値観を押し付けない

「asobi基地」のWebサイトに掲載されている4つのルール

この4つルールのおかげで、毎回笑顔があふれるとても自由で楽しい場になっています。また、親御さんたちは自分の子どもを知り、関わり方を学べるようで、家でもやってみているという声もよく聞きます。

──参加費や開催時間は?

基本的に親子で2000円くらいのことが多いです。でも、なるべく多くの方に参加してもらいたいので、今後は工夫していきたいところです。「asobi基地」に置いてある素材にもこだわっていて、用意するものは全部100円均一ショップで買えるものやダンボール、新聞紙などの資源で用意しています。理由は、子どもの発想力を知ってほしいということと、子どもが楽しく遊ぶのにお金はさほど必要ないということを示したいので、極力お金はかけないようにしています。こうすればだいたいの家族が家に帰っても「asobi基地」が再現できますからね。実際、そうして家に帰った後も「asobi基地」にあった素材で遊んでいる家庭も多いようです。大人の世界では、ゴミとされている資材でも、子どもたちや私たちにとっては宝物なんです。

開催日は基本的に土日祝日で、時間は11時から16時まで基地をオープンさせ、好きな時間に来て、帰ってもらうパターンもあれば、テーマがあるときは午前・午後に分割し時間を決めて実施したり、内容によっていろんなパターンを用意しています。テーマも時間もさまざまなパターンがあった方が、「楽しそう」「行きたい」と思ってくれる人が増えますから。

大きな効果

──「asobi基地」に参加した方の感想は?

「子どもが、次のasobi基地はいつ? と聞いてきます」「とにかく大人も子どもも楽しい!」「ここまで来れば、みんなが子どもを見てくれるのでリフレッシュできる」「asobi基地に参加するようになってから子どもとの関係がよくなった」という声が多く寄せられています。ずっと家の中で子どもと過ごしていると、距離が近すぎて小さなことがいちいち気になってしまうこともありますよね。一方で、保育園は預けると子どもの言葉1つひとつや表情は見ることができません。でも、その中間の距離感が「asobi基地」にはあるんです。子どもが親と同じ空間にいるんだけど、ちょっと離れてお互い自由に過ごしているから、子どもが遊ぶ様子を客観的に見ることができるので「うちの子って、案外社交性あるのね」「こんなに集中力あるんだ」といった、普段見つけにくい、我が子の新しい可能性に気づく親御さんは多いようです。

また、子どもが遊んでいる間、親同士や専門家を交えて、ざっくばらんにいろんな話をしているのですが、その中で子育てに関する悩みを相談できたり、同じ悩みの人を見つけられたり、教えてもらったりすることがとても助かっているという声もよく聞きます。本格的に相談したければ、一緒に「asobi基地」を運営している専門家や保育士がいるので安心、ということも大きなメリットのひとつになっているようです。子どもが楽しく遊べるだけじゃなく、親の支援にもなる。こういう点が「asobi基地」ならではのポイントだと思います。

<$MTPageSeparator$>さまざまなスタッフに支えられて

──現在スタッフは何人いるのですか?

保育士スタッフの皆さん

手伝ってくれている人は全部で60人ほどいますが、全員が保育士や児童精神科医などの専門家ではありません。保育士は30人弱です。その他は、子どもに関わりたいという学生や会社員や、親になる前に子どもの世界を知りたいという人、元々参加者からスタッフになったママなどもいます。

手伝いたいけれど子どもに関わったことがないという人たちには、最低限のルールとして子どもとの目線の合わせ方、声の上手な掛け方など、現場で私がちょっとしたアドバイスをしています。初めは不安があるようですが、始まってしまえばもう子どものパワーの虜になってしまうようです。

スタッフの方たちは基本的にボランティアで関わってもらっていますが、みなさん「楽しいから」「元気になるから」「勉強になるから」と手伝ってくれています。私1人ではできないことなので、本当にありがたいことです。せっかくたくさんの大人がいるので、自分の得意なことを子どもたちと一緒にやってもらったりもしています。この時も大事にしていることは、「教える」ではなく「楽しむ」ということ。大人が好きなことを楽しんでやる姿を子どもたちに見てほしいんです。そうすると大人にもいいことがあり、子どもたちに認めてもらったということで自信につながる。私が感じた子どものすごさを、他の大人たちにも体験してもらえたらなと思っています。

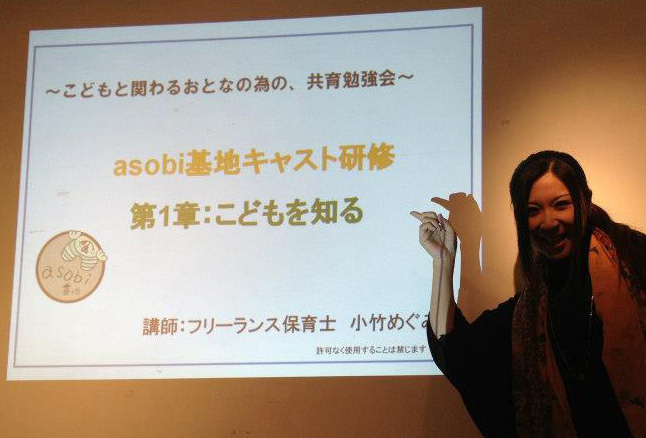

また、保育士は子どもと関わる大人として、一番大切な時期に子どもと接する仕事なので、私たちも視野を広げたり勉強する努力を惜しまないよう心がけています。スタッフ研修をしたり、保育士スタッフたちとは専門家としての勉強会を行っています。

高いリピート率

「asobi基地」に参加してくださった方はリピート率が高く、どんどん参加者が増えています。お母さんたちは「asobi基地」で仲良くなって一緒に遊びに行ったり、お父さんたちが「子どもに音楽を聞かせたい」とバンドを組んで練習していたり、所々でコミュニティが発生しています。大人同士にもつながっている感があるのも、とてもうれしいですね。

──告知や募集はどんなふうに行っているのですか?

毎回告知を行うとすぐに満員になるのですが、特に参加者を募集するために何かをしているわけではありません。とにかくリピーターが多いし、1度参加した人が友達を連れてくるので口コミでどんどん増えているといった感じです。「Facebookで友達が投稿したイベントの様子を見て興味をもった」という人も多いですね。最近では8月にasobi基地の公式Webサイトを作ったので、こちらからの申し込みも増えています。

「こどもみらい探求社」とは

──「asobi基地」は今後もどんどん大きくなっていきそうですね。

はい。確かに「asobi基地」というコミュニティは広がりつつありますが、それだけではまだまだ不十分です。私たちだけではなく、社会をつくっている人たちと協力しなければ、社会の現状を大きく変えることは到底できません。もっと企業や社会に対してアピールして、一緒に手をつなぎながら「本当に子どもにいい」コト・モノをつくり、サービス・デザインを世に出していければと思っています。そのためには個人では限界があるので2013年6月に保育士の小竹めぐみさんと一緒に合同会社「こどもみらい探求社」を設立しました。小竹さんは2010年に「オトナノセナカ」を一緒に立ち上げた"同志"です。現在、私は「オトナノセナカ」からは卒業させてもらい、「asobi基地」の活動に力を入れています。根本的に共有している「子どもたちのために社会をよりよく変えたい」という思いは少しも変わっていないので、また一緒に活動しようということになったんです。

──「こどもみらい探求社」ではどんな活動をしているのですか?

「こどもとおとなの持つ力を最大限に活かしあえる社会をつくる」をミッションとして、

● 子育てに関する人材の育成

● 子育てコミュニティの育成

● 子ども、親子のための室内空間デザイン

● 子どもに関するイベントの企画および運営

● コンテンツ・商品企画

などに取り組んでいます。

──「こどもみらい探求社」における、ふたりの役割分担は?

人に教えることが得意な小竹さんには研修や人材育成などを担当してもらっています。私はイベントやコンテンツを考えるのが好きなので企業とのコラボ企画を立てたり、それを広く告知する広報的な仕事をしています。お互いの強みを生かしているので、いいチームワークで仕事ができています。2人がもうすでに多様性のコミュニティをつくっているんです。

──「asobi基地」でもそうですが、ユニークな企画をよく次から次へと考えられますよね。

友達にも「その企画力すごいよ」とよく言われるのですが、私はこの世界全体を保育園の敷地としてとらえているので、「asobi基地」のコンテンツとしてライブハウスで音楽をやったり、小学校の家庭科室で料理をやったりするのは、当たり前の発想なんです。いわば家族みんなで楽しめる授業のようなものを常に考えているんです。

保育士はその場の状況で判断し、対応しなければならず、またとないその瞬間をデザインすることが常に求められます。いわば、毎日、そして瞬間一つひとつが企画の仕事なんですよね。このことも保育士がもっと社会で活躍できると思う理由のひとつです。

さまざまな企業とコラボ

企業とコラボする「こどもみらい探求社」の活動のひとコマ

──「こどもみらい探求社」ではこれまでにどんな仕事を手がけたのですか?

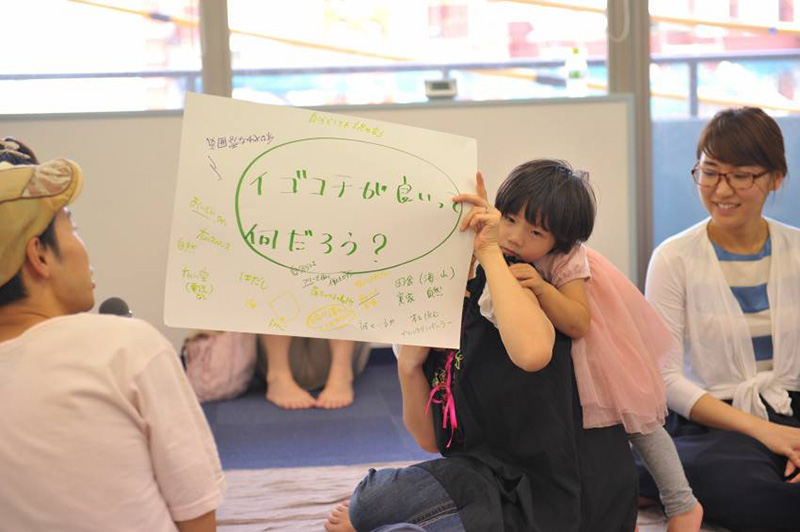

例えば、イベント企画では、シングルマザー・ファザーに新しい出会いの場を提供するため、ある企業の婚活パーティーの企画とコラボして、「asobi基地」を併設したお見合いパーティーを開催しました。これならお母さんやお父さんはお見合い会場に子どもを連れて行けるし、相手の方も子どもを含む家族を見ることができ、さらには素の子どもを見ることができます。また、マンションコミュニティづくりの一環として、親子の七夕イベントを企画し、子どもたちが短冊をつくるのと同時に大人たちは「居心地」について対話をしました。人材育成の事例では、保育士養成の専門学校で学生たちへの講義や「asobi基地」の企画・実施をしたり、企業内の社員研修での講師などを行いました。まだ立ち上げたばかりの会社ですが、ありがたいことにいろいろな企業様から少しずつビジネスのお話をいただいています。

親子の七夕イベントにて

来年(2014年)2月には、子どもの人権を考えるシンポジウムを企画しています。子どもの人権条約に日本も批准していますが、とてもそれを守っているとは言いがたい状況です。そうした問題点について、お母さん、お父さんや子どものいる場所で、保育士、企業家、政治家、行政の方たちなど、さまざまな業界・職種の人たちを巻き込み、意見交換をし、世の中に子どもの人権についてのメッセージを発信していきたいと思っています。毎年、このシンポジウムは当社の大きな取り組みの一つとして実施していきたいと考えています。

<$MTPageSeparator$>独自の働き方

──働き方についておうかがいしたいのですが、小笠原さんはさまざまな活動をしていますよね。現在はどのような感じで日々働いているのですか?

現在の仕事のメインは保育士です。月~金曜日の7時半から16時半まで勤務しており、勤務後と土日に「asobi基地」や「こどもみらい探求社」の仕事をしています。ですから1週間、いわゆる休みはありません。

──すごくハードですね。ストレスはたまらないんですか?

楽ではないですが、全部必要なことだし、私自身やりたいことなのでストレスはなく、毎日楽しいですよ。いろんなことをやっていますが、軸は「子どもたちにとって本当によい社会をつくること」の1つなので。今の活動に取り組むことで自分の存在意義を感じられるし、それをしている自分が一番バランスが取れているので、心地よく、幸せだと感じています。だからこそ続けていられるんだと思います。私は極端な人間で、やってみてつまらないと思うと1分も続けられないんですよね。働き方と自分のやりたいことのバランスで本当にストレスフリーになったのはつい最近ですが。

保育士としては、現在働いている「まちの保育園」は2010年のオープニングからお世話になっていて、初年度に担当した子どもたちが1歳だったので、3歳になりました。まだハイハイをしていた子が立って歩くことや、喋ることができなかった子たちが言葉を獲得することなど、人間として大切な発達段階に関わることができたのはとても貴重な体験でした。日々、同じ子どもたちと触れ合い、毎日を積み重ねることの大事さや影響力を学んでいます。一方で、「asobi基地」では毎回違った子どもたちが参加してくれていますが、毎日一緒にいなくても友だちとすぐに仲良くなったり、物の貸し借りをしたりと、すぐに仲良くなる力を見ることができます。子どもの力を知るためにどちらの経験もなくてはならないものなんです。

覚悟を決めてやるしかない

──新しいチャレンジをどんどんしていますが、将来に対する不安はないのですか?

会社を軌道に乗せるまでには、まだまだ時間がかかると思います。不安は全くないというのは嘘になりますが、ただ、これまでなんとか行動を起こしていく中で、自分らしくいられる場所を見つけたし、自分らしくいられる生き方に近づいてきているし、そんな私を認めてくれる仲間もたくさんできました。支えてくれる人や声をかけてくれる仲間の中には、ときには叱ってくれる人もいます。現在の活動に取り組むようになって、そういった人の声にきちんと耳を傾けられるようにもなりました。

幸か不幸か、私は子どもたちのために新しいことにチャレンジするという選択肢しか選べない人間のようです。あとは覚悟を決めてやるしかないという感じです。

もっと自分らしい働き方を

──現在の多くの日本人の働き方に関しては思うところはありますか?

みんなもっと早く家に帰ればいいと思います(笑)。私も新卒で会社員として働いていたので、その時から思っていました。カナダに視察に行ったときに驚いたのは、毎日15時くらいにお父さんが保育園に迎えにきていたこと。その後はベビーシッターを活用して家で仕事をするというワークスタイルを知りました。同じ時間帯に街にお父さんと子どもの姿をよく見かけもしました。

カナダ・トロントでの視察のひとコマ。現地の行政・福祉関係者と子育て支援についてディスカッション

欧米の真似をするべきだと言うつもりは全くないですが、究極のところ、一人ひとりがもっと自分らしい働き方を追求していけば、自分らしい子育てもできると思うんです。男女ともに、キャリアを考えるときに、「子育て」についてイメージができるようになるといいなと思っています。実際に、「"働く"と"子育て"」についての講義を大学でさせていただいたりもしました。この日はたまたま全員女性だったので、学生たちは2つの両立について真剣に考えていましたよ。「そんなことを考えたことがなかったから、今考えられてよかった」「ちゃんと就職の後のことも考えようと思った」などの声をいただいたので講義してよかったと思いましたね。

私自身、就職活動をしていたときには、大企業か中小企業かのニ択という考え方しかもてませんでした。でも今思えば、それだけじゃないんですよね。きっとその人に一番合う働き方は結婚したり、子どもが生まれたりとライフステージによって変わるので、女性も男性も、その時々で働き方を含めたライフプランを常に更新する必要があります。その幅をもつことが大事なんだと思うんです。

そして、もう1つ大事なのはバランス。夫婦間のバランスや仕事と育児のバランスなどいろいろありますが、もう少しその選択肢のバリエーションを増やすべきなんじゃないでしょうか。一人ひとり価値観も異なるので、他人のケースを参考にしつつ、最後は自分の心地いいバランスを考えていく必要があると思います。

例えば結婚して妻は専業主婦になって育児と家事を担当し、夫が収入面を担当するという分業もひとつのパターンですが、子育てもチームワークで取り組むという考え方もあります。結婚後も共稼ぎにして収入の割合は夫対妻が6対4、家事は4対6というふうに話し合ってそれぞれの家族ごとにルールを作ればいいと思うんです。一番よくないのは固定観念にとらわれ過ぎること。当たり前の夫婦のカタチなんてひとつもないのですから。自分との対話、夫婦との対話が子育てにも大きく関わってくるのだなと、これまで多くのご夫婦のお話を聞いてきて、そう思うんです。こういうお話をリアルに聞けるので、私自身も勉強になっています。

<$MTPageSeparator$>新しい子育て支援の形を

子どもにも大人にも大人気の「asobi基地」。イベントの告知をするとすぐに満員になることが多い

──今後の目標は?

現在「asobi基地」は毎回場所を変えてイベントを開催していますが、そろそろ固定の場所がほしいなと思っています。そういう場所があった方が私たちのビジョンを社会に訴えかけやすいと思うので、どこかに「asobi基地カフェ」を作りたいですね。そのためクラウドファウンディングで資金調達を募るなどした結果、10月5日と6日に期間限定ですが念願の「asobi基地カフェ」を開催できました。今後は、期間限定ではなく、常設の「asobi基地カフェ」ができるように動いていきたいと思っています。

そこでは、今まで実施していたルールを常に実行し、子どもをひとりの人間として尊重し、また自分の子どもだけじゃなく他人の子どもも大事にしながら、みんなで子どもを育てていけるような子育て支援の場所にしたいですね。あとは、「楽しむ」ということを大事にして、大人たちが好きなことをやる場所にもしたいなと思っています。例えば、アーティストがふらっと来て絵を描いたり、音楽を奏でたり、外国の人が来て言語や文化を教えてくれたり。そんな生きることを楽しむ大人たちも出入りできるような場所が理想です。そして、「子どもを遊ばせておしまい」ではなく、親も一緒に勉強しながら子どもを育てていけるようなサポートやコンテンツも持ちたいです。勉強会や親同士の親睦会といった機会をたくさん設けて「子どもと大人がフラットでいられる場所づくりを家庭でも実現しましょう」と発信し続けていきたいです。2、3年後の設立を目標に頑張っていきたいですね。

また、育児相談、子ども部屋の環境設定相談などもかなりニーズがあると思うので、保育士の視点を活かしながらいろいろなサービスを手掛けていきたいと思っています。

新しい保育士の働き方を追求

──インタビューの冒頭でおっしゃっていた小笠原さんのもうひとつのテーマである「新しい保育士の働き方の追求」に関してはいかがですか?

保育士として働き始めて間もない頃に、保育士として培った知識や技術、視点が社会問題の解決のために使えるんじゃないかと思いました。保育士として自分のできることの中に、新しい可能性が秘められているかもしれないと。特にまた最近、親になった身近な友達からの相談で社会の問題点を気付かされることが増えました。

例えば、昔は仕事で子どもを預けたいときは、親戚や近所の人が預かってくれていました。家族や親戚関係のみならず、昔なら村で近所の子と触れ合い、一緒に育てる「関わり」が日常の中にありましたよね。しかし、現代の都市部ではめったにありません。答えのない育児に加え、相談できる人がいない環境はどんな人にとってもつらいものだと思います。これを回避するために考えられるアイディアとしては、保育士の経験をもっている人たちが保育園だけでなく、授乳室、駅、お店、マンションなど街中にいれば、そこで相談し、仲間ができ、人が触れ合い、心がつながるコミュニティとなっていき、昔あった家族の機能が他の関係性によって補うことができます。

また、今は大人にとって便利なものが増えているなと感じています。忙しい生活の中で便利なものを使うことは否定しません。でも、もし、それが人と人とが触れ合う機会を奪い、人が育つ上で大事なものを奪っているとしたらどうでしょうか。いじめや幼い子どものうつ病、自殺などが増えているのは、子どもたちからの何かのサインかもしれません。

たくさんの子どもや家庭を見る保育士だからこそわかること、できることがあるんだと現場で感じています。保育士って、未来を担う子どもたちと関わる大切な仕事であり、さらには社会の課題を解決でき、社会をよりよく変えられることができる仕事なんです。そのことをもっと世の中に伝えたいと思っています。

──確かに保育士といえば保育園というイメージがありますが、育児のプロとして保育園以外でも活躍の場はたくさんありそうですね。

そうなんです。このように保育士が保育園以外でその職業の専門性を活かして活躍するというのは、まだほとんど実現していないと思います。だから余計やりがいがあるんですけどね。私が「asobi基地」を作った目的のひとつもそこにありますし、今までお話してきた活動もすべてはそこにつながっています。「こどもみらい探求社」でも今後保育士が活躍できる場をどんどん創出していこうと思っています。

──小笠原さんご自分のプライベートな夢は?

「asobi基地」や保育園の子どもはみんな私の子どもだという感覚なので、今すぐ自分の子どもがほしいというのはあまりないんです。みんなに早く作りなよとか言われるし、もちろん妊娠したら産みますし、子育てはしたいですよ。保育士の経験と親の経験の違いを味わいたいと思っています。そのころには、子育て支援として固定の「asobi基地」をつくって、自分の子どもを産み、そこでたくさんの子どもや大人と関わりながら育てたいですね。

「最高」のその先へ

──では公私共に今後が楽しみですね。

私はいたって感覚的な性格なので、あれもしたい、これもしたいと思うばかりでなかなか具体的に実行できない人間でした。ところが、「asobi基地」のようなオリジナルの場をもってからいきなり目の前が開けたんです。現場で見えたことや自分が体験し、感覚として備わったものが、次につながっていくという手ごたえを感じたんですよね。しかも自分がこうしたいとひらめいたことをどんどんカタチにできるから、それが心地いいんです。思い立ったらやらないと気が済まないので(笑)。

保育士の新しい働き方としての「こども未来プロデューサー」を軸にして、手法としての「asobi基地」「こどもみらい探求社」があります。繰り返しになりますが、究極の目的は「子どもたちにとって本当にいい社会をつくる」ということ。こう見えるまでに時間はたくさんかかりましたが、シンプルになり動きやすくなりました。1つのラインを走ればいいので、とてもスピードも上がりました。

だから多分、この先収入がついてきたり、新しい「asobi基地カフェ」ができたら、さらにテンションが高まっていくと思っています。今は人生の中で一番いい状態ですが、これからまだまだ上昇していけるなという感覚なので、この先どうなっていくのか、自分の未来がとても楽しみですね。