さまざまな仕事

──「シゴトヒト」では「日本仕事百貨」(以下「仕事百貨」)を中心としてさまざまなプロジェクトを推進していますが、中村さんご自身はどんな仕事・業務を担当しているんですか?

大きくわけて3つあります。まずひとつは書く仕事。「仕事百貨」で求人企業を取材して記事を書いています。ひとりで運営していた頃は月に10本ほど書いていた時期もありました。あのときはきつかったですね。でも今はスタッフもいるし、他のプロジェクトも多数走らせているので時間が取れないのと、何よりあまり抱え過ぎると記事のクオリティが落ちてしまうので、今はだいぶ減らして月に4本ほど受け持っています。一定のクオリティを保つのは月に8本、週に2本が限界だと思っているので、それ以上やらないように調整しています。

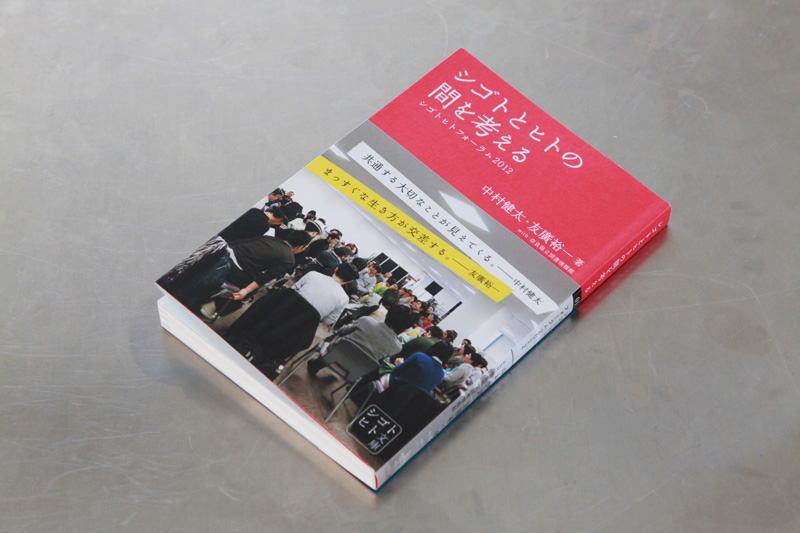

また、2012年にいろんな生き方、働き方があることを本の形で伝えるという「シゴトヒト文庫」を創設し、『シゴトとヒトの間を考える』(友廣裕一さんとの共著)という本を出しました。これは単に本を書くという仕事ではなく、新しい仕事のあり方というか可能性を提示するようなものになっているんです。

通常、出版社から本を出す場合、著者の取り分、つまり印税は多くて総売り上げのわずか10%。10%もらえればいい方で、最近は7~8%というケースが普通になっています。1000円の本が1万部売れても70万円ほどにしかなりません。これだと正直生活していけませんよね。

でも制作と販売ほとんど自前でやればどうでしょう。『シゴトとヒトの間を考える』の場合、3000部刷ったのですがかかった印刷製本費が35万円。1冊の価格は1200円なので、もし全部手売りで売れたら粗利は90%の325万円になります。これだとかなりの利益になりますよね。このシステムは、元々は「建築と日常」という本を出しているゼミの先輩の手法を真似たものです。

本は最初の1カ月で1500部ほど売れて、現在は2000部ほどです。今後、仕事百貨の5周年記念のイベントを開催する予定で、そのために在庫を残しておきたいので今は積極的に販売していません。現在は第2弾の本を執筆中です。

2つめはさまざまなプロジェクトの統括です。現在進行中のプロジェクトだけで7つほどあり、水面下で動いているものも含めれば10を軽く越しています。それらが常に同時並行で動いています。もちろんすべてを完璧に把握しコントロールするのは物理的に不可能で、プロジェクトごとに担当スタッフはいるのですが、最終的な判断を下すのは僕なのである程度は把握する必要があるんです。僕含め、各担当はプロジェクトごとにいろんな業種・職種の人たちと組んで仕事をしています。

一緒に歩いて行く仕事

3つめは、うまく説明するのが難しいのですが、何か問題を抱えている人の側に立って一緒に考えるという仕事です。例えばある地方の会社の人から求人をしたいと相談を受けたのですが、よくよく話を聞くと今必要なのは求人ではなくその会社が地元でどんな仕事をつくることができるのか、その可能性を探ることがまず先決なんじゃないかと判断したのでそう伝え、そちらの方向で一緒に考えていくことになりました。ビジネス的にはそのまま求人広告の依頼を受けた方が正解なんでしょうけどね。

重要なのは目先の利益ではなく、相談者の視点に立って、本当の問題は何で、それを解決するためにはどうすればいいかを考えることなんですよね。そうすることによって、この先それが新しい事業になるかもしれないし、それを行う場を一緒につくることで相談いただいた会社に興味を持ってくれる人も増えるかもしれません。それが最終的に求人につながる可能性もありますし。

その他にも地方の移住促進の問題など、いろんな社会課題に関してほとんどまっさらな状態から相談を受けることもけっこう多いです。僕はこれまで多種多様な仕事を見てきているので、問題解決のための引き出しをたくさん持っているんです。相手の抱えている問題を引き出して、それに対して解決策を提示すると喜ばれることがとても多いですね。

それって「相談者に寄り添って一緒に歩いていく」という感じで、コンサルタントともアドバイザーともちょっと違うんですよね。相談されると「じゃあまずはお茶でも飲みながら話を聞きましょう」とか、「まずは一緒に考えてみましょうか」というところから始まって、当初の話とは全く違うプロジェクトに発展することもあります。例えば東北の仕事と人をつなげる「みちのく仕事」や鹿児島の口永良部島に居住者を募集する「島で生きる」がそうですね。その他にも現在進行中のプロジェクトなど、そういうケースがたくさんあります。

──やっていくうちに次々とプロジェクトが生まれてその分仕事がどんどん増えていくという感じなんですね。たいへんじゃないですか?

正直たいへんです(笑)。だから営業は一切やってないんですよ。でも相談者から喜んでもらえるし、最終的に求人につながることもあるので。

──さまざまなプロジェクトの中でも、事業の軸となっているのは?

やはり「日本仕事百貨」です。僕らのスタート地点でもありますし、それがメディアとなっていろんなつながりが生まれているので。

<$MTPageSeparator$>リアルな「まち」をつくるプロジェクト

──プロジェクトの中で今最も力を入れているのは?

「リトルトーキョー」のページ

「リトルトーキョー」ですね。ひとことで言うと、東京の真ん中に新しい、リアルな「まち」をつくるプロジェクトです。この場所では自由に仕事と関わることができます。生活の糧を得るための仕事は必要ですが、それ以外の余った時間は何をやってもいいはずですよね。そんなときにみんなが自由に仕事ができるような場所をつくれたらいいなと思って始めました。

いくつか実際に空き地や物件を借りて「まち」として、その中にカフェやイベントスペース、パブ、オフィス、映画館などをつくろうと考えています。そして、リトルトーキョーの市民になるとそこで仕事を提供することができます。例えばヨガが得意な人ならヨガ教室を開いてもいいし、旅好きな人なら旅のドキュメンタリー映画をつくって映画館で上映してもいい。イベントを開催してもいいし、何にもとらわれる必要はないので、本当に自由に発想して仕事をつくってもらえばいいんですよ。

──すごく楽しそうですね。具体的にはどうやって「まち」として運営してくのですか?

運営費は「税金」という名目で市民から集めて、各活動に充てようと思っています。政治システムは直接民主制を採用するので、その予算を市民全員で審議して決めます。例えば新聞社をやりたい人は、そのために必要な予算額を議案として提出してもらい、それが可決されれば新聞をつくることができます。その過程は100%オープンにするんです。投票はその場に来れなくてもインターネットでもできるようにして、いろんなプロジェクトが生まれていけばおもしろいなと。

さらにそのプロジェクトの履歴をネット上に残して、その人が関わったプロジェクトの一覧がすぐにわかるようにしようと思っています。そうするとその人がどんな職能をもっているかすぐにわかるし、履歴書にリトルトーキョーで手がけた活動を書くことで現実世界での就職・転職につながるかもしれません。現在では、新しい事業を起ち上げたいときの資金集めの方法もクラウドファウンディングなどいろいろありますが、通常は事業コンセプトとその人の思いみたいなことしか基本的にプレゼンできません。でも、もしリトルトーキョーで行った活動をアピールすることができれば、投資する側もその人のスタンスや能力などいろいろなことがわかると思うんですよね。

こういうふうに、仮想の「まち」を作ってそこで遊ぶように働くことを通して、結果として現実世界の仕事にいい影響を与えるような場所にできればいいなと思っているんです。

「リトルトーキョー」誕生秘話

──そもそもなぜ「リトルトーキョー」をやろうと思ったのですか?

まず根本としてあるのが、僕は独立するにあたって生き生きと働く人を増やすために人と場をつなげることを最初に仕事にしましたが、僕自身が当事者として場をつくりたいという思いです。それはやっぱりずっと強くもっていたわけです。

「リトルトーキョー」をつくろうと思った直接のきっかけはドイツの「ミニ・ミュンヘン」です。夏にミュンヘンに子どもたちが集まって3週間限定の町をつくり、子どもだけで自治を行うんです。選挙もあるし、ハローワークみたいなところで仕事を得たり、なければ自分でなんでも起業していいんです。ある子どもはおもちゃの車でタクシードライバーになったり、大工になったり。通貨もあって自分の仕事に対する報酬はきちんともらいます。

それってはたと考えると立派な「仕事」なわけですよ。しかもみんなすごく楽しそうにやってる。仕事は生活するために必要でもあるし、現実的に考えなきゃいけない部分もあるものの、一方ではそういう子どもたちみたいな状況に置かれたら、大人も遊ぶように働くことはできるんじゃないかと思っていて。それで東京にもそういう場をつくろうと思ったわけです。

──「リトルトーキョー」の具体的な場所は決まっているのですか?

今年(2013年)の5月末に虎ノ門にあるビルの数フロアとその隣の空き地とお鮨屋さんだった物件を借りました。これからつくるところです。ちなみにシゴトヒトのオフィスもこのビルに引っ越しました。(※編集部注:このインタビューは引越し当日に行われた)

これから市民が増えて納税額も増え、もっと物件や土地を借りるべきだという結論に達したらどんどん借りて場所を増やしていけばいい。また、東京だけじゃなくて田舎の空き地に「リトルトーキョー」の小屋を建てて、市民が共有できるみたいなものもあってもおもしろいと思っています。

7月に正式オープン

──秘密基地がどんどん増えるみたいな感じで想像すると楽しいですよね。現在はどんな状況なのですか?

まずは3月半ばから4月頭にかけて一緒にこれからリトルトーキョーを作っていけるような「開拓者」を募集したところ、応募者が殺到し、すぐに1000人を越えたので今はストップしています。

4月8日にキックオフイベントとしてヒカリエで第一回市議会を開催して、市をつくることを宣言したり、こういう場所ですというのをお披露目しました。全国から人が集まり、かなり盛り上がったんですよ。

新しく借りた物件はまだ手付かずの状態だったので、6月8日に約30人の開拓者のみなさんと一緒に掃除をしました。新しい街をつくるところから一緒に始めたわけです。こちらも最初のイベントとあってかなり盛り上がったんですよ。

そして今月(7月)いよいよ正式にオープンとなります。最初から完成させるのではなく、実際に運営しながら状況の変化に合わせて少しずつ変えていくような場作りをしようと思っています。その方がおもしろいし居心地がいい気がするので。

──市民にはどんな人が多いのですか?

20~30代の若手会社員が多いですね。学生は1~2割といったところでしょうか。

居心地のいい場所が何よりの幸せ

──中村さんにとって「場をつくる」ということがすごく大事なんですね。

その通りです。それがいろんなかたちでプロジェクト化していったという感じですね。

僕にとって一番幸せを感じるのは、仲のいい友達・家族などと一緒に楽しく飲んだり話したり暮らしたりする状況なんです。人と人のつながりが何よりの財産だと思っていて、そのために一番必要なのはお金などではなく、居心地のいい場所。それがあれば十分満足なんです。

冒頭でも話したとおり、僕には地元と呼べる場所がないのですが、これからどんどん地元がない人が増えていくと思うんです。これから多くの人たちが希求するのはお金でもないし、究極的には仕事でもない。居心地のいい自分たちのコミュニティだと思います。だから多くの人にとって居心地のいい場所をつくるために、東京の中に地元、あるいはコミュニティをつくりたいんですよね。

──それが中村さんを突き動かす原動力なんですね。

そうですね。そういう人たちに喜んでもらえるような場所をつくるにはどうすればいいかということを考えています。

<$MTPageSeparator$>独立したスタッフとフリーエージェント契約

取材当日居合わせた専従のスタッフと一緒に。引っ越ししたばかりのオフィスでひとつの机でわきあいあいと働く

──独立してしばらくはおひとりでやっていたとのことですが、現在スタッフは何人いるのですか?

専従のスタッフは4人です。「仕事百貨」の取材・執筆の他に、それぞれがプロジェクトを担当しています。それ以外に外部の提携しているライターが数名と、現在インターンもけっこう増えているので関わってもらっているのは合計で20人くらいですかね。

──専従スタッフの雇用形態は? みなさん社員として雇用しているのですか?

いえ。「東京R不動産」と同じでそれぞれの独立した個人事業主と業務委託契約を結ぶというフリーエージェント・スタイルです。うちの場合はオフィスに出勤するのは週3日で、報酬はスタッフと話し合ってお互い納得のいく額を決めています。あとは他の仕事をしてもいいし自由にやってもらってます。

──報酬はどのような形態なのですか?

まずは担当するプロジェクトを仕切る業務委託費がベースにあります。それに「仕事百貨」の取材・執筆・編集費が上乗せされていくというシステムです。取材があまりない月でもスタッフが生活していけるようにこういう2層のシステムにしているのです。やはり、いくらフリーエージェント・スタイルがいいといっても、ベースとなる収入が全くないと人は精神的につらくなると思っているので。

働き方に関するポリシー

──働き方についておうかがいしたいのですが、中村さんが大事にしているのはどういうことですか?

まず、「打算的に働くよりは贈り物をするように働きたい」、「他人事ではなくて自分事(じぶんごと)として仕事をしていきたい」、そして「生きるように働きたい」、この3つですね。

──中村さんはいろんなところで「自分事」とよく言っていますが、具体的に言うとどういうことですか?

例えば休日に本屋をぶらついているときに、自分が担当しているプロジェクトに役に立ちそうな、あるいは参考になりそうな本が見つかったとき、それを手に取るか取らないかはけっこう大きな違いだなと。思わず手に取る人は自分事として仕事をしてる人だと思います。もっと言うと、今は誰かに必要とされてなくても自分がこれをどうしてもやりたいんだとか、どこかに絶対に必要としている人がいるとか強い確信や信念をもって取り組んでいる状態。それが「自分事」というイメージですね。

──では仕事とプライベートの境目はないですか?

そうですね。24時間働いているわけではないのですが、明確にオンとオフをわけるという時間の過ごし方はしていません。言わば休んでいる時でもパソコンがスリープ状態のような感じで、何かあったらすぐ起ち上がる。それはすぐに仕事を始めるというよりも、これおもしろいなと思うことを発見したら、こういうこともできるんじゃないかと思考が際限なく広がり始めるんですよね。

僕はいつもいろんな仕事の何がおもしろいのか、おもしろい点を発見したら、どうしてそれが成立するのかを考えちゃうんですよ。例えば仕事外の時間でもこの飲食店いい感じだなあと思ったら、店内を観察して席数や客層、スタッフの数から、客単価、料理の原価、回転数、利益などをつい考えちゃうんですよね。こういうことを考えることも仕事と捉える人もいるでしょうけど、僕の場合は完全に楽しんでやってるんですよね。おもしろいことが世の中で起きていて、それがどういうふうに繰り広げられてるのかを明らかにすることが好きというか、癖なんですね。気がついたら考えちゃっているという(笑)。

──では「ワークライフバランス」に関しても...

仕事とプライベートはどっちも大切なことですし、バランスさせるものではないと思っているので、僕の場合は常にどっちも混ざっているようなものですね。

「生きるように働く」とは

──「生きるように働く」は「仕事百貨」のキャッチフレーズになっていますよね。この言葉に込められた思いは?

先ほどの話とかぶる部分も多いのですが、明確にオンとオフの区切りがあるわけではなく、仕事だから割り切るという状態でもなく、仕事とプライベートが連続した、波のようにつながっている状態を「生きるように働く」だと思っています。

もうひとつは、生きている人はみな「生きている」ということを日常ではあまり意識しませんよね。僕自身、働くというのもそれくらい自然なことなので生きるように働きたいと思っています。

だからといって、みんなが生きるように働けばいいとは全然思っていません。仕事は生活の糧を得るための手段と捉え、平日に働いて週末は家族や趣味のために使うという生き方・働き方も全然ありだと思います。

ただ、「仕事百貨」の場合はそうではなく、僕と同じような、仕事とプライベートを分けることなく、納得感をもって働きたい人に向けて情報を発信しているので、まさに生きるように働く人のためのメディアなんです。

中村式「日々の過ごし方」

──日々のスケジュールはどんな感じですか? 仕事をする時間や休日などは決めているのですか?

基本的に働く時間は決めてないです。集中できないので家で仕事をすることはないので会社には行っていますけど。「仕事百貨」のような締め切りが明確に決まっている仕事以外は自由にやってます。

基本的に土日は休むようにはしていますが、仕事をしているときもあります。土日だからこそじっくりゆっくり仕事ができますからね。

仕事以外ではトライアスロンやトレイルランに出場したり、そのための練習をしています。またそんなにハードではなくても野外でシートを広げてピクニックしたり、そういう時間の過ごし方もしています。相変わらずサラリーマン時代に通っていたバーにもひとりでよく行ってますし。

誰かと一緒にいるのも好きですが、ひとりになる時間もすごく必要なんですよね。だから休みというよりはひとりになる時間と誰かとコミュニケーションしている時間、どっちも必要です。寝るのも好きですよ。その辺が渾然一体となっている感じですね。

──働き方に関する社内ルールはありますか?

スタッフは出社は週に3回、あとは仕事は10時から19時まで、それ以降はしちゃダメと言ってます。やりだすとキリがないですから。それくらいですかね。

あとルールではないのですが、オフィスで仕事をしててどうしても眠くなるときってあるじゃないですか。そういうときはオフィスのソファで遠慮なく寝ていいことにしています。少し寝るだけでその後の効率がかなり上がるし、そういう余裕があると人って精神的に健やかになりますよね。結果をちゃんと出していれば、また、結果を出そうとする真摯な姿勢があれば、その他のことは別に問題ないです。

<$MTPageSeparator$>いいことづくめの働き方

──サラリーマン時代と今を比べて独立してよかったと思いますか?

それはもう間違いなくよかったですね(即答)。会社員時代とは精神的な健やかさ加減が全然違います。もっとも、より忙しくなっているので肉体的にはきついですけどね(笑)。

──独立してよかったと思う理由は?

まずは働き方や、やる・やらないの選択権などいろんな意味で自由だからです。同時に自由であるがゆえにいろんな責任もともないますが、それは自由が前提にある責任なのでまったく苦になりません。やっぱりすべて自分で決めたことなので結果がどうなっても納得感があります。

あとは「コミュニティ」ですかね。おもしろい人とのつながりがどんどん増えて、自分がつくるコミュニティもすごくおもしろくなっているという思いはとても強くもってます。

サラリーマン時代のつながりって同じ社内の人が多いと思うんですよ。そうするとそれが当たり前だと思っちゃうんですが、会社から出て独立すると、世の中にはいろんな人がいるなと実感できるし、自分とは違う生き方、働き方も全然ありだと思えます。すると、自分はどうしたいのか、どう生きたいのかと考えたときに制約がどんどんなくなって、より自由な状態になってるような気がします。

今は独立する前に願っていた、自分の居場所を作りたいという夢が叶っているので、とてもいい状態だと思います。

──逆に独立してデメリットに感じることは?

ないですね(即答)。

働くとはどういうことか

──中村さんにとって働くとはどういうことでしょう?

生きることとほぼ同義です。それくらい自然な行為。もちろん楽ではなくてたいへんなこともたくさんありますが、自分の生きていくこと、暮らすこと、あらゆることに自然と接しているというかつながっているというか、そういうものが仕事でありたいです。

──では何のため、誰のために働いていますか?

間違いなく自分のためですね。自分が楽しくあるために。そう自信をもって言えるようなことならば、結果として誰かに贈り物をするような仕事になると思うので。

今後の仕事と働き方の変化

──今後の世の中の仕事や働き方はどう変わっていくと思いますか?

最近特に思うのが、10~20年前までは何かをつくる職業がけっこう人気だったと思うんですよ。でも「仕事百貨」を5年やってきて、ここ最近人気が集まっているのは、つくるよりも「つなげる」仕事なんですよね。

例えば僕らが学生だった10年前は、デザイン系の就活イベントに優秀な学生が集まっていたのですが、今はコミュニティをつくるような仕事やシェアハウス、シェアオフィスのようなコミュニティ関連の仕事などにすごく優秀な人が集まっているんです。

モノはすでにたくさん世の中にあふれています。それにどう関わるかとか、人と人をどうつなげるかということの方がよほど大事だと多くの人は思っているように感じています。だから、これからは広い意味で「編集する」というか「つなげる」という仕事がもっと増えていくんじゃないかなと思います。

働き方としては、あらゆる境界や垣根や障害がどんどんなくなり、働き方自体がフラットになり、あらゆる意味でどんどんシームレスになっていくと思います。

例えば会社という枠組みや時間の制約などがなくなり、縦割りの中で仕事をするということがなくなる。それってたぶん生きるように働くということのひとつだと思うんですが、自分が望む生き方を実現するために大きな会社を辞めて独立する人も増えていくでしょうし、フリーエージェント・スタイルみたいに組織に半分所属しながら独立して自由に働く人も増えるでしょう。

人生の夢

──今後の目標は?

まず目の前の目標としては「リトルトーキョー」をおもしろくしていきたいですね。僕らは世の中の既存のシステムを与えられる、享受する立場じゃないですか。だけどその与えられる側がつくったものがもしかしたら世の中のシステムの変化を促すかもしれませんよね。それを目的にやっているわけではないんですが、何よりも自分たちがフラットに考えて、楽しくて、気持ちがいいことを居心地のいい場で実践していき、リアルな形としてつくっていきたいですね。

──人生の夢はありますか?

夢ですか......夢ってなんだろう? 僕はあまり未来のことは考えていないんですよね。こうじゃなきゃいけないと思うこともないですし。

よく思うのは、「未来」や「社会」という大きなものを対象とするよりも、まずは「今」や「目の前にいる身近な人」を大切にしたいということです。目の前のことにちゃんと誠実に取り組んでいけばいいご縁、いいつながりが生まれていくという実感があるので、それをまた贈り物をするように誰かにお返しするというか、それを積み上げていくことこそが僕の望み、やりたいことですね。