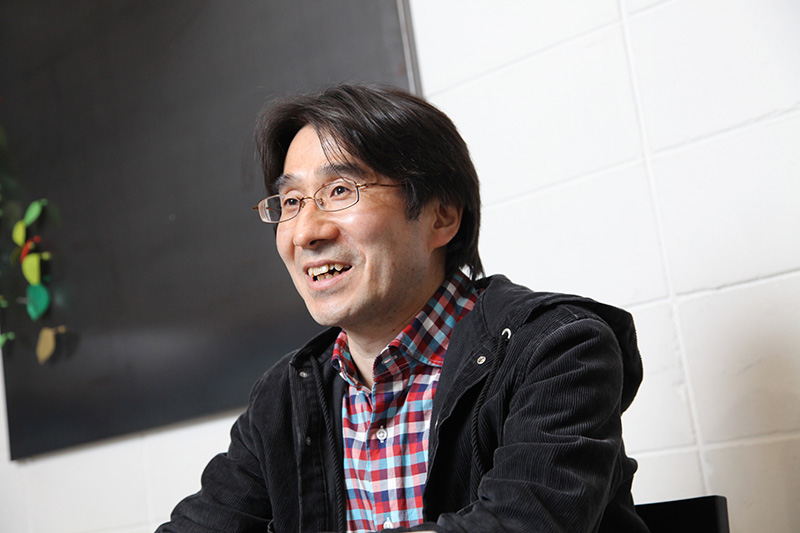

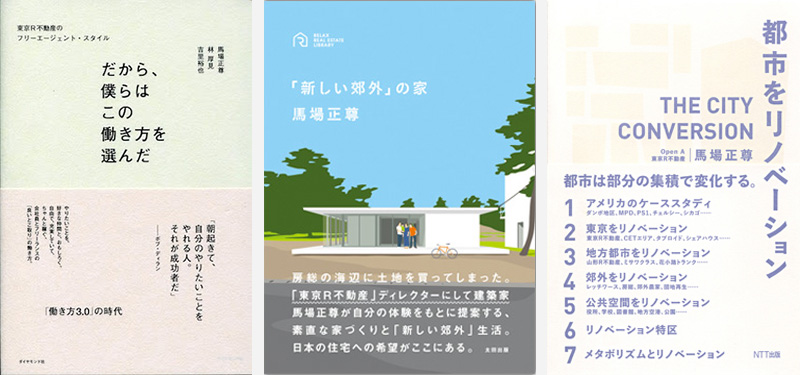

フリーエージェント・スタイルという働き方

──東京R不動産といえば「フリーエージェント・スタイル」という働き方で注目を浴びていますが、具体的にはどんな働き方なんですか?

東京R不動産は会社ではなく、あくまでもメディアなので、「東京R不動産の社員」は存在しません。魅力的・個性的な賃貸・売買物件を見つけてきて、借りたい・買いたい人との契約までこぎつける仲介営業職は、ほぼ全員個人事業主です。彼らはスピークと業務委託契約を交わしています。

彼らの収入は完全歩合制なので、例えば数千万から億単位の売買物件を決めたらその分手にする収入も多くなりますが、一件も決められなければ収入はゼロです。この契約形態を僕らは「サムライ契約」と呼んでいます。

このサムライ契約を交わしているメンバーは10人ほどで、あとはプログラマーなどがいますが彼らは固定給です。

──関わっている人は何人くらいいるんですか?

40人ほどだと思います。営業メンバー以外にも、個人事業主のデザイナーなど多数います。そのさまざまな個人が集まってひとつのチームとして機能しているのが東京R不動産です。

──フリーエージェント・スタイルを取り入れた経緯は?

東京R不動産を始めたときからこのスタイルなので、特にこれといった理由はありません。みんながハッピーになるためにはこれしかなかったという感じですね。一番自然だったんでしょうね。

会社員とフリーランスのいいとこどり

──フリーエージェント・スタイルのメリットは?

例えばTSUTAYAなどの大企業とのコラボ企画は個人ではまず無理ですよね。でも能力のある人たちと組めばそのような社会に対してより大きなインパクトを与えられる仕事ができる。チームじゃないと組めない相手とスケールの大きな仕事ができることがメリットです。

一方で、立場的にはあくまでも個人ですので、フリーランス的な自由さもあります。例えば思い立ったときに今日から1カ月休むということもできます。またもちろん東京R不動産以外の仕事もできるし、むしろ兼業を奨励しています。

だからこの働き方は会社員とフリーランスのいいとこ取りの働き方だと思っているんです。

──どうして兼業を奨励しているんですか?

その方がハッピーだからです。まず核となる仕事をもって、空き時間に別の仕事をすればその分だけ収入も増えるし、リスクヘッジにもなりますよね。

また、メンバーの中には担当する業務の他にも新しい事業を始めたいという人もけっこういて、彼らのチャレンジを阻害したくはないんです。そもそも東京R不動産を始めた僕ら3人がそういう人間だし、実際に経験もしているので、新しいことを始めたいという人にいろいろアドバイスもできるし、協力もできます。

例えば、東京R不動産の中から「密買東京」という物販サイトを新しく始めたいというメンバーが3人出てきました。でも僕を含め3人のディレクターは成功させるのは難しいんじゃないかと思ったのですが、その3人はこれをやらないと東京R不動産の仲介業務にも熱が入らないと言うので、じゃあやってみれば、という感じでスタートしました。

その代わり会社を立ち上げたら東京R不動産グループから出資するという資本関係はちゃんとあります。他にも東京R不動産が出資するという形で新しく生まれた会社や事業は複数あり、それらを支援したりアドバイスしたりしているんです。

──そんなに新しい会社や事業が生まれたらハンドリングするのがたいへんですね。

確かにそうですが、メリットもあります。例えばツールボックスはTSUTAYAと一緒にいろいろなプロジェクトを進めているのですが、それは東京R不動産という枠の中でやってたら実現できなかったわけです。そうやって東京R不動産というひとつの場所からいろんな事業が生まれて、アメーバのように仕事の触手が伸びていくことによって、常に新しい情報や人材や空気が入ってくる。そういう感覚は、僕らにとっては退屈しないしハッピーなんですよね。もちろん東京R不動産にとってもいいことで、総合的な力を強めることに繋がると信じてもいますしね。

根底にあるのは、東京R不動産というメディアを大きくして利益を増やしていきたいということではなく、働いているメンバー一人ひとりが幸せを追求できるチームでありたいという思いです。これが最も重要なことで、フリーエージェント・スタイル含め、すべてはこの思いから生まれているんです。

<$MTPageSeparator$>重要なのは求心力と遠心力

──とはいえ利益がなかったらハッピーにもなれませんよね。

もちろん稼ぐことも重要です。適切な利益を上げていくことと、自由でハッピーな働き方ができるというそのバランスをうまく取るのは確かに難しいですが今のところはギリギリ取れています。そのバランスが崩れないように気をつけることが一番難しい点ですね。

重要なのは求心力と遠心力ですよね。プロ野球のチームみたいに、一人ひとりみんな契約はバラバラで個人の契約がよくないと年俸も上がらない。だけどチームとして勝たないと個人も幸せにならない。だからみんなでチームとしての勝利を目指そうぜとなるんですが、基本的には個人の集まりなのでプレイヤーとしての才能をどう活かすか、そのバランスをどこで取るのか。すばらしいスポーツチームのような組織を作らないといけないのかもしれないですが、それがなかなか難しいんです。

──フリーエージェント・スタイルのデメリットや問題点は?

仲介のメンバーは自由はあるといっても契約を決められなければ収入はゼロなので、楽しいだけじゃなくて苦しさや大変さはすごくあると思います。プレッシャーもかなり重いでしょうし。

個人で売り上げの目標は立てますが、あまりにも達成度が低い人には、僕ら3人のディレクターが「さすがにどうにかしないとまずいんじゃないの?」と口を出すこともあります。でもそもそもが独立した個人ですから、結局は契約が取れなければ困るのは自分。契約がゼロ=収入がゼロというその苦しさやプレッシャーに耐えられなくて辞めていく人ももちろんいます。

でも一度サラリーマンになっても、やっぱりこの働き方がいいといって戻ってくる人もいます。ゆっくりとした振幅の中でその人なりに自分に合う働き方を選択していくんでしょうね。

とはいえ、ここが僕らの課題で、全部サムライ契約でいいとも思ってないんですよね。最近初めて新卒を東京R不動産に入れたのですが、いきなりサムライ契約では厳しすぎるので、いったんOpen Aの社員にしてある程度の給料は保障した上で、仲介業務をやるとか、働き方のバリエーションは日々試行錯誤です。どうすればハッピーでみんなの空気が悪くならないか、そこに腐心しています。

もうひとつの課題は、全体としての成長のスピードが遅いことです。普通の企業のようにビシっと組織化して利益追求型にしていないので当然といえば当然ですが、一方で不景気に左右されることもありません。リーマンショックのときは不動産業界はひどいダメージを受けて潰れる会社もたくさんあったのですが、東京R不動産は何の影響もなかったですね。影響がなさすぎて、おれたち、ちゃんと経済に関わっているのかと逆に不安になりました(笑)。

最初からじわーっと低成長を続けているので、不景気に強いともいえますが、好景気の恩恵にも預かれないということかもしれませんね。この辺はいいのか悪いのかわからないです(笑)。

こんな感じで全面的にハッピーとは言えないかもしれないけど、最適解を追求している感覚があって、それも働き方のデザインだと思っています。

サムライの集まりでも"わきあいあい"

── 一匹狼の集まりだと自分の利益の確保が最優先になって殺伐とした雰囲気になったりはしないんですか?

サムライ契約になると一見、みんな金至上主義になると思うけどそうではありません。中には契約がなかなか決まらない難しい物件ばかり扱っているから収入がなかなか増えないメンバーもいます。それは言い替えれば、自分の好きな仕事しかしない、我が道をゆくという自由も保障されているということでもあるんです。

また、ディレクターとしても気を遣いながら、雰囲気が悪くならない工夫をしてます。例えば1件の物件の契約を決めるのに複数のメンバーが関わった場合も、ビジネスコンサルティングにいた林がきちっと業務ごとにギャラを決めたフォーマットに従って極めて客観的な目で評価するので公平感と納得感が高く、ギスギスした雰囲気にはなっていません。この「フェアネス」、公平性も僕らのチームで最も大事にしているポリシーのひとつです。

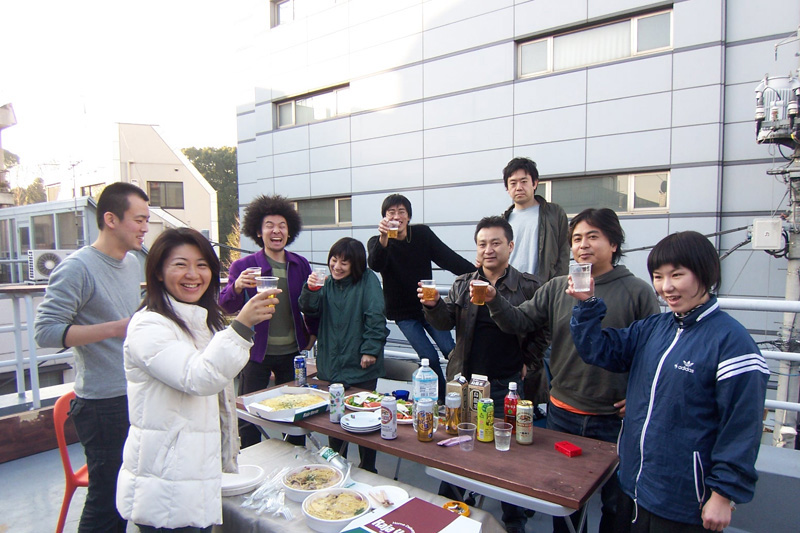

だからむしろ普通の会社よりも雰囲気はいいと思いますね。バレー部やフットサル部もあるし、マラソンもみんな一緒に走ったり、バーベキューをやったり、わきあいあいとやってますよ。今年は全体としての売り上げ目標を達成できたお祝いでみんなでハワイに行っていましたしね。

とはいえとても安定しているとはいえない状況なのでドキドキはしています。でも基本的にはサムライ契約に耐えられる人たちが集まっているし、先程も触れましたが、僕らは利益よりもハッピーに働けることを重視していて、その考えに賛同して集まっている人たちなのでそもそもお金にそれほど執着がないんです。だからうまくやっていけているのだと思います。

<$MTPageSeparator$>多面性のある評価基準

──かなり稼いでいる人もいるんですよね?

1000万プレイヤーもいますよ。でも、東京R不動産では稼いでるメンバーも尊敬されるけど、すごい物件をすてきな文章で書く人も同じレベルで尊敬されていますからね。ひとつの組織の中で評価の基準に多面性があるんですよ。

──確かに東京R不動産に乗っている物件の紹介文は書く人によって全然違うし、おもしろくてつい長時間見ちゃうんですよね。

不動産仲介サイトというよりも最初から雑誌というかメディアとして、おもしろいものを紹介したいというところから始まっているので、そこはぶれませんね(笑)。

──東京R不動産で働きたいという人も多そうですね。

けっこう多いですね。でもサムライ契約などのシステムを説明すると去っていく人も多い。まあ普通の人は去りますよね。最後には超個性的な人しか残っていない(笑)。

採用は重要ですが難しいです。サムライ契約など条件は全部飲みますから働かせてくださいという人でもこちらから断る場合もあります。

──採用の基準は?

ディレクターだけではなく、いろんなメンバーも面接するのですが、「あいつはなんかいい感じだから仲間に入れたい」みたいな極めてあいまいというか感覚的な感じで決まってます。

──そういう言語化できない「なんとなくいい感じ」みたいなのも大事ですよね。

暗黙知をどれだけ共有できるかが最終的には組織の力かもしれませんね。Open Aでもその辺は重視しています。

契約スタイルも試行錯誤

──働き方という意味では、馬場さんが代表を務めるOpen Aは東京R不動産と違うんですか?

まったく違いますね。Open Aは通常の会社と同じく正社員や契約社員という雇用形態です。

東京R不動産のようにフリーエージェント・スタイルを導入することを考えたこともあるのですが、設計事務所では一人ひとりの売り上げに対するパフォーマンスを計る指標がないからまず不可能ですね。

ただ、先程もお話しましたが、今年初めて東京R不動産に入ってきた新卒は、Open Aで採用した社員です。ある一定の基本給は保障されてるけど、そこから先は歩合という固定給とサムライ契約の中間契約です。

いきなりサムライ契約になると目の前の利益に対してだけ走らなければならないけど、僕の下で大きなクライアント企業に一緒に行ってプロジェクトを提案して作るというシーンを見せたりしながら育てていきたいと思っているのでそういう契約にしているんです。

固定給とサムライ契約の中間契約は新人のみですが、これからこういう契約の人はOpen Aでも東京R不動産でも増えていくと思いますね。新人が入ってきたらその育成システムや給与体系の問題もあるし、バランスのいい人間を育てていきたいので。

これからの働き方はこう変わる

──これからの日本の社会の働き方はどうなると思いますか?

まず根本として、国としても個人としても自律自給という感覚をもつことが大切だと思います。東京R不動産のメンバーのように。

例えば国レベルでいうと、日本のエネルギー自給率は4%。96%は輸入エネルギーなんですよ。もちろん先進国では最低で、世界最低といっても過言ではありません。食料自給率も39%。まあまああるように見えるんですが、30数年前は80%なんです。たった30数年で半分になった。つまり我々日本人が生存に必要なものはすべて他国に頼っているわけです。なんて依存度が高い国なんだと愕然とします。

ということは、もし何らかの問題が起こって海外からのエネルギーや食料の供給が止まった瞬間に、この国は危機的状況に陥る。ものすごい微妙なバランスでギリギリ生きてる国なんだなということがわかります。

2011年の震災のとき、関東でも停電などで電気が止まったとき、いろいろと困りましたよね。家庭もこんなにも社会インフラの微妙なバランスに頼ってたんだと痛感しました。

個人も同じです。家は国の写し鏡のようなものだし、個人は家の写し鏡のような存在のはず。だから一人ひとりが自律する感覚を持たなければならないと思うのです。

<$MTPageSeparator$>非正社員であることを誇りに思うべき

──具体的にはどうすればいいのでしょう?

仕事も、いろいろな複数のクライアントと関係性を保ち、たとえひとつの会社と関係性を絶たれたとしても大丈夫というタフさを身につけていなければいけないんじゃないかと特に感じています。例えば東京R不動産のメンバーのように個人事業主と組織帰属の中間みたいな人は強いと思います。彼らはまさに自律している存在ですよね。

これからは企業もそれほど大量に正社員を雇えないので、非正規雇用や個人事業主が増えていくと思います。そのときに、正社員でないことを不幸だと思わない方がいいですね。東京R不動産のメンバーたちはそれを不幸だなんて少しも思っていませんし、それどころかハッピーだと思っています。サムライ契約を結んでいる人は、「おれたちはサムライだ」とむしろ誇りに思っていますよ。さらに副業・兼業オッケーなわけだから、東京R不動産で稼ぎながら、他でも仕事をして稼ぐぞと思えば、いくらでもできる。そうなるとむしろ非正社員でハッピー、ラッキーですよね。

それが自律した個人なはずで、その発想の転換がなかなかできない人が多いですが、そこはこれから僕らが逆に価値観の転換のスイッチを押してあげるべきなんでしょうね。仕方なく非正社員じゃなくて、積極的に非正社員で、複数の仕事で複数の収入がある働き方の方がかっこいいんだと。

近い将来「え、きみ、いまだに正社員なの? カッコ悪い」みたいな時代が来るべきだと思いますよ。そうなったら国力もすごく上がると思いますね。

公共空間を変えていきたい

──馬場さんの今後の夢・目標を教えてください。

建築家としては今後、特に公共空間を変えていきたいと思っています。例えば町の公園で清掃と管理さえやれば誰でもカフェを出店してもいいことになったとしましょう。店主にとっては安い家賃でカフェが出せる。親は子どもを遊ばせてる間においしいコーヒーなどを飲める。また、砂場もカフェの人が見張っててくれるから安心して子どもを遊ばせられる。子どもは安全が確保されていることによって砂場に柵がなくなるから伸び伸びと思い切り遊べる。行政だってカフェから継続的に家賃が取れるし、カフェの人が掃除もしてくれるから清掃業者にお金を払わなくてもいい。行政も、カフェも、市民も、子どももハッピーになるわけですよ。

でも今の法律ではそれができないんです。なぜかというと現状の公園法ではカフェのような営利目的の施設は禁じられているからです。

そういう意味で公園をリノベーションしなければならないと思うわけです。これまでのシステムを疑って、ハッピーなデザインを考えて、変えるということしていかなければならないと思うんですよね。とはいっても政治運動をして法律を変えるのは僕の仕事ではありません。ただ、公園をこう使えばいいよねと幸せな物語とスケッチを描いて、行政の人に提示することはできる。それによって公園が変わる可能性が生まれます。こういうちょっとしたことで社会の一端が変わるかもしれないし、そこに関わりたいんですよね。

公共空間をリノベーションするということは、硬直した日本の行政システムをリノベーションすることにつながっていくのではないかなと思うんです。公園だけじゃなくて役所や図書館など、新しい公共空間のあり方を開発・発明・提示することによって、システムや組織を動かすことができるんじゃないかという仮設を立てていて、その提案をアイデアブックに書いてるところなんです。

──ご自身の働き方に関してはいかがですか?

それは本当に悩ましいんですよね。いろいろと手を広げすぎちゃってひと言でいえば時間が全然足りない(笑)。自分の時間配分のバランスの取り方をすごく悩んでいて、どれかは手を引かなきゃいけないかなとかいろいろ考えています。今はギリギリのバランスで保ってますね。

東京R不動産みたいなものや大学の先生をやるなんて夢にも思ってなかったし、意外なことばかり起こりますからね。今後も思ってもみなかったことが起こるんじゃないかと戦々恐々です。でもそうなったらそうなったで、楽しんじゃうんでしょうけどね(笑)。